環境破壊とそれに伴う地球温暖化は、いまや世界規模ですぐにでも対応しなければならない課題となっています。2023年7月の世界の平均気温が観測史上最高を記録したことから、もはや地球温暖化(Global Warming)ではなく「地球沸騰化(Global Boiling)」とまで言われるようになりました。

世界の取り組みに倣い、日本でもカーボンニュートラルのためのさまざまな取り組みが行われています。その中でも注目されているのが、海洋生態系によって炭素を取り込んでいく「ブルーカーボン」です。地球温暖化対策と海の豊かさを保全することを同時に行える対策として、世界的に関心が高まっています。

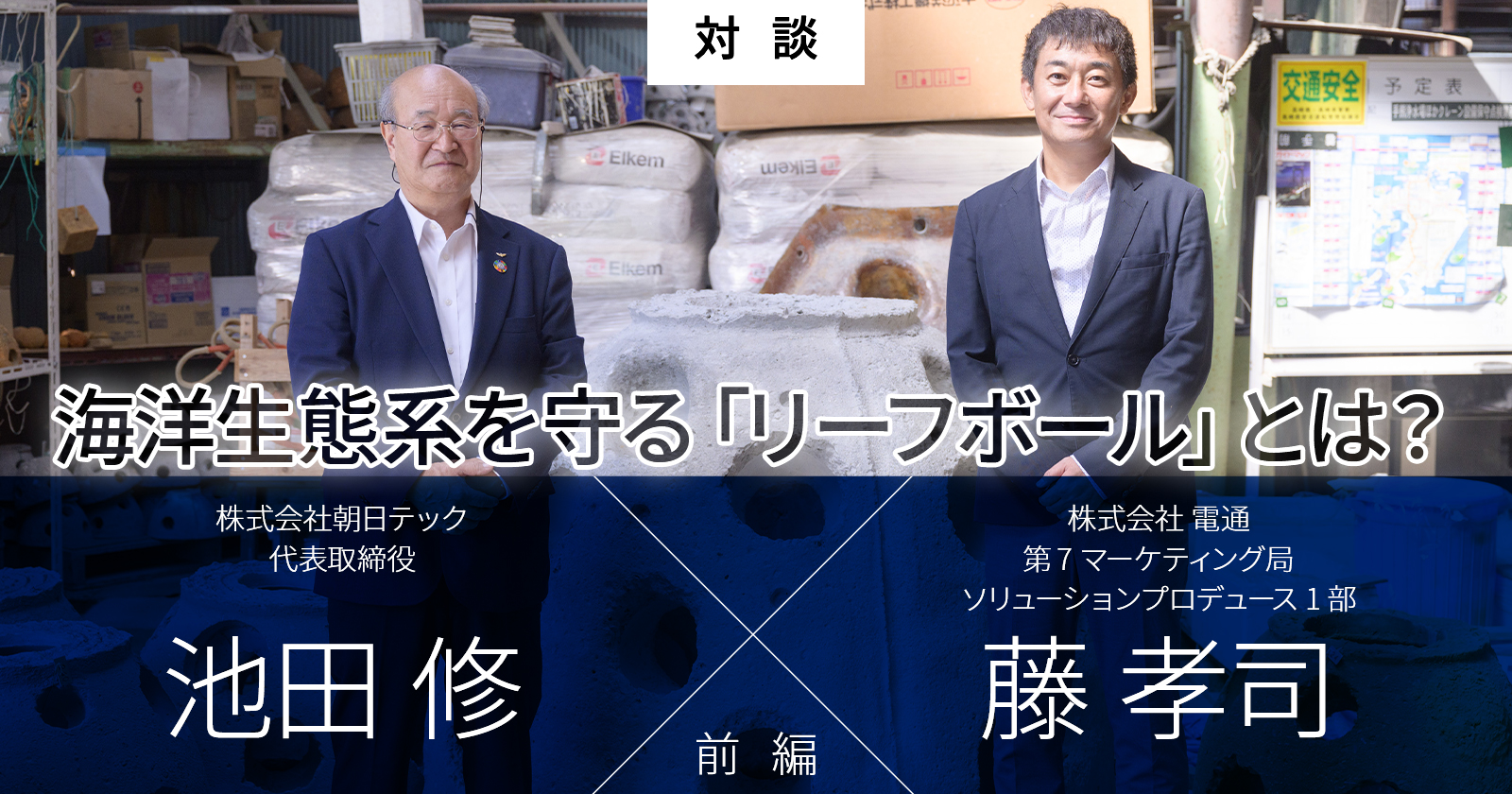

Transformation SHOWCASEでは、この「ブルーカーボン」に注目。今回、特別企画として、ブルーカーボン領域において大きな効果が期待される、人工礁「リーフボール」の普及拡大に尽力している方々、そしてSDGsに積極的に取り組む自治体の担当者に話を伺いました。第1回は、長崎市でリーフボールの普及活動を行っている株式会社朝日テックの代表取締役 池田修氏の元を訪問。聞き手は、株式会社 電通でカーボンニュートラルやブルーカーボン領域に取り組んでいる藤孝司氏です。前後編にわたってお届けします。

サンゴ礁復活の救世主「リーフボール」との出会い

いろんな仕事を通じて、国連にも関わるようになっていました。ニューヨーク国連本部に「日本の平和の鐘」というのがあるのを知っていますか?この鐘は、まだ日本が国連に加盟する前の1954年に、日本国連協会から寄贈されたものです。そのきっかけは、元愛媛県宇和島市市長の中川千代治さんという方が、「国を越え宗教の違いを越えて、平和を願う世界の人々のコインを入れた平和の鐘を造りたい」という思いを当時の国連加盟国に訴えたこと。趣旨に賛同した65カ国の代表者と、当時のローマ法王からコインを集め、高松市の多田鋳造所の協力で製造されたそうです。今でもこの鐘は、春分の日と9月21日の国際平和デーに合わせて、国連の開催時に鳴らされています。このような活動に私もボランティアのような形で関わっていて、国連の方々ともさまざまなつながりがありました。

国連でボランティア的にいろんな活動をする中で、リーフボールに出会ったのは2003年くらいだったかと記憶しています。「ブルーカーボン」という言葉は、2009年に国連環境計画(UNEP)が初めて作り出した言葉だと言われていますが、そのずっと前から、当時既にアメリカでは、サンゴ礁が失われつつあることが大きな問題となっていました。サンゴは二酸化炭素を吸収して光合成を行い、多くの酸素を生み出してくれるだけでなく、多くの魚の産卵場や生活の場にもなっていますし、地震による高波や津波を止める働きがあるとも言われています。ですから、サンゴ礁が絶滅などしたらとんでもないことになる、ということで、サンゴ礁を復活させるための手段として、アメリカの「リーフボール財団」が開発したのがリーフボールです。

アメリカから地元・長崎にリーフボールを「輸入」

「これはいつか自分でもリーフボールを取り扱いたい」と思い、財団と話をして技術契約を交わし、「リーフボールジャパン」を商標登録しました。その後、縁あって故郷の長崎に帰ってくることになり、本格的にリーフボールの展開に取り組み始めたのが2013年になります。

地球温暖化対策として期待が高まる「リーフボール」。前編では、朝日テックの池田氏がアメリカでリーフボールに出会い、地元・長崎で事業を展開するまでのストーリーを伺いました。後編では、日本での普及活動についてのインタビューと、朝日テック本社工場のレポートをお届けします。

ビジネスにサステナビリティの視点が求められる昨今、自社の事業が環境にどのような影響を与えるのか、あらためて見つめ直すことは重要です。サステナビリティにまつわる企業変革や事業変革に課題を感じている方は、CONTACTよりお気軽にお問い合わせください。