クリエーティブの研究・企画・開発が一体となったR&D組織「Dentsu Lab Tokyo 」は、さまざまなプロジェクトの1つとして、「UP-CYCLING POSSIBILITY」を展開しています。日本の伝統技法である金継ぎとテクノロジーを掛け合わせて、アップサイクル・プロダクトを制作。「捨てる」のではなく、これまでになかった新たな価値を付加した上で「また使う」という新しい選択肢を、多くの人に持ってほしいとの願いを込めた取り組みです。

2023年4月4日(火)~6月3日(土)にかけて、開発したプロダクトを展示する企画展を開催したばかり。その展示内容やプロジェクト発足の経緯については、こちらの記事 でも紹介しました。今回は、プロジェクトメンバーにインタビューし、それぞれのプロダクト開発の背景や、プロジェクトにかける思いについて深堀りしていきます。前編では、プロジェクトリーダーである、Dentsu Lab Tokyoなかのかな氏と、アートディレクターの友田菜月氏、プロダクトデザイナーの三國孝氏の3名に話を聞きました。

Dentsu Lab Tokyo 三國 孝氏(左)、友田 菜月氏(中央)、なかのかな氏(右) 古き良き技術をアップデートし、未来へつなぐ Q.友田さんと三國さんは、普段どのようなお仕事をしているのでしょうか?このプロジェクトに参画したきっかけも併せて教えてください。

友田: 私はアートディレクターとして、いわゆるマス広告のデザインも行っていますが、それだけではなくイベントや展示会のプロジェクトなどさまざまなジャンルの案件に関わっています。どの仕事にもそれぞれの面白さがありますが、プロダクトは広告制作物とは異なり、人と触れ合っている時間が長いことが特徴だと感じます。購入して、使って、使わないときも置いているだけで美しいと思う。体験としてもビジュアルとしても広く長く、人と接するという点が、プロダクトの魅力だと感じていて、最近は少しずつプロダクトデザインにも積極的に取り組んでいます。

なかの: 友田さんには、Dentsu Lab Tokyoのメンバーから推薦を受けて入っていただいたんです。「プライベートでガラス工芸とサボテンの接ぎ木をやっているアートディレクターがいるんだけど、今回のR&Dにどうだろう?」と。まさに、このプロジェクトにぴったりの人物だと思いました。

三國: 僕は学生時代はエンジニアリングをやっていたので、入社後はテクノロジーが必要なコミュニケーションの企画を考えたり、技術的な開発領域に携わったりしています。個人的にはハードウェアをつくることが好きなので、このプロジェクトに魅力を感じて、自ら手を挙げて参画させてもらいました。

Q.友田さんは、アートディレクターとのことですが、どんな役割を果たされたのでしょうか?

友田: プロジェクトの佇まいを決めるために、まずはロゴを含めたVI(Visual Identity)領域をデザインするところからスタートしました。欠けた陶器や磁器に、テクノロジーを掛け合わせて金継ぎをするというアイデアがベースにありましたが、「継ぐ」という広い視点で考えると、ぬいぐるみや衣類などいろんなものに拡大していけそうだなと。それで、あまり金継ぎのジャパニーズ・オールドな部分に引っ張られ過ぎない、もう少し大きく包括できるデザインに落とし込んでいきました。

デザイン性と機能のベストバランスを模索する Q.今回開発されたプロダクトの中で、『割れた陶器や磁器を、壊れる前と同様の姿に戻すのではなく、電流の流れ方によって温冷を切り替えられる「ペルチェ素子」などを取り付けることで、これまでにない口当たりの変化を楽しめる新たな食器へアップサイクルする』というユニークなモノがありますね。例えばこのようなプロダクト開発には、お2人はどのように関わったのですか?

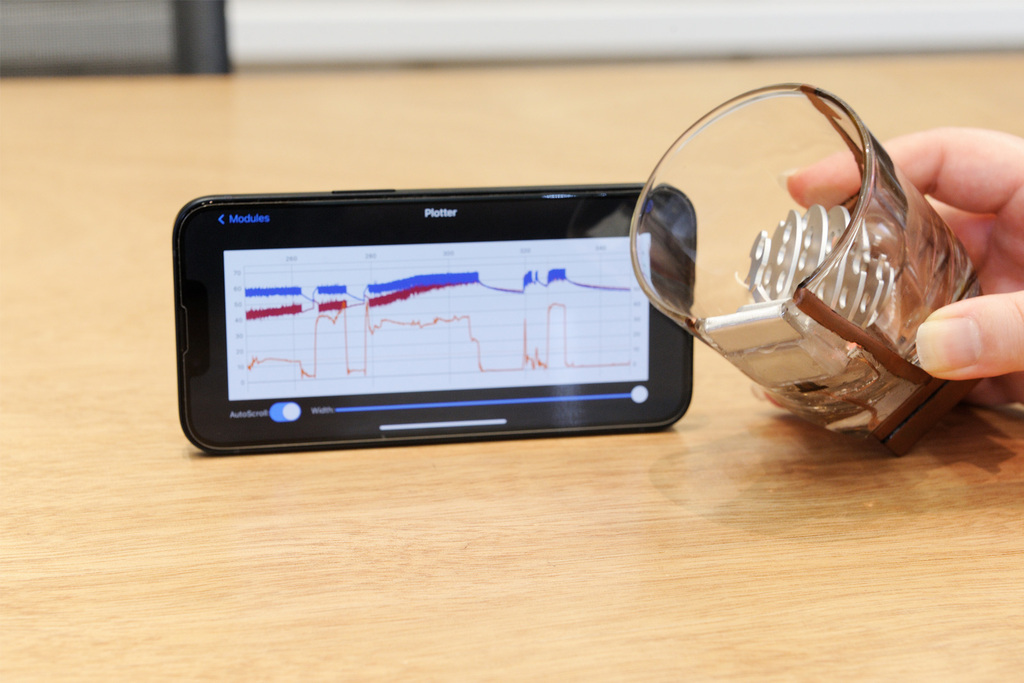

友田: 私は、口当たりの温度が変化する器「TSU→GI CUP “TEMP”」というプロダクトを担当しました。金継ぎをする部分やパーツの色を決めたり、「ヒートシンク」と言って熱を吸収して逃がす役割をする部品のデザインをしたりしています。今回は茶碗、グラス、カップの3つを使ったプロトタイプを制作したのですが、飲み口の温度を上げたり下げたりするために、器内にヒートシンクを付ける必要があります。

傾けると、飲み口の温度が変化するグラス。中に入っているパーツがヒートシンク 友田: 通常、ヒートシンクそのものは四角形の無機質な見た目なのですが、それが器に入っていたら飲む際に抵抗があるだろうと考えて、デザイン性のあるものに仕上げました。抹茶茶碗は“波”、グラスは“光”、カップは“風”をイメージしたデザインです。どのくらいのサイズがベストなのか、それぞれの器にふさわしい形はどのようなものかを考えて作りました。

光、波、風をイメージしてデザインされたヒートシンク 三國: 僕は友田さんと相談しながら、技術的な視点から、ヒートシンクをどこまで複雑な形に加工できるのか、熱伝導率が高いアルミで作るとしたらどこまで薄くできるのか、飲み物なので安全に加工できるかなどを考える役割でした。ここまでならできる、できない、できる、できない……と何度もやり取りしながら造形をしました。

ステンレス部分と元のパーツで温度差ができる皿 なかの: 今回は外部の方に技術協力もお願いして、かなり細かな手作業を繰り返して制作していますが、将来的には、割れた皿をスマホでスキャンして、データ化して、継ぎパーツを発注したら手元に届く・・・・・・という世界観を目指しています。

「作る」ではなく「直す」が当たり前の世の中に Q.これらのプロダクトを一般の方に公開する企画展も開催しましたが、企画・制作を通じてどんなことを感じましたか?

友田: これまで「作る」デザインはしてきましたが、「直す」デザインに初めてトライして、今までとは異なる新しさを感じました。アイデア段階ではスケッチだけの世界だったのですが、それがプロダクトとして立ち上がったときに、想像を超えてきた感覚があって。「直す」ことの可能性を感じた気がしています。

三國: プロダクトにしても、展示の備品にしても、再生可能な材料で作ることにこだわるなど、アップサイクルのプロジェクトであるからこその意識を持って、一貫した価値観で進めていることにも大きな意義を感じています。

なかの: もしかしたら、少し尖ったプロジェクトに思われるかもしれませんが、友田さんがデザインしてくれた世界観は過剰にならない絶妙なバランスになっていますし、ニュートラルなプロジェクトとして広がりを持てそうだと思います。これが当たり前の価値観になるためにも、やり過ぎないさじ加減を意識して、進めていきたいですね。

古いモノと新しいテクノロジーを組み合わせて、これまでにないモノを生み出す。モノが過剰に溢れかえっている現代において、未来に向けて何ができるかを考えたときに、非常に大切な視点になるのではないでしょうか。

後編では、なかの氏に加え、新たに2名のメンバーに話を聞き、それぞれの視点からプロジェクトを振り返ってもらいました。

アップサイクルという取り組みそのものや、アップサイクルを通じたコミュニケーションの創出などに興味を抱いた方は、CONTACTからお気軽にお問い合わせください。

https://transformation-showcase.com/articles/373/index.html

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。