生活者とのエンゲージメントを深めるため、オウンドメディアを運営する企業は少なくありません。ですが、この情報爆発時代に、正しい情報をターゲット層に広く届けるのは難しいのも事実です。では、私たちはどのように情報を発信し、また受け止めればいいのでしょうか。

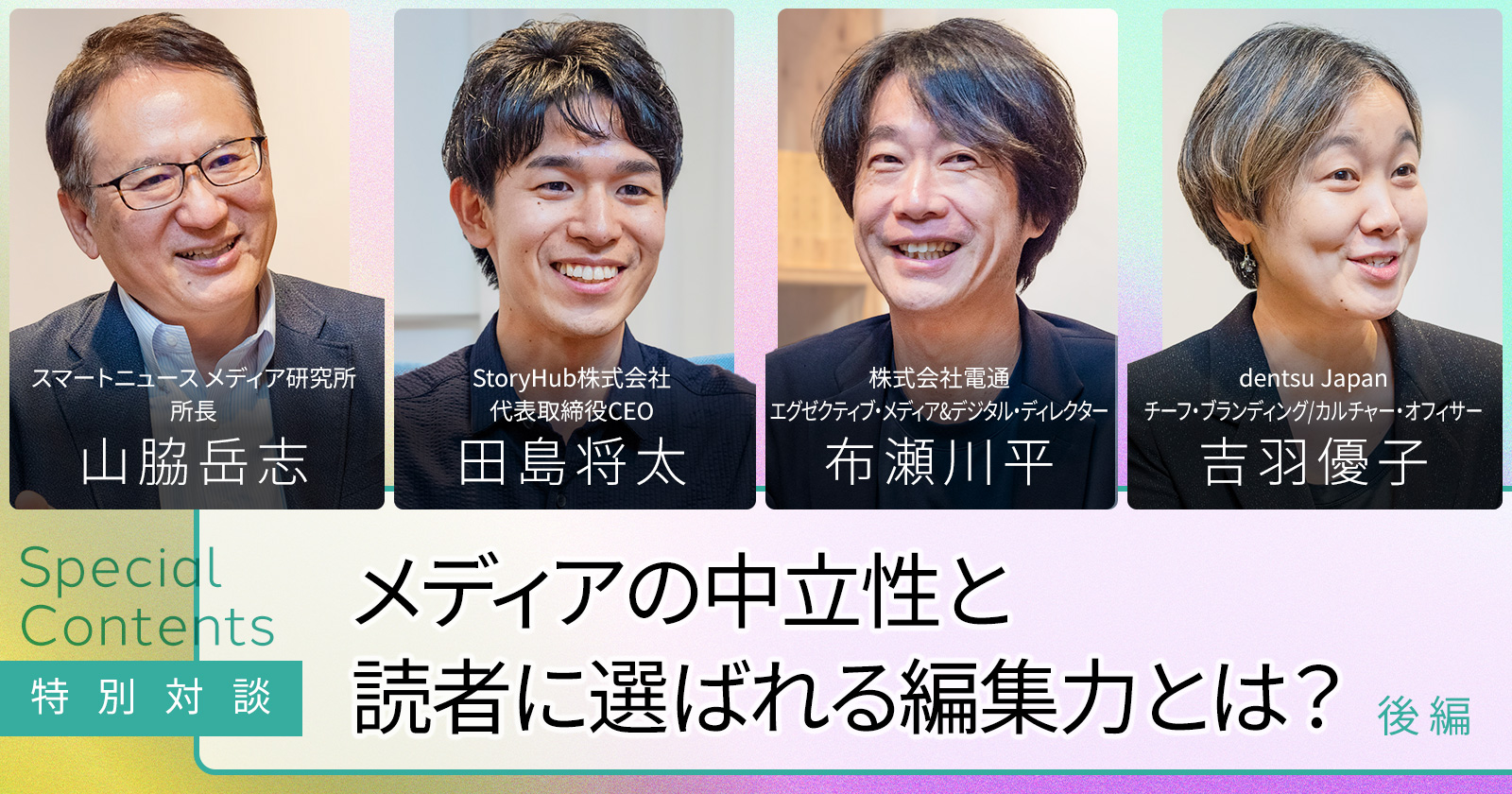

本記事では、前編に続いてdentsu Japan チーフ・ブランディング/カルチャー・オフィサーの吉羽優子氏をファシリテーターに、スマートニュース株式会社が運営するシンクタンクであるスマートニュース メディア研究所 所長の山脇岳志氏、AIとデータを駆使してメディアを運営するStoryHub株式会社のCEOでありスマートニュース メディア研究所 客員研究員の田島将太氏、ブランドメディアの信頼構築を担う株式会社 電通 メディア・コンテンツ・トランスフォーメーション室(MCx室) エグゼクティブ・メディア&デジタル・ディレクターの布瀬川平氏がクロストークを展開。後編では中立性を保った情報発信、AIと人間の共創による編集の未来、次世代メディアに必要なリテラシーなど、未来を見据えたメディアの在り方について語り合いました。

メディアの中立性と分断を防ぐ情報発信の在り方

一方、日本のメディアにも、保守寄り、リベラル寄りという特徴はありますが、アメリカほど極端に分かれているわけではありません。また、中道寄りの人々の数が多かったため、マスメディアも「真ん中寄り」の立場を取ることが、ビジネス的にも成り立ちやすいということがありました。

ただ、最近は、アジェンダによっては右派と左派で意見がはっきり分かれる傾向が強まっていると思いますし、特定の傾向や関心を持つ人々が好むコンテンツを作るメディアは日本でも増えていくのではないでしょうか。ただ、イデオロギーの違うグループや個人が、互いを敵視して罵りあい、対話が成り立たなくなるような社会は健全とはいえないと思います。そうしないためには、アメリカのような極端な格差社会にしないような経済・社会政策を実施するとともに、メディアやプラットフォーム企業の在り方についても知恵を絞る必要があると思います。

公平性を保つには、ジャーナリストの側に謙虚さが必要です。1つの見方に固執せず、「自分の見方は間違っているかもしれない」という疑いを持ちながら、価値観が違う人にも取材してみるといった作業をすることで、記事にはおのずと深みが出てきます。記者が読者・視聴者に対して、単に自分の考えを押し付けて扇動しようとするのなら、それは記者ではなくアクティビスト(活動家)です。そうではなくて、さまざまな取材を尽くした上で、最後の価値判断は読者に委ねる謙虚さを持つことが、分断の進展を防ぐためにも重要だと思います。

AI時代に、編集者に求められる力とは

また、AIが作ったものをどう評価するかという審美眼も人間にしかないものです。AIが編集したものの良し悪しを判断し、編集を加えるメタ編集力ですね。そこには、AIに指示を出すプロンプトをどう作るかという編集力も含まれます。

次世代メディアに必要なリテラシー

プロフェッショナルなメディアは、その時点で確認が取れている限りにおいての事実を伝えます。ですが、事件にしても政治にしても、事態は刻々と変わっていきますので、昨日の「真実」は今日も「真実」とは限りません。また、科学においても、ある時点では科学的に正しいとされたことが、後の研究で覆されることがあります。企業の合併でも、実際に合併の動きがありそれを報じても、その後決裂してしまうことがあります。哲学者の鶴見俊輔さんが「マチガイ主義」を唱えていたのは広く知られていますが、「そもそも人間は間違うものだ」という前提に立ち、間違いに気付いた時に速やかに訂正することによって、ジャーナリズムの信頼を保つべきだと思います。

今はコンテンツ爆増時代と言われていますが、私としては、コンテンツはまだまだ足りないと思っています。コンテンツのフォーマットやトピック、流通経路はまだありますし、ビジネス面でもまだチャンスがあるはずです。情報エコシステムの流れを意識しながら、コンテンツを作ることが大事だと思います。

特にAI時代、SNS時代においては、情報がネットワークの中で再編集されて届くのが当たり前になってきています。これまではメディアが発信した記事をそのまま読んでもらえましたが、今はAIが要約したり、インフルエンサーが興味ある部分だけ切り出して発信したりと、情報が再編集された上でオーディエンスに届きます。そのことを念頭に置いて、情報発信しなければなりません。そういう意味でも、他にはない一次情報を出すことの重要性が高まっています。再編集されたとしても価値のある情報を発信する、情報を再編集するインフルエンサーをコミュニティーに取り込むなど、さまざまな戦略が考えられますが、複雑化する情報エコシステムの中で自分たちはどのような立ち位置を取るかが、大事だと思います。

これからのメディアに求められる総合性

マスメディアとSNSの情報提供における特徴の違いへの理解も重要です。SNSはアルゴリズムによってその人が興味がありそうな情報が表示されます。情報の摂取を食べ物に例えるなら、もともとアイスクリームが好きな人に、いろいろなアイスクリームや類似のデザートを食べさせ続けてくれるのがSNSです。一方、テレビのニュース番組や新聞などのマスメディアは、情報を扱うプロとして、産地などを確認した食材を使って料理をし、「今日のニュースはこれです」と幕の内弁当のように差し出しているわけです。差し出された側の視聴者・読者にとっては、好きではないおかずも入っているかもしれませんが、試しに食べてみたら案外好きになるかもしれません。どちらが良いということではなく、両者の違いを理解した上で、情報を摂取したり発信したりすることが大事だと思います。

そもそも情報は事実と虚偽に二分されるものではありません。その間にはグレーゾーンが広がっています。上智大学の佐藤卓己教授は、そうしたグレーな情報については「あいまいさに耐える」つまり「(あえて)ほうっておくほうがいい」と提案しています。

メディアリテラシーを身につけるためには、クリティカルシンキングをする癖をつけることが大事です。クリティカルシンキングは“批判的思考”と訳されることもありますが、他人を批判することを指すわけではなく、むしろ自分の思考は正しいのか内省してみたり、情報を吟味したり、立場の違う人のことを考えたりすることを指します。分断の緩和にも役立つスキルでもありますので、学校教育においても本格的に取り入れていただきたいなと願っています。

これからの時代、情報を発信するメディアと情報を受け取る生活者の双方にとって、情報を吟味するクリティカルシンキングがますます求められます。情報の正確性を吟味し、誤った情報を野放しにせず、確かな情報を届ける姿勢がメディアの信頼性につながるのではないでしょうか。

2025年秋、「Transformation SHOWCASE」は「ウェブ電通報」と統合し、新たなメディアステージへと進化します。「電通報」との統合により、メディアとしての可能性をさらに広げ、これからも読者の皆さまに、ビジネスを成長させる「変革のヒント」をお届けし続けます。

国内電通グループ(dentsu Japan)では、企業のメディア運営や情報発信を、幅広く支援しています。ご興味をお持ちの方は、ぜひCONTACTからお問い合わせください。