リアル店舗のDXにおいて、CX(顧客体験)を向上させるには、「満足感・ワクワク感」が重要です。「リテールDX調査(2022年版)」を担当した株式会社電通デジタル 有川昂佑氏に、今後リアル店舗のDXをどのように進めていくべきか、聞きました。

スムーズを超えるワクワク感がカギになる

Q.リテールDXの進捗状況と、リアル店舗における現在の課題を教えてください。

例えば、リアル店舗ではBOPIS(ECの店舗受け取りサービス)やモバイルオーダーが、ECではオンライン試着、オンライン接客など、さまざまなデジタルサービスが導入されており、「スムーズで効率的な買い物体験」は、生活者にとって当たり前と思われるまでニーズが高まり、むしろ「スムーズでないこと」「効率的でないこと」は生活者のクレームや離反につながるまでになっています。

そうした状況下で、生活者の満足度をさらに高めていくためには、スムーズな買い物体験以上の「楽しさ=ワクワク」を提供することがカギになると、私たちは考えています。今回の「リテールDX調査(2022年版)」も、そうした考えの基で実施しました。

Q.「リテールDX調査(2022年版)」の概要を教えてください。

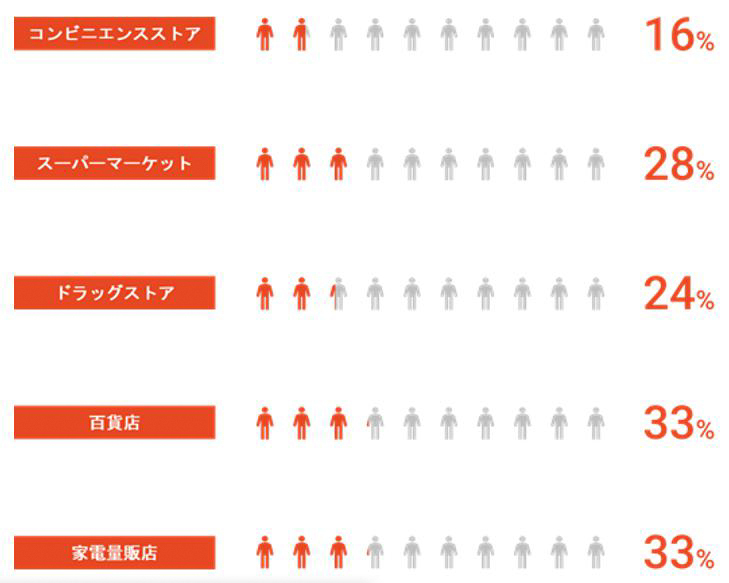

2022年は、「買い物の楽しさを感じる体験=ワクワクこそがリアル店舗を訪れる動機になり、ワクワクさせる要因は業種によって異なるのではないか」と仮説を立て、生活者のリアル店舗でのワクワクの現状や来店頻度との関係、ワクワク体験を生み出すポイントをひもとくための調査を実施しました(※1)。調査対象は、コンビニ、ドラッグストア、スーパー、百貨店、家電量販店の5業態です。

リアル店舗にワクワクを感じる人は3割

Q.プレスリリースの「7割の人がお店での買い物にワクワクを感じていない」という見出しは衝撃的でしたね。

百貨店、家電量販店は、毎日行くような場でないからこそ、訪れる行為そのものが非日常体験であるため、コンビニ、ドラッグストア、スーパーマーケットよりもワクワクしている人が多いだろうという予測は当てはまっていましたが、ワクワクを感じている人が5割を下回っていたのは衝撃でした。

Q.リアル店舗に積極的に足を運んでもらうには、生活者にワクワクしてもらうということが重要なポイントになるということでしょうか?

また、家電量販店、百貨店に月に数回以上来店する人の割合を比較したところ、やはりワクワクしている人の方が、割合が高いという結果が見られました。この結果から、「ワクワク」が、来店の強い動機付けの1つであることが読み取れます。

それを踏まえると、「ワクワクを感じている生活者は約3割」という結果は、非常に伸びしろのある状況という見方もできます。ワクワク感を提供することで、来店者をまだまだ増やすこともできるのです。

生活者は何にワクワクしているのか?

Q.生活者がどういうことに「ワクワク」を感じているのか、調査から分かったポイントを教えてください。

①コンビニでワクワクしている人は、「店員への親近感」「言葉遣いの丁寧さ」の評価ポイントが高かった

コンビニは、地域コミュニティーに根差した場所です。コンビニへの来店に対してワクワクを感じる人というのは、そこで働く従業員に対して、近所のおじさん、おばさん、お兄さん、お姉さんのような親近感を感じ、彼らとのコミュニケーションを楽しんでいる人だと考えられます。

②百貨店でワクワクしている人は、「清潔感」「丁寧さ」の評価ポイントが高かった

百貨店は、非日常な特別感がある場所です。商品だけでなく、店員の対応、空間まで含めた、買い物体験全体にワクワク感を求めているということが読み取れます。

③百貨店でワクワクしている人は、「内装」「清潔感のある空間」の評価ポイントが高かった

百貨店に対してワクワクを感じる生活者は、気軽に行ける利便性よりも、買い物体験全般に高い期待値を持っているようです。

④コンビニにワクワクしている人は、「音(BGM)が良い」を挙げた割合が、他業態よりも高かった

BGM、音によっても、ワクワク感を演出することができます。コンビニ各社は入退店時のBGMをブランディングの一環と捉えて展開している側面もありますが、生活者自身もそれを認知して、音でコンビニでのお買物を楽しんでいる人が多いことが分かりました。

⑤コンビニ、スーパーマーケット、百貨店でワクワクしている人は、「商品ラインナップが多い」「最新の商品がある」「流行の商品がある」と同じくらい「商品の陳列の仕方がいい」も重視している

商品の見せ方が効果的なことが本調査でも分かりましたが、昨今、家にいるときにスマホアプリで見た商品が店舗のどこにあるかが、店舗のデジタルサイネージ上ですぐに分かるシステムなども登場し始めているなど、DX化によって見せ方にもさまざまなアプローチが可能になってきています。

⑥家電量販店でワクワクしている人に特徴的だったのが、「商品を試せる」というポイントだった

家電量販店において、生活者は「商品を理解して、納得して購入する」ことをかなえてくれること全般に、ワクワクを感じており、専門的な店員からの丁寧な説明と、実際に商品を試せることがその要因となっていました。

効率化ツールもワクワクするポイントになる

Q.最近スーパーで導入が進んでいるカート型セルフレジや、Scan&Goのようなスマホ決済アプリは、実際利用してみると、子どもが非常にワクワクしていました。

自社の顧客のワクワクを知るためには

Q.リアル店舗でCXを向上させ、ワクワク感を提供するために、大事なことは何でしょうか?

今回のような調査で業界全体の傾向を捉えた上で、自社の顧客の行動特性やインサイト、どういうところにワクワクを感じやすいのかをあらためて見直し、どのようなアプローチが可能か、そのためには何が必要かの自社リソースの整理をした上で、体験を組み立てる必要があります。

電通デジタルでは、顧客のインサイトをつかむための各種調査としてアンケート、ユーザーインタビュー、デプスインタビューなどを行うとともに、ワークショップ形式でクライアント社内部署横断のフラットなディスカッションをさせていただき、顧客、他社や他業界、自社の3つの視点から課題解決のための具体的なアイデアの検討まで、ご支援します。

電通デジタルのソリューション

Q.その他に、リアル店舗のワクワク感向上、CX向上を実現するために、電通デジタルがお手伝いできることやソリューションがあれば教えてください。

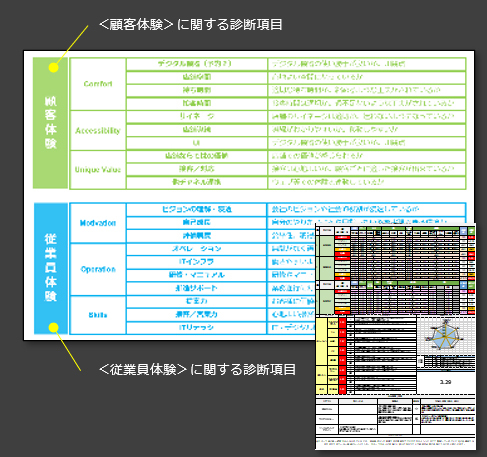

その他には、「リテールDX診断シート」「未来曼荼羅 ニューリテール編」「ダブルカスタマージャーニーマップ」といったものをご用意しています。

リテールDX診断シート

それを踏まえた戦略策定、施策実施のために、この診断シートはお役立ていただけます。

未来曼荼羅 ニューリテール編

Wカスタマージャーニーマップ

※1 "7割の人がお店での買い物にワクワクを感じていない 来店頻度の向上に直結する重要ポイントを業態別に調査". 電通デジタル(2022年10月28日)2022年11月29日閲覧。

※2 "電通デジタルと電通コンサルティング、 afterコロナ時代の未来トレンドを72の視点で予測する 「電通未来曼荼羅2022 Beyond covid-19」を発表". 電通デジタル(2022年3月28日)2022年11月29日閲覧。

本文で取り扱った話題以外でも、下記のような疑問や課題、ニーズをお持ちであればお気軽にCONTACTよりお問い合わせください。