Z世代を捉えるキーワードの1つに「多様性」が挙げられます。そのため、捉えどころがなく、ターゲティングしづらいというマーケティング課題がそこには存在しました。

その中で、Z世代の消費活動の調査・分析を行う株式会社電通プロモーションプラスの「若者消費ラボ」では、ミレニアル世代、Z世代のメンバーが独自の視点からZ世代のインサイトを研究。感情を揺さぶる“エモ(い)”を起点に、複数のキーワードを組み合わせることでZ世代に刺さるプロモーションを実現する「エモ販促」という概念を生み出しました。

「若者消費ラボ」所長、電通プロモーションプラス PR・コミュニケーションプランナー 五十嵐響介氏に、「Z世代の攻略ポイント、そして彼らを動かす『エモ販促』」について聞きました。

Z世代の購買行動、2つの攻略ポイント

Q.まずは、いわゆる一般的なZ世代のイメージと特徴について教えてください。

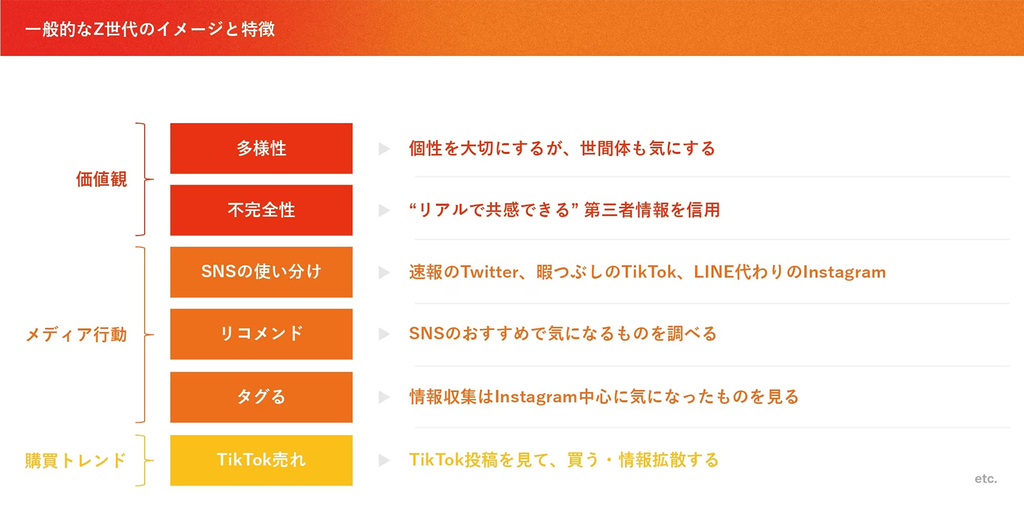

まず、価値観の面においては「多様性」と「不完全性」。個性を大切にする一方で、世間体も気にする。そしてスマホネイティブだからこそ、リアルで共感できる第三者情報を信用する傾向にあります。

次にメディア行動においては、「SNSの使い分け」「(SNSの)リコメンド」「(Instagramで)タグる」と、SNSを起点とした情報接触が多い傾向にあります。

最後に、最近の購買トレンドとしては「TikTok売れ」が挙げられます。どれも、一度は耳にしたことがある「Z世代の特徴」ではないでしょうか。

Q.どの特徴も、「スマホ・SNSネイティブ」であることが大きく影響しているように感じます。やはり購買行動にも、そうした背景は影響しているのでしょうか。

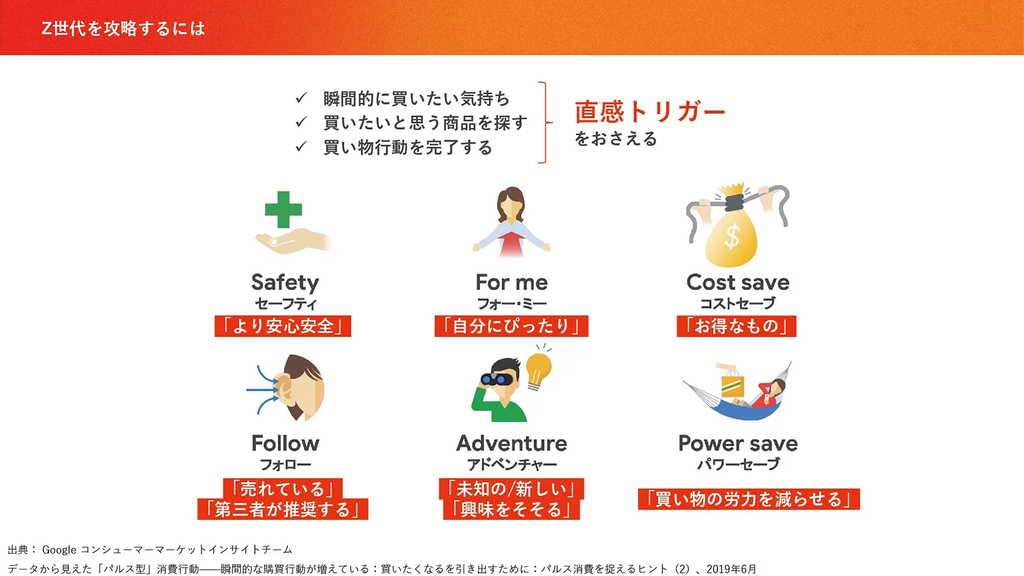

そんなZ世代の購買行動を、「知る/買う瞬間」と「使う/拡散する瞬間」で捉えると、2つの攻略ポイントがあることが見えてきます。

Z世代攻略の新たな概念「エモ販促」

Q.「直感」に訴えるためには、どうしたらいいのでしょうか。

この2つが重要な理由としては、Z世代はSNSで最適化された“おすすめ”で自分にとって有益な情報をすぐピックアップする習慣があり、その“おすすめ”は“新しさ”も担保している。さらには企業ではなく発信者が主語となっているため、人の感情も動きやすい=エモくなりやすいから、ということが挙げられます。

私たちは、この2つのトリガーを意識した商品・サービスとの出会いを創出することで、Z世代にポジティブな印象を届けられると考えており、2つのトリガーを押さえたZ世代攻略の新たな概念を「エモ販促」と名付けました。

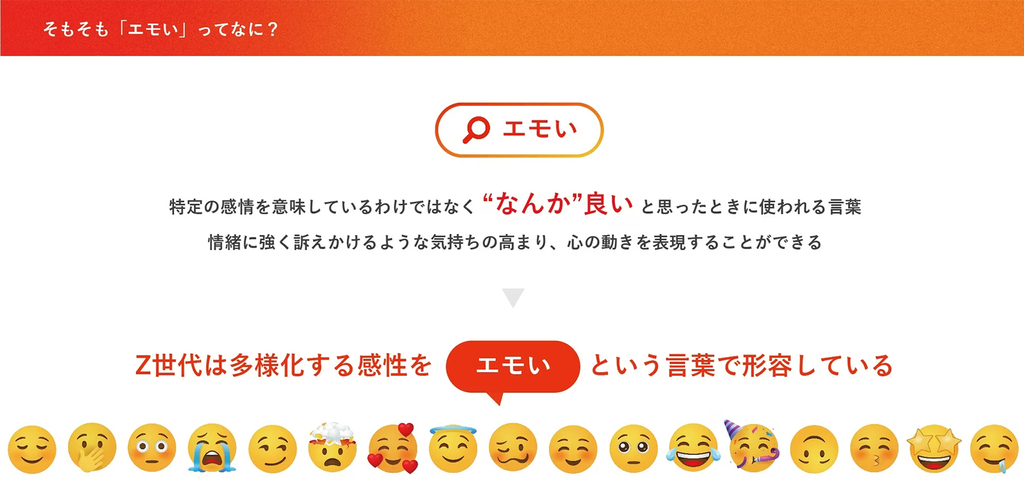

Q.Z世代を形容するキーワードとして「多様性」が挙げられます。その中で「エモ販促」では、どのようにZ世代のインサイトを捉えているのでしょうか。

ですから、「エモい」の意味は、前後の文脈によって、さまざまに変化します。例えばノスタルジックや切ない、感動、かわいい、さらには共感などもそこには含まれますので、「感情の揺らぎ全般」とも形容できます。

では、「エモい」を販促に生かすためには、どうしたらいいのか。私たちは「エモい」に含まれる言葉を分析、そのエッセンスを抽出。「エモい」を体系的にひもとき、販促と組み合わせることで「エモ販促」として活用、提唱しています。

キーワードを組み合わせることで「エモ」を誘発

Q.「エモ」によって、Z世代を動かすのが「エモ販促」なのですね。

これは、購買の対象が「情緒的な価値にまで拡張」していることを意味しています。商品購入・ブランドへの好意を高めるきっかけとして、「エモ」が大きく影響しており、「エモ」を無視してZ世代を攻略することは難しい、というのが私たちの見解です。

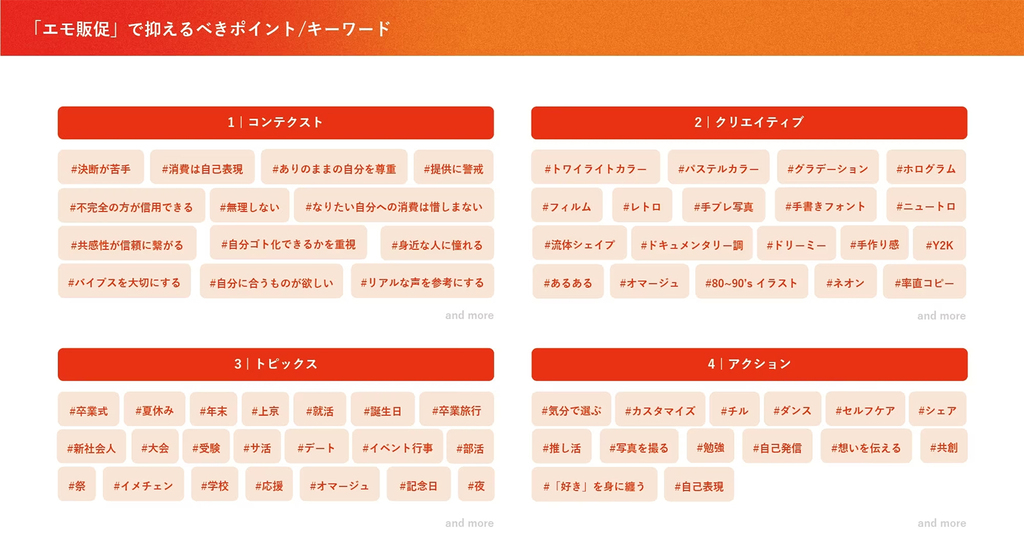

Q.「エモ販促」では、いかにして「エモい」を生み出すのでしょうか。

キーワードは大きく「コンテクスト」「クリエーティブ」「トピックス」「アクション」の4つに分類されます。

1. コンテクスト

ありのままの自分を尊重する、無理しないといった、Z世代が「受け入れやすい文脈」が存在します。これらを意識することで、企業からのメッセージも届きやすくなります。

2. クリエーティブ

フィルムやレトロなど、Z世代が好きな表現手法を抽出しています。これらを意識することで、Z世代の目を引くクリエーティブとなります。

3. トピックス

卒業旅行や誕生日などの刺さりやすいモーメント、学校や夜などのイメージしやすいシチュエーションを、「トピックス」というカテゴリにまとめています。これらのキーワードを意識することで、Z世代が共感しやすいストーリーを生み出すことが可能です。

4. アクション

シェアや推し活など、Z世代が好きなことを、キーワードとして抽出。Z世代に向けて体験価値を提供したい場合には、これらのエッセンスを意識することで、行動喚起につなげることが可能です。

一方で、Z世代は「ウソ」に敏感です。インフルエンサー施策においても、リアルなメッセージでないと届かないといった、いわば「作法」のようなものは意識するという前提のもとで、これらのキーワードを活用していくことが重要であると考えています。

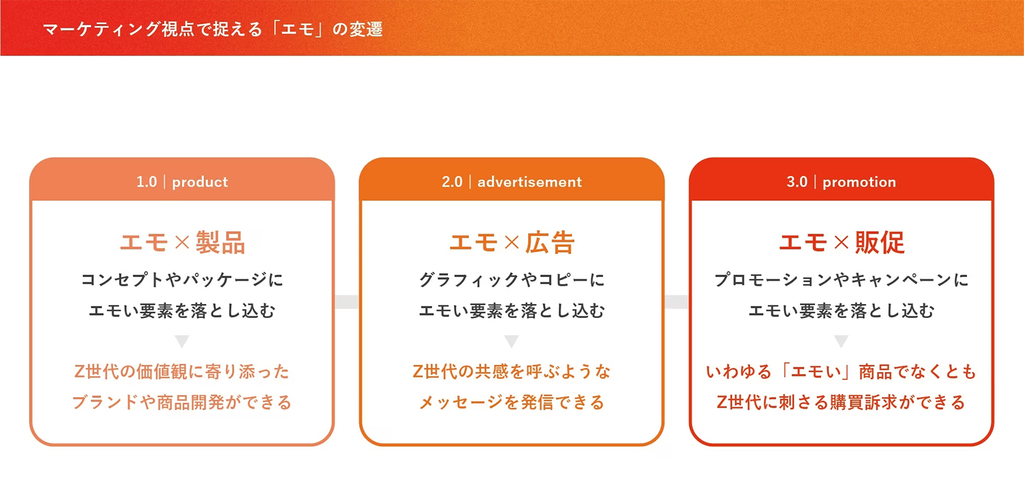

製品、広告、販促に生きる「エモ」

Q.マーケティング観点で「エモ」を捉えたとき、どのような活用法があるのでしょうか。

1つ目は、コンセプトやパッケージに“エモい”要素を落とし込む「エモ×製品」。これにより、Z世代の価値観に寄り添った商品開発が可能です。

2つ目はグラフィックやコピーに“エモい”要素を落とし込む「エモ×広告」。これにより、Z世代の共感を呼ぶようなメッセージの発信が可能です。

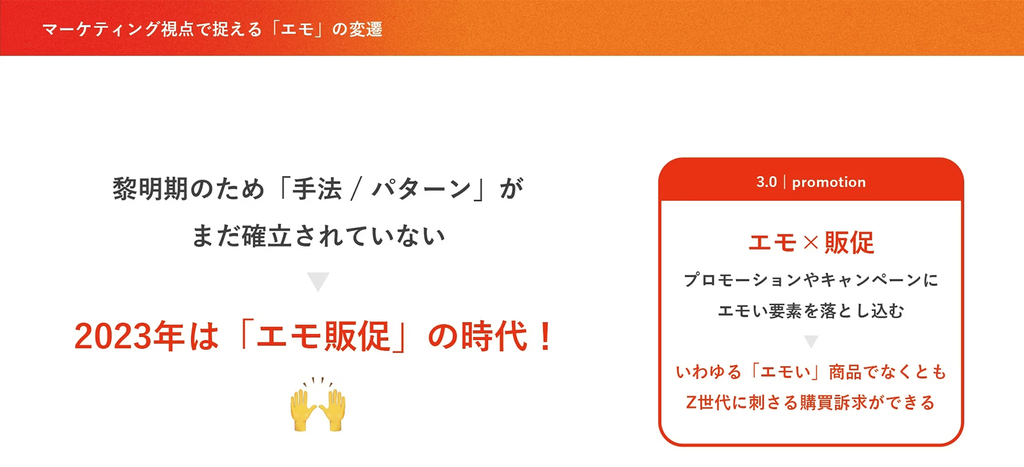

そしてプロモーションやキャンペーンに“エモい”要素を落とし込む「エモ×販促」。これは、商品やサービスの枠組みを超えて、“エモ”起点でZ世代にアプローチする手法であり、仮に「エモい」商品でなくても、Z世代に刺さる購買訴求が可能です。

Q.実は「エモ×販促」になっていた、というケースもありそうですね。

これから私たちは、2023年を「エモ販促元年」にすべく、さまざまな企業さまに「エモ販促」によるプロモーション支援を提供していきたいと考えています。

リアルZ世代の意見も反映し、“届きやすい仕掛け”を提案

Q.感性を言語化した「エモ販促」では、若者消費ラボのZ世代のメンバーからも定期的にトレンドなどをヒアリングしているそうですね。

一方で、音楽や動画などは「サブスク」、車での移動のように機能だけを求める場合は「シェアサービス(またはレンタル)」を利用するといった、所有しない消費行動も同時に存在します。しかしそこに「情緒(エモ)」があれば、同じものでも所有する傾向にあります。例えば、CDやレコードもその1つです。曲はサブスクで聴けるけれど、あえて所有するのは、時代を反映したジャケットなどに「独特の情緒」を感じるからだといいます。

ほかにも昨今、注目されるキーワードに「パーソナライズ」がありますが、Z世代はフルカスタマイズのものよりも、ある程度カテゴライズされているけれど、選択肢が多いものを好む傾向にあります。既に、彼らのその特性を捉えた商品も発売されています。飲料で例えると、味よりも飲むシチュエーションを訴求し、Z世代の感性に訴える。「エモさ」を届けることでZ世代の共感を生み出すという手法です。

ムードやシーンに着目し、商品と組み合わせる。「ムードペアリング」「シーンペアリング」と私たちは呼び、マーケティング戦略に活用しています。

Q.実際にメンバーの皆さんから共有される情報にも「情緒が大切」など「エモ販促」につながるキーワードがたくさんきているのですね。最後に、「エモ販促」の展望を聞かせてください。

特に、Z世代とのコミュニケーションは難しく、悩まれている企業の方も多いのではないでしょうか。その理由は、Z世代へのアプローチには正解がないと感じているからだと思います。

その中で「エモ販促」は、最適な答えを導き出す“道しるべ”となれる概念だと私は信じています。きっとお役に立てることがあると思いますので、ぜひ興味のある方には、お気軽にお問い合わせいただけたらうれしいですね。

本記事で取り扱った話題以外でも、下記のような疑問や課題、ニーズをお持ちであれば、お気軽にCONTACTよりお問い合わせください。