株式会社 電通tempoは、流通小売業や外食産業をはじめとする店舗型事業の課題に対して、高い専門性を持つのを特徴としています。その強みは、売る側と買う側、双方のインサイトを熟知していること。近年は、消費者の暮らしの変化を把握・分析するため、マーケティングプロジェクト「キザシ発掘ラボ」を立ち上げ、“消費のキザシ”を発掘しています。

Transformation SHOWCASEでは、そんな「キザシ発掘ラボ」の定例会に潜入。前編では、その模様をレポートするとともに、「キザシ発掘ラボ」プロジェクトリーダーである電通tempoの永野薫氏に話を聞きました。

【定例会潜入!】“キザシのたまご”を持ち寄り、消費意識の変化を可視化

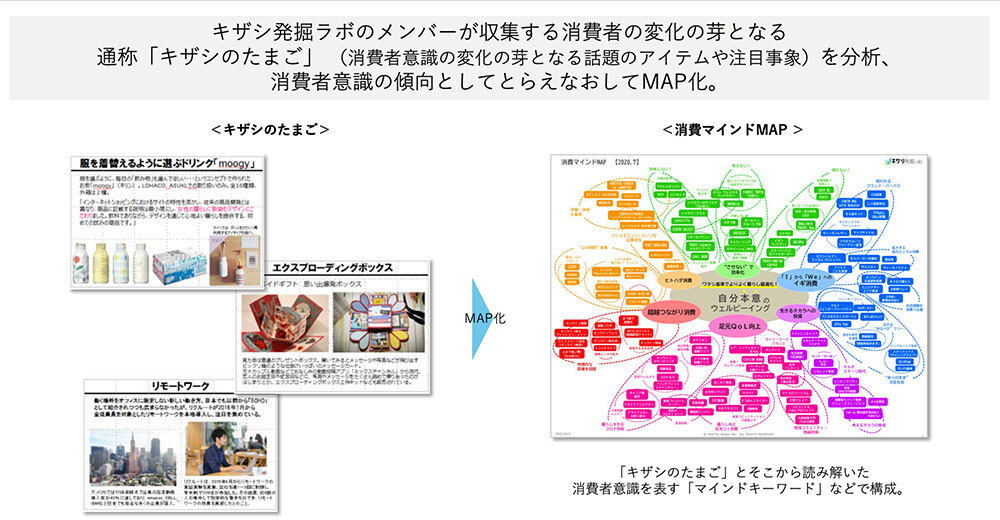

「キザシ発掘ラボ」は、消費者の暮らしの変化を社会の動き、統計データ、消費者データ、トレンドなどから把握・分析し、これから注目される“消費のキザシ”を発掘するプロジェクトです。月に一度の定例会では、12人のメンバーが今注目している“キザシのたまご”を持ち寄り、そこにどのような消費者意識があるのか意見を交わすそうです。

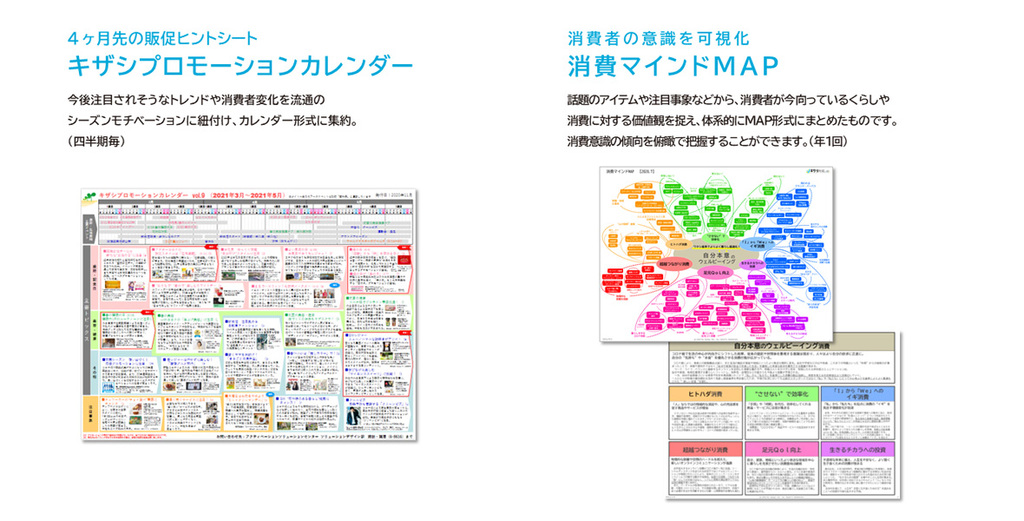

その結果をまとめたのが、年に一度発行する「消費マインドMAP」。今回は、マップ制作チームメンバーである3人が、マップにまとめていく過程を見学させていただきました。

定例会では、メンバーが持ち寄った“キザシのたまご”にどんな背景があるのか話し合い、消費者意識を表わすキーワードを導き出していました。例えば、2000年代に流行した陽気な楽曲のリバイバルブーム、バラエティー路線に振り切った朝の情報番組の人気といった“キザシのたまご”から導き出されるのは“気分の安定志向”というキーワード。「日常がストレスフルなので、気分を底上げできる明るいコンテンツが求められているのかも」「ブレないポジティブさが共感を呼んでいるんじゃないか」という意見が交わされました。

さらに、キーワードごとに“キザシのたまご”をグルーピングし、話し合いながら「消費マインドMAP」に配置していきます。ある事象やアイテムが注目される背景にはどんな消費者意識があるのか、マップによって分かりやすく可視化されていきました。

こうしてまとめた「消費マインドMAP」は、クライアントとのコミュニケーションや、プロモーションの提案などに活用しています。

プロモーション・マーケティング施策の提案に「消費マインドMAP」を活用

Q.定例会を見学し、「キザシ発掘ラボ」がどのような活動をしているのか分かりました。あらためて、「キザシ発掘ラボ」の成り立ちや目的について教えてください。

消費者の暮らしの変化を把握するため、このプロジェクトでは大きく分けて3つの活動を行っています。まず、新聞・雑誌・ネットメディアなどのリサーチ、官公庁の統計データ分析による「社会の動きや景況感の把握」。次に、食品や住居商品のトレンドや変化の芽となる、通称“キザシのたまご”からの「トレンド発掘」。そして、消費者インサイト調査や家計消費支出の分析による「消費者実態の把握」です。本日ご覧いただいたのは、“キザシのたまご”からの「トレンド発掘」です。

Q.アウトプットとしては、先ほど作成していた「消費マインドMAP」になるのでしょうか。

先ほどご覧いただいた「消費マインドMAP」は、最近話題のアイテムや注目事象を集めてグルーピングし、その傾向から消費者が何に価値を見いだして消費しているのかを体系的に捉えるものです。こちらは年に1回発行しています。

Q.「消費マインドMAP」は、クライアント企業さまにも提供しているのでしょうか。

例えば、過去に「推し活」が活況を呈し、消費を通して自分の意思を表明する「推し消費」が盛り上がっていた時期がありました。そこで、ある百貨店のバレンタインキャンペーンでは、その盛り上がりの事象をご説明しながら、「推し」を切り口にしたコンセプトをご提案し、最終的なアウトプットまで進めることができました。

また、ある流通小売企業のクリスマスキャンペーンでは、“ジェンダーレス”、“固定された役割からの解放”、“頑張らない家事”といった当時の消費キーワードを切り口としたご提案をしたことも。「クリスマスは主婦・主夫1人が忙しくなりがち。でも、こうした消費者意識の変化が見られるので、“誰か1人だけが頑張らなくても楽しめるクリスマス”を提案しませんか?」とお話させていただきました。

Q.「消費マインドMAP」が、コミュニケーションやプロモーション設計の下地になっているんですね。クライアント企業さまからの反応はいかがですか?

例えばコロナ禍に入ったばかりのころは、「足元のQOL向上」というキーワードが浮上しました。自分の家族や地元など、狭い半径のクオリティーを上げたいという消費者意識が高まったため、家族や友達同士で楽しめる商品を打ち出すキャンペーンをご提案することに。同時に、人のぬくもりを得られる商品やサービスが活発化し、「ヒトハダ消費」というキーワードも上がっていたので、そこに沿った景品をご提案したこともあります。そういったご提案のベースに活用することが多いですね。

消費者視点に基づくマーケティング思考を高めることができるこのプロジェクトは、電通tempoのケイパビリティにおいても重要な役割を果たしています。クライアントへの提案だけでなく、社員のトレンド分析力、提案力の底上げにもつながるプロジェクトとして、今後も活動を広げていくようです。後編では、メンバーが今注目している消費動向や、2022年度の概況について聞いていきます。

電通tempoでは、売る側と買う側、双方のインサイトを熟知し、消費トレンドに基づくマーケティング・プロモーションを提案しています。消費者の暮らしの変化を知りたい方、従来のマーケティング施策に行き詰まりを感じている方は、ぜひCONTACTからお問い合わせください。