テクノロジーの急速な進化に伴い、あらゆる変化のスピードが著しく加速しています。また、人々の価値観やライフスタイルも多様化し、企業が提供する商品やサービスだけでなく企業の在り方も、その変化への対応が欠かせないものになっています。

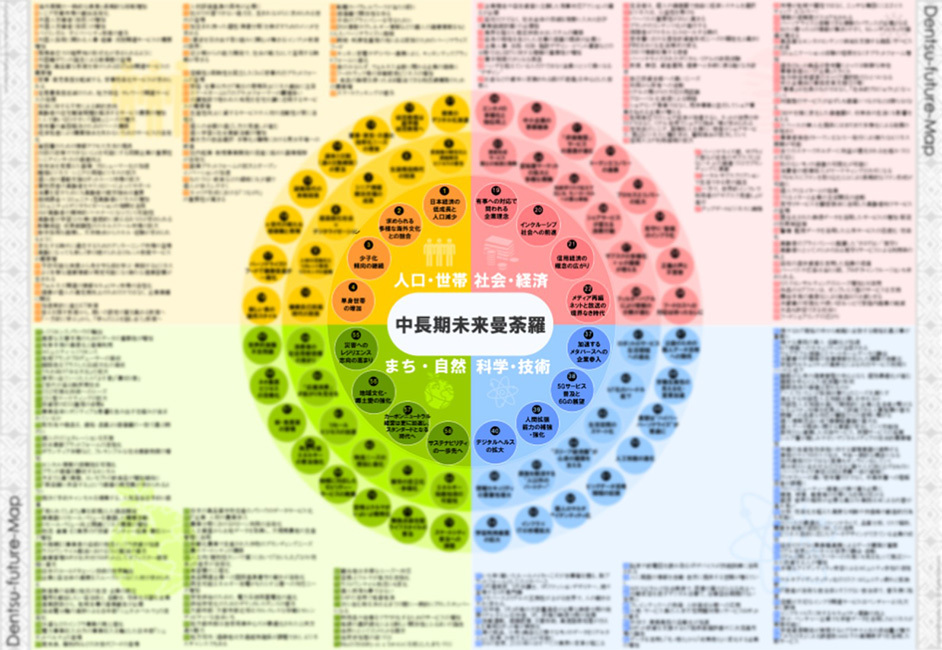

「電通未来曼荼羅2023(以下:未来曼荼羅2023)」は、これまで主に電通グループ内で活用されてきた未来予測資料を、広く企業の戦略立案や新規事業、サービス開発に活用できるよう、“中期未来予測ツール”としてバージョンアップしたものです。その作成に携わった、株式会社電通コンサルティング 加形拓也氏へのインタビューとなる本記事。前編では、これまでの取り組みを振り返りながら「未来曼荼羅」立ち上げの経緯と概要、そして最新版での新たな挑戦について聞きました。

10年先の未来に通用する事業構想のために生まれたツール

Q.先日、国内電通グループ4社(株式会社電通デジタル、株式会社電通コンサルティング、株式会社 電通、株式会社アイティアイディ)共同で、2030年までに起こり得る未来トレンドをまとめた「未来曼荼羅2023」が発表されました。この「未来曼荼羅」という未来予測ツールは、2010年に電通で作られていたもので、その後、主にコンサルティングのための社内資料としてバージョンアップを重ねていき、今回、その最新版が完成したと聞いています。では、そもそも「未来曼荼羅」とはどのような経緯で生まれ、どのように活用されてきたのかというところを教えていただけますか。

当初は、1つのクライアント企業さまの事業構想のために作ったものではありますが、その精度が非常に高かったことから、可能な範囲で横展開していこうということで、汎用的に使える要素だけを抜き出し、電通の社内資料として商品開発関連のワークショップなどで使われていました。

Q.加形さんは「未来曼荼羅」とはどのように関わってきたのですか?

私自身は、2010年に電通のマーケティングチームが「未来曼荼羅」を開発した時は、直接そのチームにはいませんでしたが、同じ部署には所属していたので、隣で「すごいことをやっているな」という気持ちで見ていました。その後、電通デジタルで新規事業やサービス開発に取り組み出した際に、今を見てサービスを作るのではなくて、数年先の未来を見て、新しいものを作っていかないといけないよね、という必要性を強く感じるように。そこで、かつての「未来曼荼羅」を更新して本格的に活用しよう、と思い立ち、私がマネージャーとなって「未来曼荼羅」を本格的にソリューションへと仕立て上げることになりました。具体的には数年おきのリニューアル版の作成と、コンサルティングでの活用ですね。

昨年、私が電通コンサルティングに移ったのをきっかけに、電通デジタルと協業して取り組むようになり、今年はさらに、電通とアイティアイディのメンバーも加わって「未来曼荼羅2023」を作成しました。

社会の変化を反映し、アップデートされてきた「未来曼荼羅」

Q.もともとは、あるクライアントさまのために生み出されたツールが、時代の変化とともにさまざまな企業のニーズにも合致していったということですね。「未来曼荼羅」のリニューアルというのは、どのようにして行われているのでしょうか。

そして、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、2020年4月末に「未来曼荼羅2020-BEYONDコロナ-」を作成し、「未来曼荼羅2020」と併用できるようにするなど、最近は時代の変化に合わせて、より高頻度の改訂を行ってきました。

Q.新型コロナウイルス感染拡大による社会変化は、どのように「未来曼荼羅」に反映されているのでしょうか?

Q.最新版の「未来曼荼羅2023」は、どのような特徴がありますか?

ですから「未来曼荼羅2023」には、Z世代を飛び越え、「α世代(2010年から2024年生まれの世代)の価値観と教育」などが新たなトレンドテーマとして加わっています。α世代はZ世代がけん引する今とはまた異なる価値観で事業をつくり、社会を変えていくわけですから。

Q.時代の変化が加速していくからこそ、より未来を見据える必要があるということですね。非常に興味深いですが、その予測となるとかなり大変そうですね。

電通グループの未来志向が生み出した「未来曼荼羅」は、コロナ禍を経て大きく変化する世の中において、多くの企業や自治体のニーズに対応できる可能性を秘めた未来予測ツールへと進化しています。また、変化の激しい時代だからこそ、より未来を見据えた視点が必要になっていくのでしょう。インタビューの後編では、これまでの「未来曼荼羅」導入事例などをもとに、「未来曼荼羅2023」をどのように活用すべきか、解説します。

電通コンサルティングでは、企業の担当者などを対象に、「未来曼荼羅2023」を実際に体験できるワークショップなども開催しています。興味を持たれた方は、お気軽にCONTACTよりお問い合わせください。