デジタル情報の履歴証明であるブロックチェーン技術の発展により、これまでと異なる新たな価値観や社会の仕組みが生み出されつつあります。

そうした中、株式会社 電通グループでは、ブロックチェーン技術に基づくNFT(非代替性トークン)を用いて、視聴者側がクリエーターとしてテレビコンテンツをn次創作という形で利活用していく「ghost Link」という取り組みの実証実験を開始しました。「ghost Link」のスキーム、もたらされる可能性などについて、電通グループ 電通イノベーションイニシアティブ(以下:DII)プロデューサーであり、一般社団法人ブロックチェーン推進協会(BCCC)理事も兼務する鈴木淳一氏に話を聞きました。

Web3.0時代を見据えた先駆的なプロジェクトの1つとして着手

Q:2022年3月、電通グループのR&D組織であるDIIが朝日放送テレビ株式会社など7社と共同で、Web3.0時代に向けたテレビコンテンツ領域のNFT利活用スキーム「ghost Link」の実証実験を開始することを発表しました。まずは、この概要について伺う前に、鈴木さんのご経歴を簡単にご紹介いただけますか。

その後、米国企業と共同でシンジケート・ローンやM&A分野における高度な数理モデルとセキュリティー技術によって人手を介さずに取引を自動実行するシステムを担当する一方、それとは真逆の「中央集権的」かつ「数多の仲介者」によって展開されるSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)担当も兼務したことで、国際金融取引のコスト構造について思案するようになっていきました。当時は日本でもPASMOやEdyなどのサービスが登場し、鉄道会社やEC事業者など非金融機関による金融サービスが一般化してきた時期です。中でもEdy to Edyといった個人間送金やPROSPERのような個人間融資、また Winnyといった「P2P型」のファイル共有サービスが始まるなど、破壊的なICTによって社会が「組織から個へ」とクリエーティブの源泉をシフトさせていくさまを目の当たりにしたことで、2011年に渡邊信彦氏らと個の力に注目して技術プロトタイピングを進める新組織「ISIDオープンイノベーション研究所(イノラボ)」を設立しました。

イノラボではCERN(欧州原子核研究機構)の研究者とブロックチェーン技術と量子技術を掛け合わせた高度情報防衛の在り方を検討するような未来的で大掛かりな案件から、有機野菜やオーガニック・ワインなどフードサプライチェーンにICTを適用し農のトレーサビリティ向上と生産者の安定的な経営環境の整備を目指す案件のような、身近な生活課題の解決を試みるものまで幅広く担当しました。その後、電通グループ全体のR&Dを推進する組織「電通イノベーションイニシアティブ(DII)」が設立されたことで2019年に株式会社 電通へ異動し、現在は電通グループへの中途入社を経て、NFTやコントラクトウォレットなどのWeb3.0技術、NFC(Near Field Communication)やIOWN(Innovative Optical and Wireless Network)などの通信技術を中心に先端ICT技術が導く未来の情報環境を予測するとともに、来たる新環境への人類の順応プロセスや新市場の形成プロセスについて研究開発を進めています。

Q:今回の「ghost Link」もNFTを用いているという点で、一連のブロックチェーン技術を用いた試みの1つなのでしょうか。

漫画を題材にしたNFTによる「n次創作」。権利付与の仕組みをテレビコンテンツに応用

Q:「ghost Link」はクリエーター向けのNFT利活用ということですが、そもそもクリエーターの創作活動にNFTをひも付けようと思ったのは、どのような経緯からでしょうか。

漫画やアニメ、小説といったコンテンツは、原著作者のみが著作権(一次創作にかかる権利)を有していますが、動画配信サービスやSNS上においては、この一次創作コンテンツを基に、ファンが別のコンテンツを創作する二次創作や、それに基づく三次創作といったn次創作が多数見受けられる状況がありました。例えば、動画配信サービスで漫画のセリフを自分なりのキャラクター解釈で朗読配信したり、SNSでキャラクターを自分なりの解釈でイラストにしたりしたものなどです。

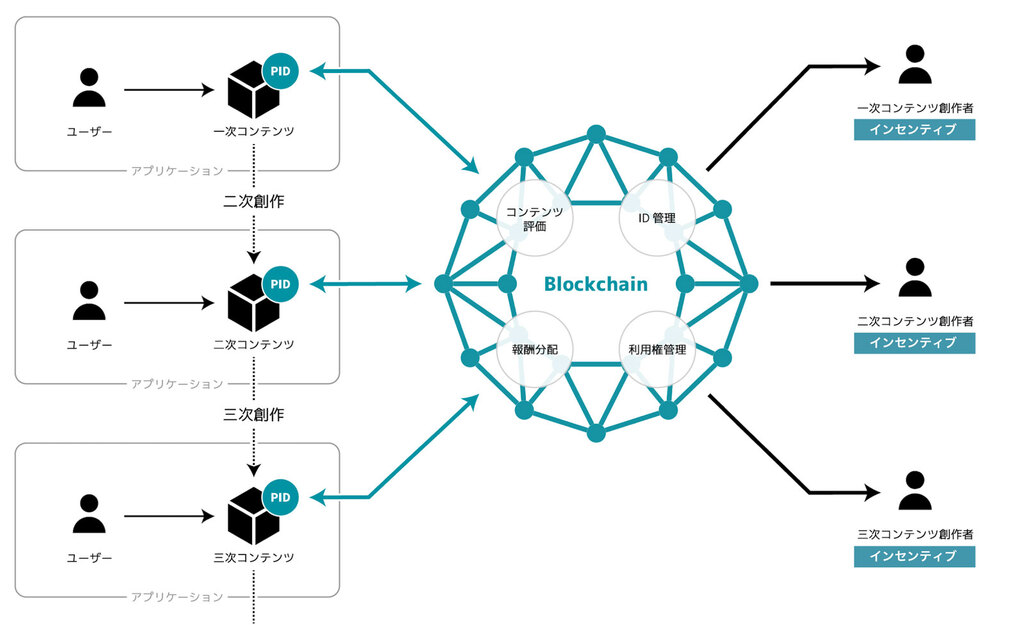

こうしたn次創作は、多くの場合、原著作者の権利を侵害する「違法」なコンテンツと捉えられる可能性が高い。しかし一方で、例えばタイ語を母国語とする人が漫画の一部をタイ語に翻訳して発信することで、海外にもファンが増えるなど、原著作者にとって良い影響をもたらすという声もあります。ただ、従来の著作権やコンテンツ流通の仕組みでは、そうした活動を評価することができません。そこで、ブロックチェーン技術を使って、作者や出版社など、原著作者とn次創作者が連携して、n次創作が閲覧・視聴された際のインセンティブを「原著作者とn次創作者がともに得られる」というマネタイズの仕組みづくりを試みました。

n次創作にNFTをひも付けることは、原著作者とn次創作に関与したクリエーターに正当なインセンティブを付与できるほか、コンテンツの価値を高めるn次創作活動の誘発や、公序良俗に違反せずコンテンツの価値を高めてくれる信頼できるユーザーと原著作者との関係性を構築するのにも役立ちます。この場合のインセンティブは金銭的な見返りにとどまりません。例えば固定ファンを多く持つクリエーターには一般公開前に新作を読む権利が与えられるなど、非金銭的なインセンティブも用意されており、結果的に有力な配信者ほど、金銭的な見返りよりも非金銭的なインセンティブの方を選択する傾向が確認されました。

今回の「ghost Link」では、「n次流通プロジェクト」で得た数多くの知見を取り入れています。対象となるコンテンツは漫画からテレビドラマとなり、イラスト、物語、音楽、映像などより自由な形式でのn次創作コンテンツを想定しています。また、NFTのさらなる利活用として、制作したコンテンツは、フォトフレームの中に改ざんできない形で動画を閉じ込め、NFTとひも付けることでオーナー証明もできるという「Infinite Objects(IO)」での商品化もできます。他にも、マグカップなどにプリントして物理的な「モノ」として販売することなども。今回の提携先であるIOはビデオプリンティング(動画を改ざんできない形で物理的に保存すること)技術を有しており、高級アパレルブランドのように、「ここで販売されていれば間違いなく高品質だ」といった形でNFT界隈では非常にブランド価値のある事業者です。IOにて商品化できる点もクリエーターには大変魅力的な仕掛けになっているのでは、と思っています。また、この際に必要なウォレット(暗号資産やNFTなど、デジタル資産を保管するためのサービス)の設定などについては、共同研究各社の技術を用いており、安全で利便性の高いNFT取引動線についての検証も並行して進めています。

コンテンツが「憑依」するという設定で新たな活用層を呼び込む

Q:それにしても、「ghost Link」というプロジェクト名はかなりインパクトがありますね。

Q:発表後の手応えや反響などはいかがですか?

「ghost Link」という仕組みを活用し、テレビコンテンツ領域で、NFTに興味関心のあるクリエーターコミュニティーを形成する可能性について検証するという目標はひとまずクリアした、と考えています。

「ghost Link」は、多くのクリエーターの参加によって、コンテンツを基にしたn次創作の可能性を大きく広げる試みです。これまで金銭的な収益の面に注目が集まりがちだったNFT技術ですが、今後は特定IPの創作活動に携わる許可証としてNFTが用いられるなどクリエーターの発掘や育成、クリエーターコミュニティー形成などの方向へ進んでいくことも期待できそうです。

後編では、「ghost Link」の次なる展開と、鈴木氏が手掛ける多くの事例を基にしたNFT利活用によって、これからの社会がどのように変わっていくかを、深掘りします。

NFTを活用した新たなビジネスやイベントの立ち上げに興味を持たれた企業の担当者の方、お気軽にCONTACTよりお問い合わせください。