株式会社 電通と株式会社電通デジタルは、共同開発した新しいソリューションとして「SP COMPASS」をリリースしました(2023年2月)。これは、デジタル販促における参加者の特徴や、最適なキャンペーン条件のシミュレーションができるシステムです。

これまで、消費者がキャンペーンに参加するには、シールを集めてはがきに貼って送るなどアナログな方法が主流でしたが、近年はスマートフォンを使っての応募など、デジタルを活用した方法へと舵が切られつつあります。そんな潮流の中で「SP COMPASS」の開発に携わった、電通の福田真大氏と、電通デジタルの飯野花音氏へインタビュー。開発の背景を実例を挙げてご紹介します。

過去データを学習し、アルゴリズムで効果を予測

Q.まずは、お2人の普段の業務内容について教えていただけますか?

Q.「SP COMPASS」は、リリースによるとデジタル販促において、参加者の予測や最適なキャンペーン条件のシミュレーションができるシステムだそうですね。システムの内容をもう少し詳しく教えていただけますか?

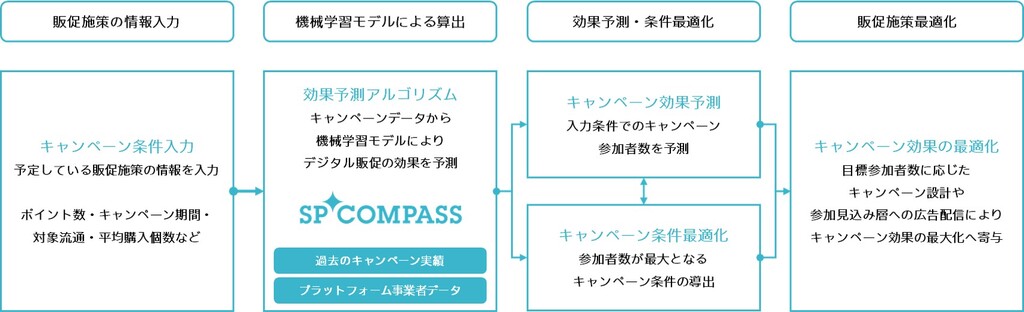

具体的には、これから実施しようとしているキャンペーン施策の情報、例えばキャンペーン期間、対象流通、キャンペーンの応募に必要な商品の購入個数や金額などを入力すると、過去実績をベースに、キャンペーンに参加すると考えられる人数(≒キャンペーン効果)が算出されます。同じ仕組みを使って、参加者数が最大になるようなキャンペーンの条件を導き出すことも可能です。

Q.なるほど。このサービスの開発にあたっては、電通と電通デジタルの2社が関わっていますよね。協業に当たっては、どのように役割分担をしたのでしょうか?

アナログからデジタルへ、販促手法の変化を生かす

Q.現場からのニーズを大いに反映したサービスということですね。そもそもの開発のきっかけは何だったのでしょうか。背景を教えていただけますか?

しかし何度か実施経験がある従来型のキャンペーン、例えばはがき応募とは違い、PayPayのような「デジタル販促」は経験もなければ、蓋を開けてみるまで結果も読めない。これではなかなか挑戦しにくくなります。そんな中で、PayPayギフトで「どうやってキャンペーンをアップデートするか」、つまり応募の仕組み、ポイントインセンティブ、告知量の3つの観点で、どこに予算を集中させると応募が最大化するか。これは、クライアント企業はもちろん、電通側の課題でもあり、キャンペーンのシミュレーションの必要性を感じました。そこから、この「SP COMPASS」の構想が生まれていったのです。

シールを集める、QRコードを読み込んで応募するなど、キャンペーンに参加する手法が多様になりましたが、それぞれで参加人数や参加する層も大きく異なります。この経験を属人化させず、そのデータをしっかりと集積していってそれを使って予測ができたらいいよね、という議論が交わされて、システム開発へと動き出しました。

Q.キャンペーンの手法の変化と、クライアント企業や社内ニーズとの掛け合わせがお2人の中にイメージとしてあって、それをサービスに落とし込んでいったのですね。

例えばこれまでも、応募者全員に1人当たり50ポイント(50円相当)を付与するのと、抽選で当たった人に2000ポイント(2000円相当)を付与するのでは、どちらの方がより効果が上がるのかを知りたい、といった声はクライアント企業からも多数いただいていました。それに、販促の費用対効果ももちろん重要です。

機械学習モデルによる予測は、過去のキャンペーン実績があればあるほど、精度が上がっていきます。このシステムを使うほどにデータが溜まって、次のキャンペーンに生かしやすくなることが期待されています。

多くのサービスがデジタル化しているのと同様に、各社のキャンペーン施策もまた、次々とデジタル化していくことでしょう。そんな中で、デジタル施策だからこそ蓄積できるデータをいかに活用するかが、施策のカギとなりそうです。どのようにお客さまのデータを生かし、どのように次の施策につなげて効果を最大化するか。そうした課題に応えるのが、「SP COMPASS」なのです。

後編では、より具体的に「SP COMPASS」の活用イメージを掘り下げると同時に、デジタル販促の意義、今後のサービス展開についても話を聞いていきます。

キャンペーン効果をより高めていきたい、蓄積されているデータを活用して、販促のPDCAを回していきたいと考えている担当者の方。ぜひ一度、CONTACTからお気軽にお問い合わせください。