2023年5月1日、J-WAVE(81.3FM)が新サービス「J-WAVE LISTEN+(以下、リッスン・プラス)」の提供を開始しました。これはラジオの聴取体験にWeb3.0技術を組み込んだサービスで、エントリーしたユーザーは、J-WAVEの放送を聴取した合計時間が月間50時間を超えると、「ロイヤル・リスナー」としてデジタルステッカー(NFT)を獲得することができます。

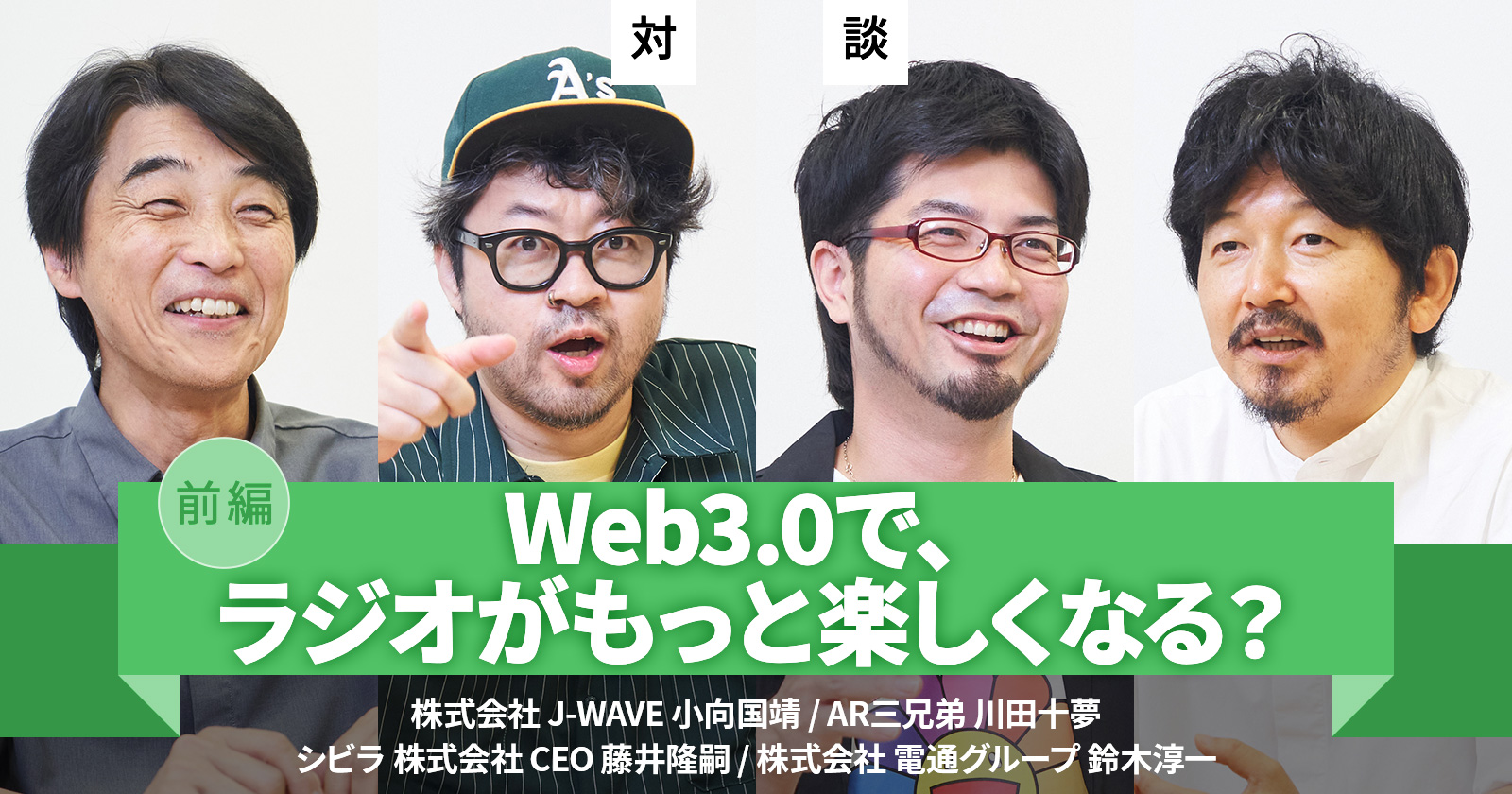

Web3.0技術によって、ラジオリスナーに今までにない体験を届ける同サービスは、どのように生まれたのでしょうか。前編では、立ち上げに関わった「AR三兄弟」として活動する開発者の川田十夢氏、シビラ 株式会社 CEOの藤井隆嗣氏、株式会社 J-WAVEの小向国靖氏、株式会社 電通グループの鈴木淳一氏の4名による座談会を通じて、お伝えします。

NFTによって、ラジオリスナーに新しい体験を届ける

では、開発に関わってきた皆さんから、立ち上げの経緯などをお話しいただければと思います。まずは、開発ユニット「AR3兄弟」としてご活躍されている川田さんから、お願いできますか。

「AR Identity」とは、NFTによって、デジタル空間における個人のアイデンティティー情報を現実空間での与信として活用できる仕組みに関する実験です。この時発表したのは、NFTを所有している人がイベント会場という実空間で行動を拡張する実験で、NFTを用いて近くにある電球を触れることなくつけたり、その場に流れている音楽をチューニングしたりできるというものだったんですけど、やってみたらかなりの可能性を秘めている施策だと実感したんです。

ですが、こうした仕組みを活用いただくには、ユーザーにデジタル空間におけるウォレット(NFTなどのデジタル資産を保管する場所)を持ってもらう必要があります。しかしこの手のテクノロジーにはまだ馴染みのない方が多いので、ウォレットを持ってもらうこと自体が結構ハードルが高いということも分かりました。じゃあもっと気軽にウォレットを持ってもらうにはどうすればいいかと考えた時に、NFT配布を会員制サービスのように捉えるといいのでは?という1つの答えに辿り着きました。そんな中、radikoが大きくアップデートされて、リスナーが何を聴いているのか、という聴取データが把握できるようになったこともあり、そこにNFTやウォレットを組み込むという構想が膨らんでいったわけです。

専門知識がなくても、気軽に楽しめるWeb3.0サービスに

加えて、「J-me」というJ-WAVEリスナーの会員サービスがあり、それに登録している約30万人のデータも組み合わせることで、真のヘビーリスナーが浮かび上がってくる。そこで、私たちにとって大切なお客さまであるこの方々に感謝を伝えたいという発想になり、2022年7月に、「リスナーの皆さん、月間100時間以上J-WAVEを聴いたらいいことがありますよ!」と呼び掛けて、「J-WAVE LISTEN CHALLENGE(リッスン・チャレンジ)」という1カ月限定の企画を実施したんです。

ただ、このときはNFTの配布はなく、累計100時間以上の聴取を達成した方にはデジタルコンテンツやオリジナルグッズをプレゼントするのみでした。しかも、聴取証明のために、参加者はJ-WAVEのアプリとradikoのアプリにおいてIDFA(広告用識別子)の追跡を許可しないといけないので、結構ハードルが高かった。それにもかかわらず、エントリーしてくれた3,000人中半数が100時間を達成したんです。「このハードルを乗り越えてきてくれるなら大丈夫」と、実装に向けて本格的に動いていくことになりました。NFTを活用するというアイデアは、その中で生まれたものです。

ただ、NFTによる聴取証明を組み込むのであれば、ユーザーにウォレットを取得してもらう必要があるので、ユーザーにとってはさらに一手間増える。IDFAの設定に加えて、ウォレットの取得、「J-me」の会員登録ということになると、どのくらいの人がやってくれるだろう?というのが懸念点でした。そんなことを考えていた矢先、イノフェスでの取り組みを知り、川田さんに相談して、「リッスン・プラス」の施策が固まっていったわけです。結果、半年で5,000人の参加を目標にしていましたが、1カ月で楽々クリアできました。

先進的なプロジェクトでありながら、ユーザーが「新しいが故の難しさ、ハードルの高さ」を感じることがないよう工夫されていたことから、想像以上のスピードでラジオリスナーに広がった「J-WAVE LISTEN+」。後編では、その成功の秘訣やサービスリリース後の気付きについて深掘りしていきます。

NFTやWeb3.0と聞くと、ハードルが高く、自社では手を出すことができないだろうと考えている企業も多いかもしれません。しかし、新しい技術やお客さまに寄り添ったサービス設計によって乗り越えられることもあるのではないでしょうか。アイデアを形にするためのお手伝いが必要な時は、ぜひお気軽にお問い合わせください。