これからのビジネスにおいて必要とされる、サステナビリティな視点や発想とは、どういったものでしょうか。本シリーズでは株式会社 電通においてサステナビリティ経営をサポートする専門組織「サステナビリティコンサルティング室」のメンバーが、この分野のオピニオンリーダーを訪ね、お話を伺います。

第3回は、渋谷エリア最大規模の再開発「Shibuya REGENERATION Project(渋谷二丁目プロジェクト)」に携わる東京建物株式会社の関宏太氏に、サステナビリティコンサルティング室の山田健人氏がインタビューしました。人とまちと教育の関係が未来に向けてどう進化していくのか、まちづくりの観点からひもといていきます。前後編の2回にわたり、お届けします。

サステナビリティ視点が欠かせない渋谷最大規模の再開発プロジェクト

山田:SDGsの17の目標の1つに「住み続けられるまちづくりを」が掲げられている通り、人の生活とダイレクトにつながるまちづくりは、サステナビリティの本流だと感じています。「渋谷二丁目プロジェクト」と呼ばれる、渋谷二丁目西地区の再開発において、関さんはどのような役割を担っているのでしょうか。

関:私が所属しているチームでは、事業に関わる行政や各関係者との協議や交渉、地権者さまとわれわれが一緒に事業主となっている再開発組合の事務局運営、商品企画や施設計画検討など、さまざまな仕事を分担しながら相互に連携し、事業を進めています。私の主な仕事は、設計会社やゼネコン、デザイナーの方々と再開発ビルの商品企画や施設計画について協議し、ハード作りを前に進めていくことです。それに加えて、再開発の核となるSTEAM人材育成拠点の整備に向けた検討も担当しています。

山田:渋谷は現在、「100年に一度」と言われる再開発ラッシュに沸いています。そのような中で、渋谷二丁目プロジェクトはどのように立ち上がったのでしょうか。

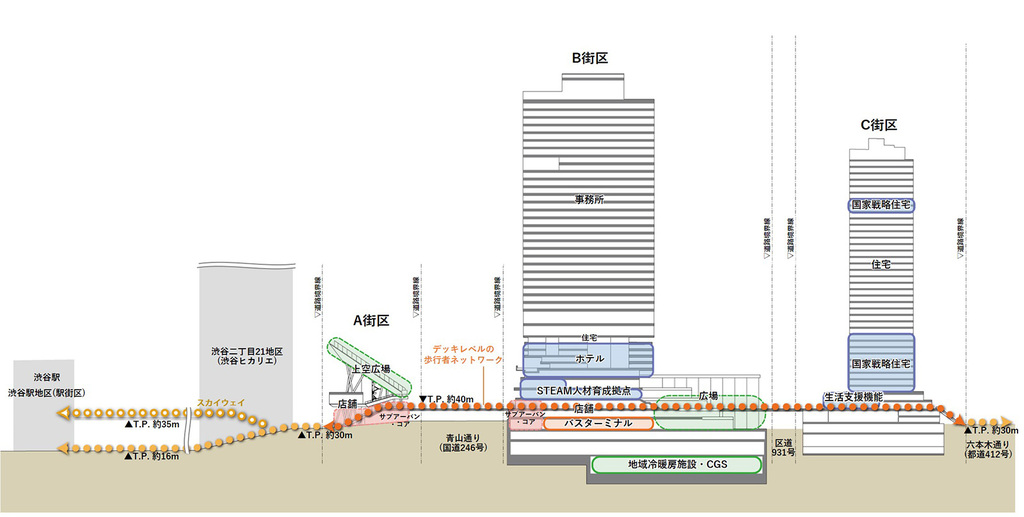

関:東京建物というと、八重洲、日本橋、京橋エリアのイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、当時渋谷にはあまりなじみがありませんでした。ただ、今後の事業成長を見据えて進出したいエリアでもあった中で、ちょうど渋谷二丁目のとあるビルを取得することができ、周辺の地権者さまとの意見交換を経てプロジェクトが立ち上がりました。渋谷二丁目プロジェクトの計画地は、宮益坂から六本木通りにかかる、渋谷駅の東口エリアに位置しています。プロジェクト全体の敷地面積は約18,800平方メートル、延床面積の合計は約322,200平方メートルと、渋谷エリア最大規模の計画となっています。現在、このエリアをA、B、Cの3街区に分けて、まちづくりの検討を行っているところです。

山田:ものすごい面積ですよね。

関:これだけ大規模な再開発ですから、当然、地域貢献や社会課題の解決に寄与する取り組みが求められます。一例として挙げられるのが、交通機能強化のためのバスターミナル整備や歩行者ネットワークの改善、大規模な広場の整備など。そして、このプロジェクトの肝となる「STEAM人材育成拠点の整備」もその1つです。

プロジェクトの柱「STEAM教育」と渋谷二丁目の親和性

山田:再開発に先行して、STEAM人材に着目したビジネスプロジェクトやイベントによるコミュニティー形成に取り組まれている点が、渋谷二丁目プロジェクトのユニークなところですよね。この「STEAM」という言葉、耳なじみのない方も多いと思いますので、あらためて概要を簡単に教えていただけますか。

関:STEAM教育とは、近年注目され始めている教育の概念です。元々は「STEM教育」といって、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学・ものづくり)、Mathematics(数学)を統合的に学び、科学技術の発展に寄与できる人材の育成を目的とした教育プランのことを指していました。

この教育プランは、バラク・オバマ元米大統領も支持していましたが、最近になって「これからのより複雑化した社会で発生する課題を解決するには、理数系の知識だけでは不十分なのではないか」といった考え方が提唱され始めたのです。

そこで登場したのが、科学、技術、工学、数学にArt(芸術・リベラルアーツ)を加えた「STEAM教育」。複雑な社会課題を解決するには、学問を横断的に理解して、1つの事象に対してさまざまな観点からアプローチできるような人材が必要という理由から注目され始めています。

この教育プランは、バラク・オバマ元米大統領も支持していましたが、最近になって「これからのより複雑化した社会で発生する課題を解決するには、理数系の知識だけでは不十分なのではないか」といった考え方が提唱され始めたのです。

そこで登場したのが、科学、技術、工学、数学にArt(芸術・リベラルアーツ)を加えた「STEAM教育」。複雑な社会課題を解決するには、学問を横断的に理解して、1つの事象に対してさまざまな観点からアプローチできるような人材が必要という理由から注目され始めています。

山田:なぜ、東京建物さんはSTEAM教育に着目したのでしょうか?

関:ITベンチャーや若者文化など元来の渋谷の良さも備えつつ、周辺エリアには青山学院大学や国連大学などの教育機関があり、以前はこどもの城や児童会館といった子供向けの施設もあったりと、教育文脈の空気も流れているのが、渋谷二丁目エリアの特徴だと捉えています。実際に、地権者の方々と対話を重ねる中でも、その文脈を将来にしっかりと引き継ぎたいといったお話が出てきました。

STEAM人材を渋谷二丁目で育て、世界に輩出していくことで、東京の国際競争力を強化していくことができるのではないか。また、これからの大学教育にも新しい形でアプローチできるのではないか。そのような考えから、STEAM教育をプロジェクトの柱に据えました。

STEAM人材を渋谷二丁目で育て、世界に輩出していくことで、東京の国際競争力を強化していくことができるのではないか。また、これからの大学教育にも新しい形でアプローチできるのではないか。そのような考えから、STEAM教育をプロジェクトの柱に据えました。

企業×STEAM人材による新たなイノベーションに期待

山田:STEAM教育の中心を担うのは、B街区に建設予定の複合施設でしょうか?

関:そうですね。B街区のタワーの3階に、STEAM人材の育成拠点を整備することを計画しています。あらゆる大学や研究機関からさまざまな人材を集め、これからの社会で活躍できるような人材を育てて、世界に輩出していくというのがこの計画の骨子です。

せっかく面白い人材が集まってくるのであれば、そのような人材と企業を掛け合わせることで、新しいイノベーションが生まれるかもしれません。そのために、STEAM人材がビジネスの実践経験や異分野との共創を得られる仕組みも整備していく予定です。

せっかく面白い人材が集まってくるのであれば、そのような人材と企業を掛け合わせることで、新しいイノベーションが生まれるかもしれません。そのために、STEAM人材がビジネスの実践経験や異分野との共創を得られる仕組みも整備していく予定です。

山田:現在、再開発エリア内のビル「VEIL SHIBUYA」で、STEAM人材育成の実証実験を行っているそうですね。関さんも、STEAM人材と企業の掛け合わせによる価値創造プログラムやコミュニティーイベントの企画などに携わっているということですが、社会実装への手応えはありますか。

関:もちろん自信はありますが、正直に言うと課題も山積みです。渋谷二丁目プロジェクトがSTEAM教育を柱にしていることの認知度も今は低いですし、イベントの実施によってコミュニティーが育つのもまだまだこれからです。最近はありがたいことに、STEAM人材とのコラボレーションによるビジネスプロジェクトに興味を持ってくださる企業さまも増え始めているので、もっとその輪を広げていきたいと思っています。

前編では、東京建物が進めている「渋谷二丁目プロジェクト」の概要や、その柱となるSTEAM人材育成拠点の構想についてお聞きしました。後編では、地権者やプロジェクト関係者と共有する再開発のコンセプトや、3つの街区から成るまちづくりの全容について伺います。

地域や社会に貢献する、持続可能性のある事業展開が、多くの企業に求められています。サステナビリティ推進をはじめとした企業活動に課題や悩みを抱えている方は、ぜひCONTACTよりお気軽にお問い合わせください。