昨今、国内外で注目を集める「Web3」。しかし、まだ多くの企業において、Web3のテクノロジーをどのように活用すべきか、悩まれているのではないでしょうか。

本記事では、Web3領域で豊富なビジネス展開事例を有する株式会社UPBOND 代表取締役社長 水岡駿氏と株式会社電通デジタル 岡田宣之氏が、Web3テクノロジーを活用した新規事業開発を成功に導く重要なポイントを紹介します。

Web3の可能性と変化の兆しについて

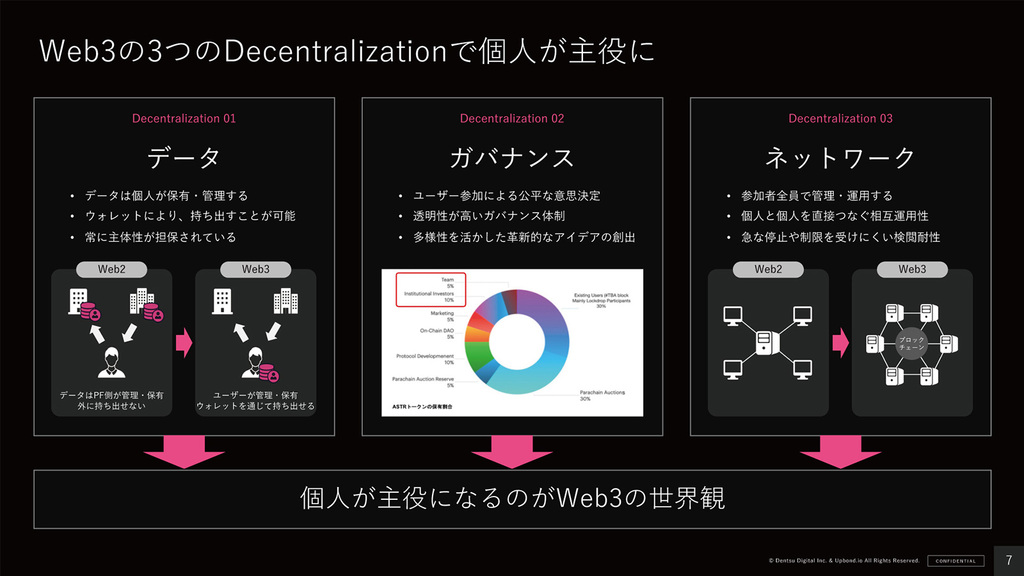

岡田:Web3とは、ブロックチェーン技術に基づいた新しいインターネットの概念です。私たちは、その世界観を象徴する最もコアなキーワードとして、Decentralization(分散化、非中央集権化)という言葉を挙げています。

ブロックチェーンを基にした「Web3テクノロジー」には、以下のようなものがあります(本記事では解説しません)。

・DeFi(Decentralized Finance:分散型金融)

・メタバース

・NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)

・SocialToken

現在のWeb2の環境では、主にプラットフォーム側で管理されている「データ」「ガバナンス」「ネットワーク」。Web3では、ブロックチェーン技術を使ってこれらをDecentralizeし、ユーザーの主体性を担保します。

Web3の世界観を端的にいうと「個人が主役になる」ということです。Web3に取り組むには、この世界観を踏まえる必要があります。

ブロックチェーンを基にした「Web3テクノロジー」には、以下のようなものがあります(本記事では解説しません)。

・DeFi(Decentralized Finance:分散型金融)

・メタバース

・NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)

・SocialToken

現在のWeb2の環境では、主にプラットフォーム側で管理されている「データ」「ガバナンス」「ネットワーク」。Web3では、ブロックチェーン技術を使ってこれらをDecentralizeし、ユーザーの主体性を担保します。

Web3の世界観を端的にいうと「個人が主役になる」ということです。Web3に取り組むには、この世界観を踏まえる必要があります。

岡田:Web3の世界観はビジネスにどんな影響を与えるのか。私たちは、主に3つの変化があると考えています。

1. 生活者個人が社会を動かす力を持つようになる

2. 生活者と企業の関係が従来の枠組みを超える

3. 複数社で課題を解決するための実行力が強化される

以下、それぞれの方向性ごとに、企業はどう対応すべきか見ていきます。

1. 生活者個人が社会を動かす力を持つようになる

2. 生活者と企業の関係が従来の枠組みを超える

3. 複数社で課題を解決するための実行力が強化される

以下、それぞれの方向性ごとに、企業はどう対応すべきか見ていきます。

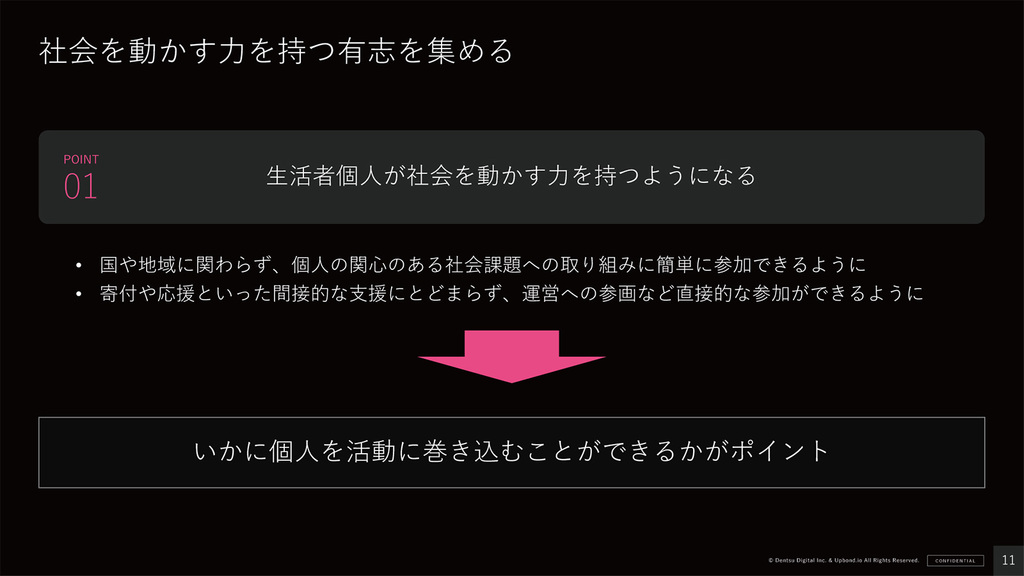

⽣活者個⼈が社会を動かす⼒を持つようになる

岡田:日本のWeb3事例には、DAO(Decentralized Autonomous Organization:自立分散型組織)の運用事例が多く出てきます。このDAOもWeb3がもたらした思想とテクノロジーが生み出したものです。Web3を象徴するDecentralizedの思想と技術が個人に力を与えることで、新しい共同体を生み出す原動力となっています。

水岡:DAOはブロックチェーン技術を背景に、メンバーが主体的に管理・運営する組織のことです。何らかのミッションに対して人々が集まって行動する際に、分かりやすく貢献度が測れる仕組みが導入されている組織を、DAOと呼んでいいと思います。

ミッションを同じくする人たちが集まったときに大事なのは、透明性の実現です。Web3テクノロジーを活用し、透明性を担保することで、個の力を維持しつつ、集団の求心力を維持する組織運営が可能になります。

ミッションを同じくする人たちが集まったときに大事なのは、透明性の実現です。Web3テクノロジーを活用し、透明性を担保することで、個の力を維持しつつ、集団の求心力を維持する組織運営が可能になります。

岡田:今後企業は、いかに多くの個人を巻き込んでいくかが、とても重要になるでしょう。

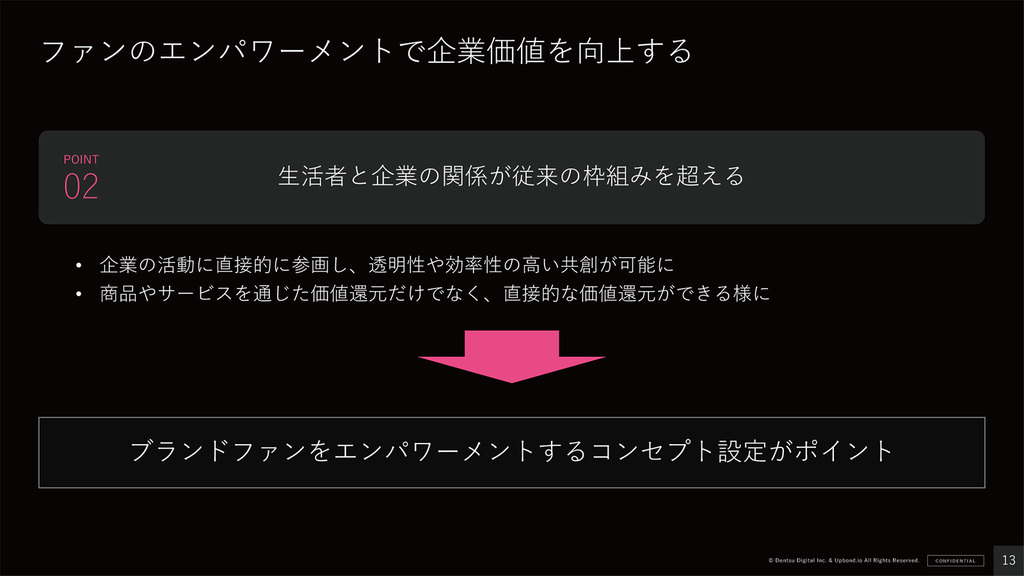

⽣活者と企業の関係が従来の枠組みを超える

水岡:透明度の高いガバナンスにより、ユーザー個々の貢献度が明らかになるのは、企業にとっても画期的です。

Web3テクノロジーを活用することで、ユーザーの愛用歴や貢献度に応じたインセンティブ設計が可能になります。

それによりユーザーのエンゲージメントが高まり、ブランドとしての価値が高まる、という循環がつくり出せる。Web3テクノロジーは、ファンをエンパワーメントして企業価値に転換することができるのです。

Web3テクノロジーを活用することで、ユーザーの愛用歴や貢献度に応じたインセンティブ設計が可能になります。

それによりユーザーのエンゲージメントが高まり、ブランドとしての価値が高まる、という循環がつくり出せる。Web3テクノロジーは、ファンをエンパワーメントして企業価値に転換することができるのです。

岡田:今後企業は、ブランドのビジョンやブランドが還元する価値を、生活者に対して丁寧に説明して理解してもらう重要性が高まります。

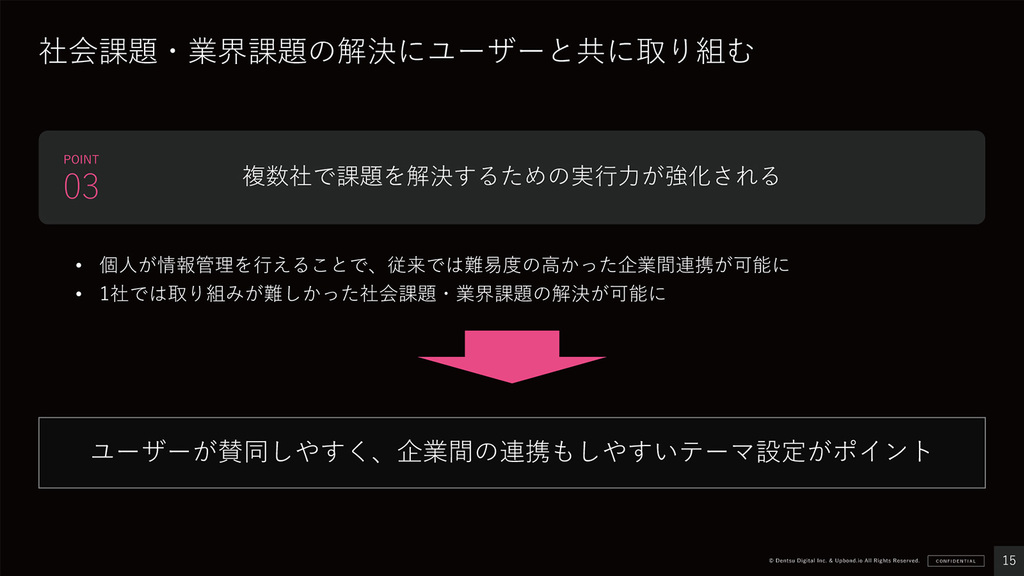

複数社で課題を解決するための実⾏⼒が強化される

水岡:個人がデータ管理をするようになると、企業間連携のハードルが低くなります。

これまでのWeb2において企業間で情報連携するには、個人からのパーミッションや企業同士のAPI連携など、非常に手間と費用がかかったのに対し、Web3では個人を媒介してA社とB社が間接的にデータのやりとりをできるようになります。ウォレット事業 「UPBOND Wallet」を展開するUPBONDとしては、特にその部分に大きな可能性を感じていますし、実際、Web3は企業同士の「共創」と非常に相性が良いと感じています。

これまでのWeb2において企業間で情報連携するには、個人からのパーミッションや企業同士のAPI連携など、非常に手間と費用がかかったのに対し、Web3では個人を媒介してA社とB社が間接的にデータのやりとりをできるようになります。ウォレット事業 「UPBOND Wallet」を展開するUPBONDとしては、特にその部分に大きな可能性を感じていますし、実際、Web3は企業同士の「共創」と非常に相性が良いと感じています。

岡田:ユーザーが賛同しやすく企業間の連携もしやすいテーマ・課題を設定することが、重要なポイントになりそうです。

Web3テクノロジーを⾃社事業へ活⽤するためのメソッド

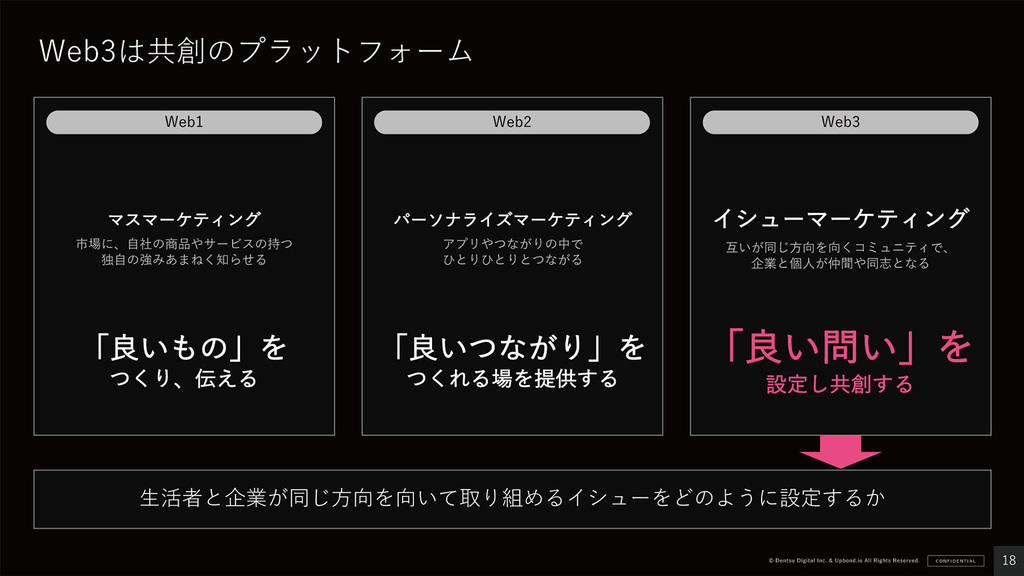

岡田:Web1の時代は、「良いもの」をつくって伝えれば売れる時代でした。

Web2は、「良いつながり」をつくれる場を提供することで、そこに人が集まりものが売れる時代です。

Web3の世界は、「良い問い」を設定し、共創する取り組みをつくることが大事になる「イシューマーケティング」の時代になると考えています。

Web2は、「良いつながり」をつくれる場を提供することで、そこに人が集まりものが売れる時代です。

Web3の世界は、「良い問い」を設定し、共創する取り組みをつくることが大事になる「イシューマーケティング」の時代になると考えています。

Web3で新規事業のPoCを行う際のポイントとは?

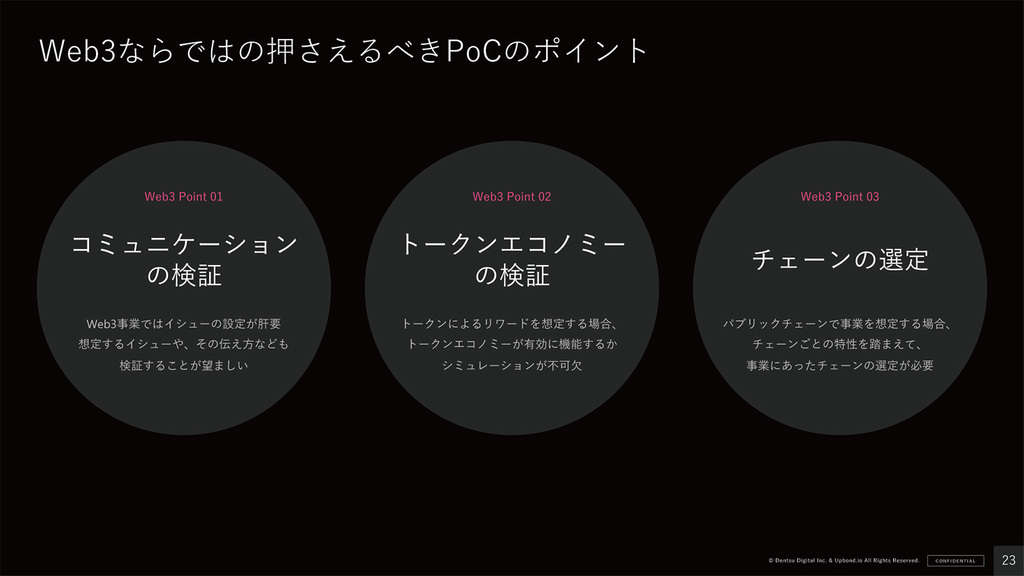

岡田:Web3の新規事業においては、PoC(実証実験)が非常に重要です。一般的なPoCのポイントである「①目的と検証内容の明確化」「②スモールスタート」「③環境の再現」に加え、Web3のPoCでは3つのポイントを押さえる必要があります。

岡田:「コミュニケーションの検証」とは、イシューやテーマが生活者に伝わって、賛同してもらえるのか、企業側が望んだ動きをしてもらえるのかを検証することです。

「トークンエコノミーの検証」とは、デジタル通貨による新しい経済圏(トークンエコノミー)によるインセンティブ設計が狙いどおりに機能するかを検証することです。報酬なき組織、報酬が機能しない組織はサステナブルにはなりません。

「チェーンの選定」は、サステナブルな組織をつくるために大事なポイントです。経済条件、システム的な条件で合致するブロックチェーンは何か、きちんと判断する必要があります。

UPBONDはWeb3のPoCの経験を豊富にお持ちです。特に注意すべきポイントはありますか?

「トークンエコノミーの検証」とは、デジタル通貨による新しい経済圏(トークンエコノミー)によるインセンティブ設計が狙いどおりに機能するかを検証することです。報酬なき組織、報酬が機能しない組織はサステナブルにはなりません。

「チェーンの選定」は、サステナブルな組織をつくるために大事なポイントです。経済条件、システム的な条件で合致するブロックチェーンは何か、きちんと判断する必要があります。

UPBONDはWeb3のPoCの経験を豊富にお持ちです。特に注意すべきポイントはありますか?

水岡:毎回一番苦労するのは、「トークンエコノミーの検証」です。生活者がインセンティブを魅力的に感じるかどうかを、重点的に確認します。

企業が生活者に提供する一番のバリューは「共感」です。そこには、企業が提示するミッション、ビジョン、バリュープロポジションに対して、生活者がどのようなインセンティブを感じるのか。そこにしっかりと向き合い、突き詰めることが、PoCを進めるに当たって何よりも大事なことだと思います。

企業が生活者に提供する一番のバリューは「共感」です。そこには、企業が提示するミッション、ビジョン、バリュープロポジションに対して、生活者がどのようなインセンティブを感じるのか。そこにしっかりと向き合い、突き詰めることが、PoCを進めるに当たって何よりも大事なことだと思います。

岡田:電通デジタルは、2022年12月にUPBONDと業務提携しました。Web3の力で社会課題やビジネス課題の解決を目指す企業に対して、カーボンニュートラルなブロックチェーンである「Polygon」を活用したPoC支援・サービス開発支援を行っています。

UPBONDのWeb3領域における豊富な知見・経験と、電通デジタルの実行力で、多くの企業の事業変革、価値創造のお手伝いをさせていただきたいと思っています。

UPBONDのWeb3領域における豊富な知見・経験と、電通デジタルの実行力で、多くの企業の事業変革、価値創造のお手伝いをさせていただきたいと思っています。

本文で取り扱った話題以外でも、下記のような疑問や課題、ニーズをお持ちであれば、お気軽にCONTACTよりお問い合わせください。

【プロフィール】

水岡 駿:株式会社 UPBOND 代表取締役社長

岡田 宣之:株式会社電通デジタル コマース部門 プロデュース部 第1グループ / グループマネージャー