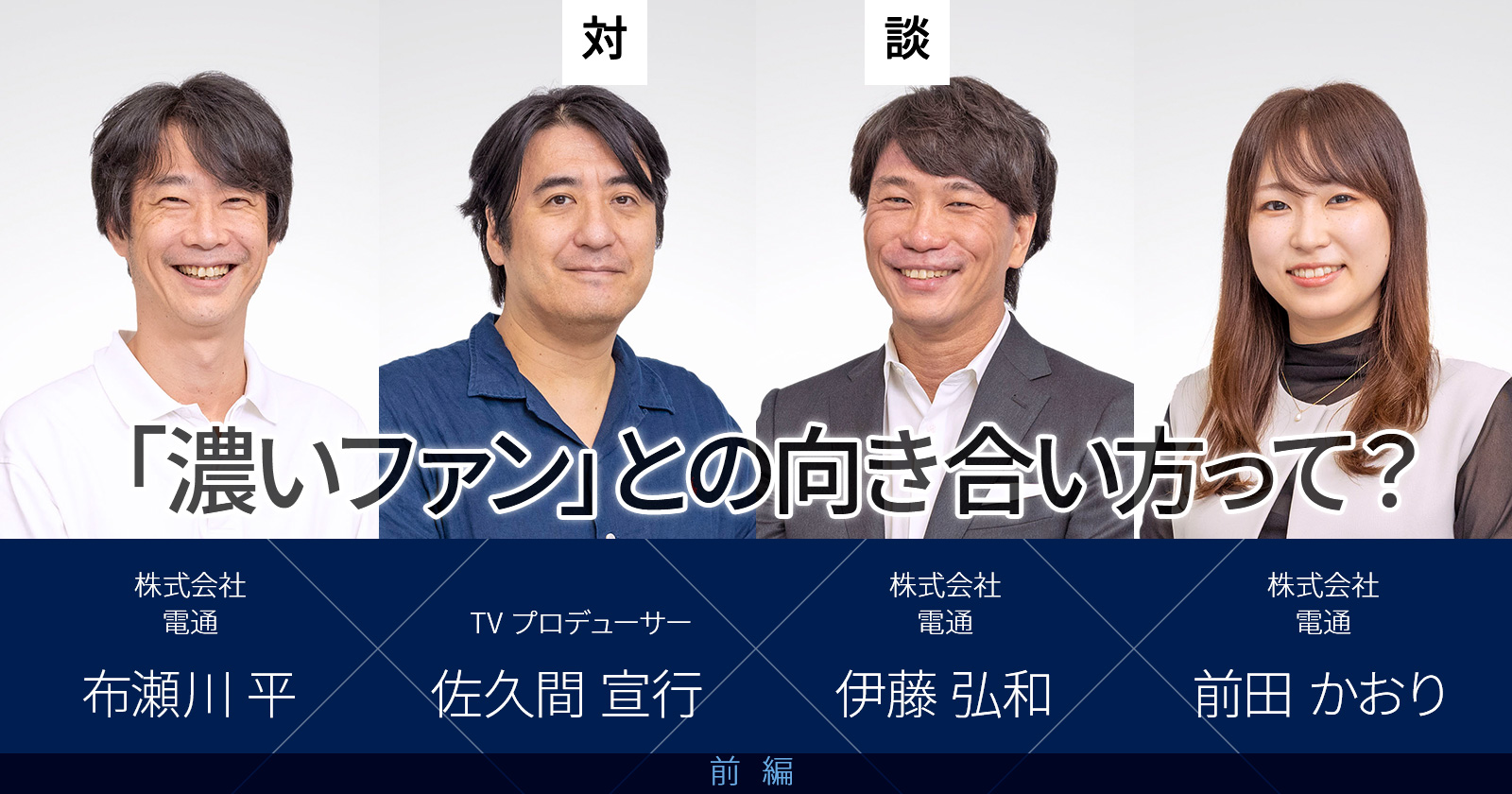

テレビプロデューサー、演出家、作家、ラジオパーソナリティーと、マルチに活躍する佐久間宣行氏。株式会社 電通では、これまで佐久間氏とともにさまざまな取り組みを行ってきました。2021年に社内横断チーム「MCx(メディア・コンテンツトランスフォーメーション)」が発足してからは、メディアやコンテンツの新しい価値を見いだし、クライアント企業と生活者にとってより良い体験を提供するために活動を広げています。

そこで今回は、「コンテンツの未来」をテーマに語り合う、佐久間氏と電通の布瀬川平氏、伊藤弘和氏、前田かおり氏の4名による座談会を実施。前後編にわたって、佐久間氏の制作スタンスや発想法に迫りながら、今後のマーケティングやビジネスのヒントを探ります。

メディアごとに自分のルールを1つ作る

伊藤:私と佐久間さんは、佐久間さんがテレビ東京の社員でいらっしゃった頃から、さまざまなお仕事を共にしてきました。その中で感じたのは、佐久間さんはヒットメーカーである上、「濃いファン」をつくるのがお得意ですよね。番組やコンテンツを制作する上で、ファンとどのように向き合っているのでしょうか。

佐久間:テレビ東京にいた頃は、ファンのことを考えて番組を作っていましたね。それは、自分が面白いと思う番組を残すには、視聴者とのコミュニケーションを濃くして、強いファンをつくる必要があると思ったからです。そこで、例えばドラマ『ウレロ☆』シリーズでは DVDの特典映像をファンと一緒に決めるなど、制作過程も視聴者に解放し、今でいうプロセスマーケティングのようなことをしていました。他にも、バラエティ番組『ゴッドタン』の場合は、 深夜で生き残れるよう濃いファンをつくりつつ、その視聴者だけに向けた企画に偏らないようにしています。あえてその人たちが嫌いそうな企画も時々打っているからこそ、15年以上続いているのだと思いますね。

このように、番組を作る時に毎回ルールを1つ作り、それだけはしっかり守ることでブランド価値を維持してきました。それ以外は、新しい視聴者を開拓するためにできることは何でもやる。テレビ東京にいた頃は、そういう制作スタンスでしたね。

でも、2021年にテレビ東京を辞めてからは、僕が作るコンテンツのレンジも広がりました。例えば、YouTubeのコンテンツを作ることもあれば、テレビ番組にMCとして出演することもある。僕のことを、ラジオのパーソナリティーだと思っている人もいるでしょう。それぞれのメディアで分断があり、それが埋まることはありません。テレビを観る人とYouTubeを観る人は違うし、視聴者が抱く期待も違います。だからこそ、そのメディアでしかできない表現を必ず1つ入れるようにしていますね。そのメディアでの自分のルールをちゃんと作る。そうやって、自分の中での指標をたくさん持たないといけないな、と思っています。

このように、番組を作る時に毎回ルールを1つ作り、それだけはしっかり守ることでブランド価値を維持してきました。それ以外は、新しい視聴者を開拓するためにできることは何でもやる。テレビ東京にいた頃は、そういう制作スタンスでしたね。

でも、2021年にテレビ東京を辞めてからは、僕が作るコンテンツのレンジも広がりました。例えば、YouTubeのコンテンツを作ることもあれば、テレビ番組にMCとして出演することもある。僕のことを、ラジオのパーソナリティーだと思っている人もいるでしょう。それぞれのメディアで分断があり、それが埋まることはありません。テレビを観る人とYouTubeを観る人は違うし、視聴者が抱く期待も違います。だからこそ、そのメディアでしかできない表現を必ず1つ入れるようにしていますね。そのメディアでの自分のルールをちゃんと作る。そうやって、自分の中での指標をたくさん持たないといけないな、と思っています。

前田:そうなんですね。てっきりクリエーターとしての太い軸があり、あらゆるメディアを使って「佐久間宣行」を発信しているのかと思っていました。

佐久間:そう思う方も多いかもしれませんね。でも、私の考え方は全く逆で、「クリエーター・佐久間がいろいろなものを仕掛けている」とならないようにしています。だから、YouTubeに挑戦するならYouTubeの勉強をして、「YouTubeでしかできないものはこれだろう」というコンテンツを差し出す。今、不安定ではありながらも、さまざまなコンテンツで一応及第点を取れていると思うのは、“メディア逆算”で作っているからだと自分では思っています。

伊藤:「ワンソース・マルチユース」(1つの素材を複数の用途で使用すること)は、もう通用しないということですよね。

佐久間:そう思います。例えば、どれだけ人気のYouTuberでも、テレビタレントとして成功している人は意外と少ないと思いませんか? YouTubeでもラジオでも、「そのメディアに本気です」「そのメディアが一番大事です」という人しか当たらないんじゃないかと思っています。だから、本来なら僕みたいに全部のメディアに進出する人は失敗するはずなんですよ(笑)。でも幅広いメディアをやっているからこそ、そのメディアでしかできないことは何か、逆算することもできます。僕のラジオ番組のファンには「佐久間さんのテレビ番組は観てないんです」という方もいますが、そういう声を聞くとラジオにしかない価値を提供できているんだなと実感します。

伊藤:先ほど「番組ファンが喜ぶ企画だけでなく、あえて嫌いそうなものも提供する」というお話がありましたよね。ファンマーケティングを考える上で面白い視点だなと思いました。やはり視聴者が好きなものを提供するだけでは、コンテンツは長続きしないのでしょうか。

佐久間:そうですね。例えば、『ゴッドタン』は、「当たり外れが多い番組」と言われたいんです。僕は、「この人にとってはハズレ、でもこっちの人にとってはアタリ」という状態をつくりたいんですよね。「みんなが好きな番組」を作っているだけでは免疫が弱くなっていくというか、突然変異のように全く新しいコンテンツが生まれづらくなるような感じで、長いスパンで続くコンテンツを生み出す力が衰えていく気がして。

テレビ制作にもグローバルの視点が必要

布瀬川:これからのテレビコンテンツについてもぜひ伺いたいのですが、テレビは今後どうなっていくと思いますか?

佐久間:さすがに景気は底を打ったと思うので、いろいろありつつもテレビはまだしっかり存在感を発揮し続ける気はします。ただ、テレビもグローバルを見据えて変わっていかないと、今の人口構成比を考えると今後一気にしぼんでいく可能性もありますよね。今、グローバルで圧倒的に強いコンテンツはアニメです。それに引っ張られて、音楽も強くなっています。そういう視点も意識した方が良さそうですよね。

布瀬川:私も電通MCxでメディアやコンテンツの新しい価値を考える機会が多いのですが、佐久間さんがおっしゃる通り、1つのコンテンツを複数のメディアで展開し、マネタイズをするのは、思った以上に難しいと感じています。同じ視聴者をそのまま横にスライドさせても成長は見込めないことが多い。「このメディアの向こう側にいるユーザーは、こういう人たちだろう。だったら、こういうコンテンツを提供した方がいいよね」とメディアの特性を踏まえてユーザーを分析されている点に共感しました。

また、クリエーターの皆さんからは、ある程度の制限やお約束がある方が、力を発揮できるという意見を伺うことがあります。「このメディアではこういうことをしてはいけない」もしくは「このメディアならこういうことができる」という制限をうまく使うことで、面白いコンテンツが生まれてくるのではないかと思います。コンテンツ制作を通じて得た知見をどうアレンジすれば、より多くの方々に伝えられるか、そこを突き詰めることでテレビの明るい未来が見えてくると考えています。テレビビジネスにおけるパートナーとして、その手法を模索していきたいですね。

また、クリエーターの皆さんからは、ある程度の制限やお約束がある方が、力を発揮できるという意見を伺うことがあります。「このメディアではこういうことをしてはいけない」もしくは「このメディアならこういうことができる」という制限をうまく使うことで、面白いコンテンツが生まれてくるのではないかと思います。コンテンツ制作を通じて得た知見をどうアレンジすれば、より多くの方々に伝えられるか、そこを突き詰めることでテレビの明るい未来が見えてくると考えています。テレビビジネスにおけるパートナーとして、その手法を模索していきたいですね。

1つのコンテンツを多メディアに展開するのではなく、適材適所のコンテンツ作りを大事にしている佐久間氏。座談会では「メディアが異なれば、ファン層も異なる」と強調し、テレビでの成功体験を他メディアでそのまま再現するのではなく、各メディアに適したコンテンツを提供すべきと語る姿が印象的でした。後編では、佐久間氏が手掛けるトークバラエティ番組『あちこちオードリー』を例に、番組作りのルール、テレビと配信イベントの関係性について語っていただきます。

電通グループでは、広告領域に留まらず、メディアとコンテンツ、マーケティングに関する幅広いソリューションを提供しています。ご興味がある方は、CONTACTからお気軽にお問い合わせください。