玄界灘に浮かぶ壱岐島は、長崎県の離島で、九州と対馬の間に位置しています。南北約17 km・東西約15 kmの大きさの壱岐島は、対馬と同様に、古くから朝鮮半島と九州とを結ぶ架け橋となってきました。そんな壱岐市は、島全体でSDGsを掲げ、全国に先駆けたチャレンジを続けています。

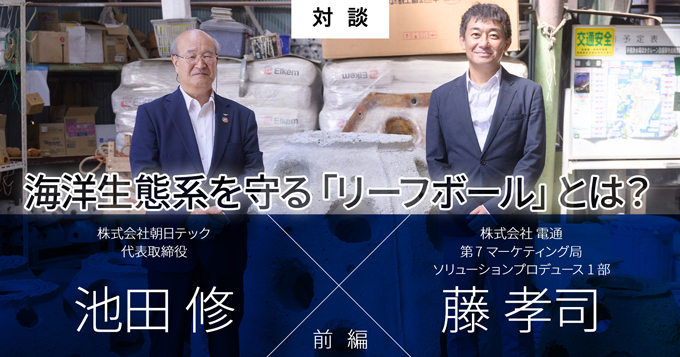

本シリーズ第2回では、壱岐市でリーフボールの実証実験や普及活動に取り組む一般社団法人「マリンハビタット壱岐」代表の田山久倫氏を取り上げましたが、壱岐市全体でSDGsの機運が高いことも、実証実験を進めるにあたって大きな追い風となっていると言えるでしょう。第3回は、そんな壱岐市の取り組みについて、壱岐市役所 SDGs未来課の課長、 篠崎道裕氏にお話を伺いました。聞き手は、株式会社 電通でカーボンニュートラルやブルーカーボンに取り組む藤孝司氏です。前後編にわたりお届けします。

「25年後の日本」といわれる島の超高齢化に立ち向かう

藤:内閣府が2018年度に制定した「SDGs未来都市」に壱岐市は選定されています。これは、SDGsの達成に向けた取り組みを積極的に進める自治体を公募し、経済・社会・環境の3側面において新たな価値を創造する提案を行った自治体を選定する制度です。そもそも壱岐は、なぜ「SDGs未来都市」の選定を受けようと考えたのでしょうか?

篠崎:これは、決して壱岐だけの問題ではなく、日本全体にとっての課題であると思うのですが、やはり一番大きいのは人口減少の問題です。壱岐市は、日本平均の25年先の水準となる「超高齢化社会」といわれており、その状況に対して、危機感を抱いたことが1つのきっかけです。人口が減っていくのは、これはもうある程度は仕方のないこととしても、ではどうすればいいのか。このままのペースでは、2023年6月末現在24,622人いる人口が、2030年には5,000人ほど減ってしまう、というかなりショッキングな試算もあります。壱岐市は元々4つの町が合併してできた自治体ですが、そのうちの1つが無くなってしまうくらいのインパクトなのです。そんな中では、とにかく主体的に壱岐の未来に関わる人を増やしていき、人口が減少する中でもなお生き残り続けられる状態にしなければならない。そんな中で、SDGsに本格的に取り組もう、という動きが起こりました。

藤:おっしゃるように、人口減少は、日本の地方であればどこでも課題となっているテーマです。その中で、壱岐特有の課題もあったのでしょうか?

篠崎:壱岐島には、大学などの高等教育機関がありません。ですから、高校を卒業したら、ほとんどの人が島を出てしまいます。9割以上の高校生が、卒業と同時に島から出て行って、そのまま戻ってこない、ということが常態化していました。そうなると、若い世代や子育て世代が完全に空洞化してしまいます。実は、壱岐は出生率はそれほど低くないものの、島の人口自体が少ないため、若い世代の減少傾向は止まりません。昔は壱岐も農業が盛んで、それぞれの家が農地を持っていたので、長男は一度島を出ても、そのあと戻ってきて農地を引き継いでいく、ということもあったのですが、今はそれもレアケースで、島から出た先でそのまま就職し生活することがほとんどです。このような状況で人口減少を止めるということはなかなか難しいことですが、交流人口や関係人口を増やし、人の流れを生み出しながら対応していきたい、と考えています。

スマート農業・市民との対話・環境教育を3つの軸に

藤:「SDGs未来都市」に選定されてから、具体的にどのような取り組みを進めていますか?

篠崎:この選定を受ける段階で、白川博一市長が発したメッセージは、「SDGsの原則が『誰一人取り残さない』というのであれば、離島も取り残されるべきではない」という強い思いでした。そして「SDGs未来都市」初年度の2018年、離島としては唯一選定を受けました。

「SDGs未来都市」に選定されたことで、今私が所属している「SDGs未来課」という専門部署も創設されました。選定当初は、そもそもSDGsの認知が低い状況でしたので、まずは認知を高めるということが課の大きなミッションでした。もちろん、「SDGs未来都市」に選定されたからと言って、すぐに何かが大きく変わったわけではありません。まずは市民に対してSDGsの認知をしっかり広げていって、理解を促進していく、というところからのスタートでした。

そこから、さまざまな取り組みへと広げていきました。1つの軸はスマート農業への取り組みです。壱岐は農業が重要な産業の軸となっているのですが、やはり農家の高齢化は課題です。そこで、IoTやAIを活用して、高齢者でも農業を継続しやすくしたり、「これから農業を始めたい」という若い人でもスタートのハードルを低くしてチャレンジしやすくしたりしています。いかに省力化し、労働量を減らしながら収穫量を高めることができるかという課題を意識して取り組みを推進しています。それと合わせて、生産だけでなく、島全体で6次産業化の取り組みも進めています。さまざまな先端技術を取り入れながら、加工業に力を入れ、地域の産品を売り出しています。中には、高校生のアイデアを取り入れた商品開発なども行っており、若い人のアイデアを積極的に具現化しています。

「SDGs未来都市」に選定されたことで、今私が所属している「SDGs未来課」という専門部署も創設されました。選定当初は、そもそもSDGsの認知が低い状況でしたので、まずは認知を高めるということが課の大きなミッションでした。もちろん、「SDGs未来都市」に選定されたからと言って、すぐに何かが大きく変わったわけではありません。まずは市民に対してSDGsの認知をしっかり広げていって、理解を促進していく、というところからのスタートでした。

そこから、さまざまな取り組みへと広げていきました。1つの軸はスマート農業への取り組みです。壱岐は農業が重要な産業の軸となっているのですが、やはり農家の高齢化は課題です。そこで、IoTやAIを活用して、高齢者でも農業を継続しやすくしたり、「これから農業を始めたい」という若い人でもスタートのハードルを低くしてチャレンジしやすくしたりしています。いかに省力化し、労働量を減らしながら収穫量を高めることができるかという課題を意識して取り組みを推進しています。それと合わせて、生産だけでなく、島全体で6次産業化の取り組みも進めています。さまざまな先端技術を取り入れながら、加工業に力を入れ、地域の産品を売り出しています。中には、高校生のアイデアを取り入れた商品開発なども行っており、若い人のアイデアを積極的に具現化しています。

2つ目は、年に3~4回の「市民対話会」を実施し、とにかく市民との直接的な対話を重視しています。市民の声をしっかり聴いて、それを政策に生かしていく。同時に、市としての考え方や、SDGsについての説明も行い、お互いの目指す方向を1つにしていくような場を数多く設けています。

3つ目が環境教育の推進です。もともとは中学生向けに環境教育プログラムを実施していましたが、今では小学生から高校生まで、対象を広げています。環境問題について、何より教育が重要だという考えは「SDGs未来都市」に選定される前から持っていました。2009年から、「壱岐市地球温暖化防止対策協議会」を設置しており、地球温暖化対策として、市民、事業者、行政等が連携・協働して具体的な取り組みを進めています。その中で環境教育に注力してきたのです。

教育のプログラムにもいろいろと工夫を凝らしています。例えば、中学生向けのプログラムでは、子どもたちが環境問題について親に聞く、というような仕掛けにしています。いわゆるナッジという、行動科学に基づき、さまざまなきっかけで人々の意思決定に影響を与え、行動変容を促す手法の考え方にのっとっているのですが、子どもから問いかけられれば、親は真剣に考え、答えようとしてくれる。その過程で、親世代も自然と意識や行動が変わっていく。そんなやり方を採用しています。

3つ目が環境教育の推進です。もともとは中学生向けに環境教育プログラムを実施していましたが、今では小学生から高校生まで、対象を広げています。環境問題について、何より教育が重要だという考えは「SDGs未来都市」に選定される前から持っていました。2009年から、「壱岐市地球温暖化防止対策協議会」を設置しており、地球温暖化対策として、市民、事業者、行政等が連携・協働して具体的な取り組みを進めています。その中で環境教育に注力してきたのです。

教育のプログラムにもいろいろと工夫を凝らしています。例えば、中学生向けのプログラムでは、子どもたちが環境問題について親に聞く、というような仕掛けにしています。いわゆるナッジという、行動科学に基づき、さまざまなきっかけで人々の意思決定に影響を与え、行動変容を促す手法の考え方にのっとっているのですが、子どもから問いかけられれば、親は真剣に考え、答えようとしてくれる。その過程で、親世代も自然と意識や行動が変わっていく。そんなやり方を採用しています。

日本の自治体として初の「気候非常事態宣言」

藤:子どもを起点に、大人の意識や行動を変えていくというやり方は面白いですね。大人たちに直接メッセージを発信してもなかなか効果が見えてこないというケースも多いですから、とても斬新な取り組みだと思いました。さらに壱岐市は、日本の自治体として初めて「気候非常事態宣言」を出すなど、非常に先進的な取り組みをしているなという印象です。この宣言については、どのような理由で発することになったのでしょうか?

篠崎:おっしゃる通り、2019年9月の市議会定例会において「気候非常事態宣言」が可決承認され、全国に先駆けて宣言を発することになりました。これには、やはり気候変動が世界規模で重要な課題となっていることが背景にあります。壱岐でも、温暖化に伴う気象災害を多く受けていますし、漁業においても、漁獲量が目に見えて年々減っているという状況です。漁業関係者の話では、やはり温暖化の影響で海水温が上昇し、海の状況が大きく変わって魚のすみかとなる藻場が大きく減少してしまっているそうです。農業においても、雨が必要な時に降らなくなってしまい、干ばつのような状況になって農作物への被害が発生しています。第一次産業が盛んな壱岐にとって、まさに危機的な状況であると認識しています。

また、「SDGs未来都市」に選定されたことで、さまざまな企業や団体とつながりができたことも大きなきっかけとなりました。それらの企業などからの勧めもあり、宣言につながった面もあります。

また、「SDGs未来都市」に選定されたことで、さまざまな企業や団体とつながりができたことも大きなきっかけとなりました。それらの企業などからの勧めもあり、宣言につながった面もあります。

前編では、人口減少や高齢化、気候変動といった社会課題に早くから向き合い、SDGsに積極的に取り組んできた壱岐市の施策についてお話を伺いました。後編では、サステナブルな取り組みを推進するための外部との連携や壱岐市がこれから目指す姿を語っていただきます。

自治体だけではなく、企業にも社会課題を解決する取り組みが求められる昨今。SDGsに関するアクションを起こしたいという方や、興味はあるが何をしたらいいか分からないというお悩みを抱えている方は、ぜひCONTACTよりお問い合わせください。