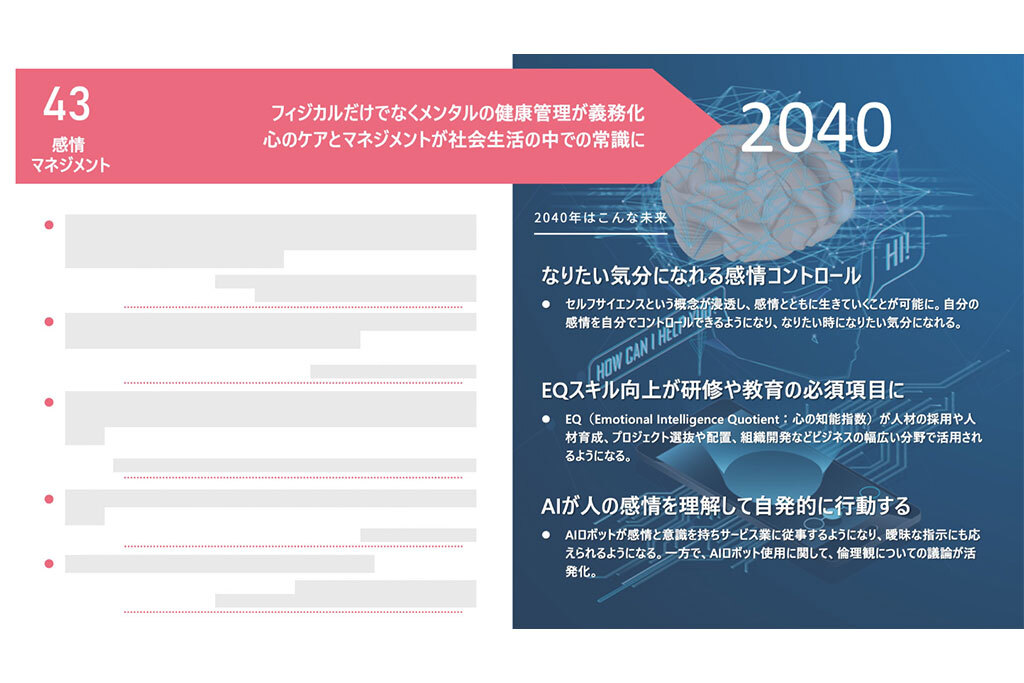

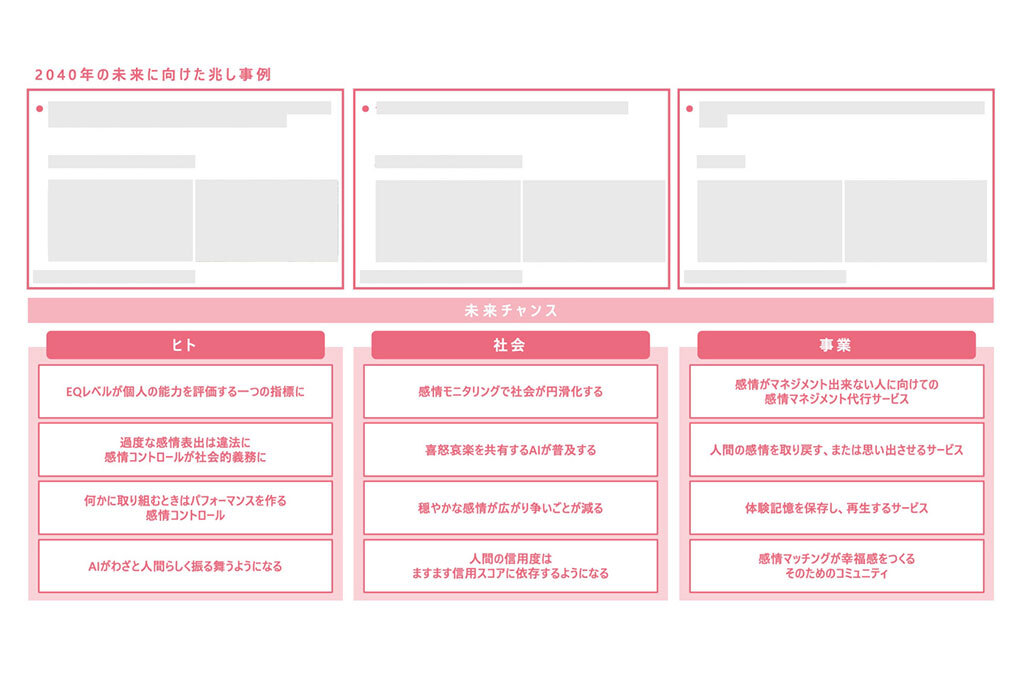

先の見通しがつきにくい時代、中長期の未来に向けた事業戦略を打ち出すためには、人や社会がこれからどのように変化していくのか読み解いていくことが必要です。国内電通グループの横断組織「未来事業創研」では、2023年12月、2040年の社会実態を予測し、顧客企業の未来に向けた事業創造を支援する「電通 未来ファインダー100」を開発、提供を開始しました。「電通 未来ファインダー100」は、どういった背景から生まれ、企業のどのような悩みに応えるのでしょうか? 未来事業創研ファウンダーである、株式会社 電通の吉田健太郎氏に伺いました。前後編の2回に分けてお届けします。

価値軸が変化する時代、未来に関する困り事に応える組織を

Q. 2023年12月に、未来事業創研から「電通 未来ファインダー100」が提供開始されました。より良い未来を構想するためのヒントをまとめているということですが、どのようなツールなのでしょうか?

Q.そもそも未来事業創研とはどういった組織なのか、設立背景とともに教えてください。

未来事業創研の設立背景としては、主に2つの理由が挙げられます。1つは、世の中の変化に沿った組織をつくろうと思ったこと。私たちはいつも「GDP(国内総生産)からGDW(Gross Domestic Well-being:国内総充実)」という話をするのですが、これまで社会や企業で重視されてきた価値軸が変化していくタイミングが、まさに今だと思っています。本来、企業は株主に対して「株価を上昇させるために、こういうふうに売り上げを伸ばします」と表明しなければいけませんが、現在の日本では人口が目に見えて減っていて、ものを多く売るといった経済指標の目標だけでは限界がきてしまいます。加えて、SDGsの視点も大切な要素です。たくさんのものを作るには、それだけたくさんの材料やエネルギーを消費する必要がありますし、それに伴って多くの廃棄物が出ます。大量生産し、ただ売り上げを上げることだけが企業の価値ではない時代になってきました。

しかし、企業は、それは分かっているものの、今までの成長ベクトル上でビジネスをしていくというふうに株主にコミットしてしまっているので、簡単に方向転換はできません。未来は変わっていく中、今までと同じことをやっていてはいけないという危機感はあるけど、どうしたらいいか分からない……そのような課題を持つ企業が増えてきている状況を受け、これまで電通グループ内にあった未来の事業創造やサービス開発に携わる組織や人材を結集し、新たに専門組織をつくりました。企業から見ても「未来のことで困ったら電通に相談だ」と分かりやすいですし、さまざまな領域の専門家が持つノウハウを有機的に統合・活用できたことで、あらゆる企業の未来価値創造に貢献できるような組織だと思っています。

次世代が未来を待ち遠しいと思える社会を実現するために

Q. 世の中のニーズに応えていこうということで、未来事業創研を設立されたんですね。もう1つの理由というのは?

Q. 確かに、今の子どもからすれば、「昭和って楽しそうだよね」と言いたくなるかもしれませんね。

Q. 次世代が未来に期待できるような社会を実現するには、課題から始めるのではなく、人々がワクワクするような未来を描いていくことが重要になるのですね。

作りたいもののビジョンが先にあって「手段としてテクノロジーを使おう」と考える企業と、「課題が先にあって、目先の効率性のためにテクノロジーを使おう」と考える会社では、アウトプットが180度変わると思います。そういうバックキャスティングの思考が、「電通 未来ファインダー100」の背景にもあるのです。

「テクノロジーの進化はある程度予測できるけれど、それによって社会がどう変化していくかは予測しきれない」と、吉田氏は話します。未来事業創研は、信頼できる情報ソースから2040年に向けた予測情報を広く収集し、あえてそこにアプローチしようとしています。後編では、「電通 未来ファインダー100」の活用方法や今後の展望などについて詳しく話を聞きます。

未来事業創研では、「電通 未来ファインダー100」をはじめ、顧客企業の事業創造・変革の実現を支援しています。自社の中長期的な事業戦略にお悩みの方や、企業の“未来価値”にアプローチする本ツールに興味をお持ちの方は、CONTACTよりお問い合わせください。

※1 株式会社 電通、株式会社 電通東日本、株式会社 電通西日本、株式会社電通デジタル、株式会社電通コンサルティング、株式会社電通総研、株式会社 電通マクロミルインサイト