国内電通グループ6社(株式会社 電通、株式会社 電通東日本、株式会社電通デジタル、株式会社電通コンサルティング、株式会社電通総研、株式会社 電通マクロミルインサイト)が提供する「電通未来曼荼羅2024(以下、未来曼荼羅2024)」は、2030年までに起こり得るトレンドをまとめ、未来起点の経営戦略立案や新規事業、サービス開発に活用できる中期未来予測ツールです。有識者や専門家が「人口・世帯」「社会・経済」「科学・技術」「まち・自然」の4カテゴリーにわたるトレンドを網羅的に分類し、72のトレンドテーマを設定しています。

この「未来曼荼羅2024」を核に、未来の消費者ニーズや市場の動向を予測し、2030年に向けた新規事業構想を体験するワークショップが開催されました。記事前編では「電通未来曼荼羅による新規事業構想体験ワークショップ」レポートを、後編では「未来曼荼羅2024」の編集メンバーで、ワークショップのファシリテーターも務めた電通コンサルティング 加形拓也氏と、電通デジタル 高橋朱実氏のインタビューをお届けします。

2030年までに起こり得る、72の未来トレンドテーマを設定

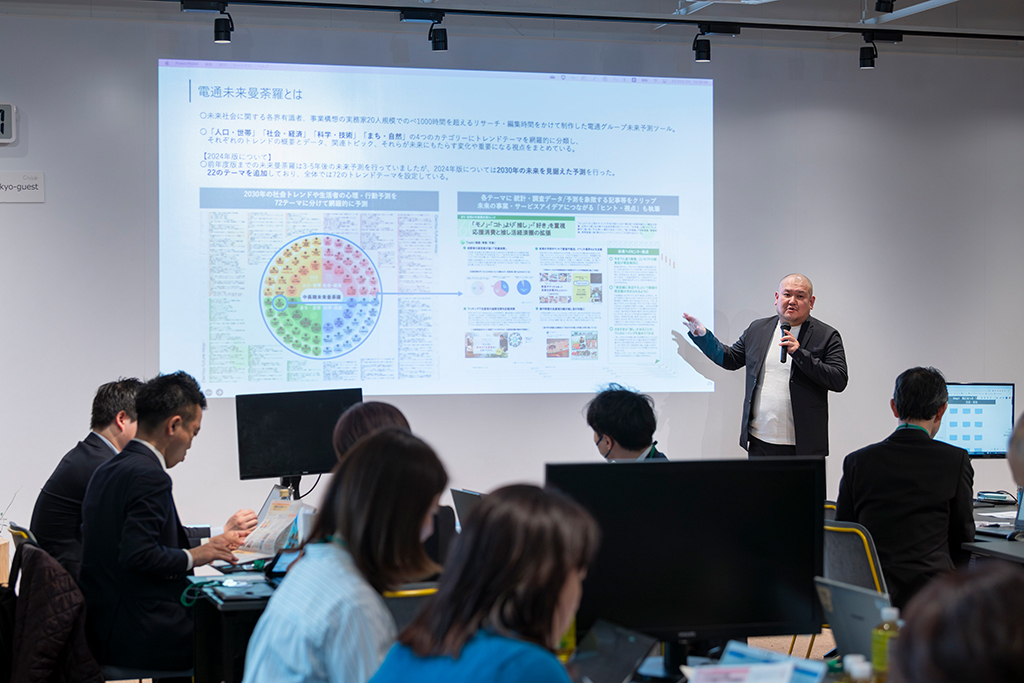

2024年3月、国内電通グループ6社は「未来曼荼羅2024」の提供を開始しました。「未来曼荼羅」は、未来社会に関する各界有識者、事業構想の実務家約30名が延べ1,000時間を超えるリサーチ・編集時間をかけて制作した未来予測ツールです。2024年度版では、時代の変化に合わせて2023年度版から22のテーマを刷新。「多死社会、死生観も関連ビジネスも変わる」、「時間資源の貨幣化によるシン経済圏」など新たなトレンドテーマを盛り込み、各テーマについてデータ、トピック、未来へのヒント・視点を提示しました。

「未来曼荼羅2024」の提供開始に伴い、3月25日には国内電通グループ6社共催によるワークショップが開催されました。参加したのは、「既存商品・ビジネスを超える新しいアイデアを創り出したい」、「効果的な事業開発の進め方を模索したい」といった新規事業・サービス開発に課題を抱える企業の方や、電通グループとの連携・提携を検討する企業の方など、さまざまな業界から応募し抽選で選ばれた約30名。同ツールを活用し、新規事業開発プログラムの一部を実際に体験しました。

VUCA時代の潜在課題を発見する“探索”プロセス

ワークショップの前半では、「未来曼荼羅」編集長を務める電通コンサルティングの加形拓也氏が、同ツールの意義を次のように解説しました。

「不確実性が高いVUCA時代に突入し、これからどこに向かうべきか、どのような事業を創出すべきか、お悩みの企業も多いと思います。重要なのは、業界の課題をいきなり特定するのではなく、その前段として『そもそも未来の社会はどう変わっていくのか』、『未来の生活者にはどんな課題が生まれるのか』という“探索”を行うこと。『未来曼荼羅』は、こうした探索のプロセスにおいて重要な役割を果たすツールです」

その際、大事なのは「自社の事業領域にとらわれずに未来を探索し、仮説を立てること」だと続ける加形氏は、大手食品メーカーの新規事業開発プロジェクトで10年後のビジネスを構想した際に各事業会社の関連領域に限らずマクロな視点で未来予測を共有したと、支援事例を紹介しました。

「まず、刺激剤として『未来曼荼羅』を使い、『未来の社会はこう変わるのではないか』という考えをプロジェクトメンバーそれぞれが持ち寄りました。その上で『未来がこう変わるなら、もしかしたらこんなことが起きるかも』という仮説を約150案考え、深掘りしたい領域について電通グループがリサーチすることに。さらに仮説を、イラストを交えてまとめ、未来のライフスタイルに関するイメージを共有していきました。ここまで進むと、プロジェクトの後半では一気にアイデアが爆発します。『世の中がこう変わるなら、うちの会社はこんなことができるよね』と議論を進め、事業・サービスのアイデアを考えていきました」

「2030年の新築マンション」を生活者視点で考える

ワークショップの後半では、電通デジタルの高橋朱実氏の進行の下、参加者が6グループに分かれてグループワークを開始。未来に起こり得る生活者の変化について議論し、事業化に向けたアイデアを考えました。

仮想クライアントは、東京に本拠地を置く総合不動産デベロッパー。新規事業開発テーマは、「2030年前半入居予定の新築マンションの住まいアイデア開発」です。開発するのは、つくばエクスプレス沿線駅で都心から30分以内の立地。ここに高価格帯のマンションを企画するとしたらどのような付加価値を付けるといいのか、住戸や共用部など2030年にあるべきwell-beingな住まい像をディスカッションしていきました。

グループワークでは、各チームに「未来曼荼羅2024」から抜粋した5つのトレンドテーマが配られ、その中から気になる要素やキーワードを3つピックアップ。「ロボットの代替」、「健康が個人の満足度向上」、「サステナビリティから、リジェネレーションへ」など、思い思いのワードを選び、その理由を語り合いました。

次のステップでは、選んだ要素やキーワードに基づき、生活者の行動や価値観が今とどう変わっているか、生活者視点で考えていきます。例えば「ロボットの代替」を選んだ方からは「ロボットによってタイパが向上したら、余った時間をより豊かに過ごしたいと考える人が増えるのではないか」、「健康管理をロボットに任せたいという需要が高まるのでは」という意見が飛び出しました。

最後のステップでは、ここまでの議論に基づき、あるべき住まいのアイデア、その提供価値についてディスカッションを進めていきました。あるグループでは、「ロボットの代替」、「健康が個人の満足度向上」というキーワードから、「ロボット診断で体調管理ができれば、生活しているだけで健康になり、病人が少ないマンションになるのではないか」、「未病の段階でかかれる病院がマンション内にあると、健康増進につながるはず」、「その結果、家族と長く豊かに過ごせるという価値を提供できる」といったアイデアが。他にも「あえて不便な体験を提供し、子どものサバイバル能力を高めるマンション」、「共用部分を森林化し、CO2削減を実現するリジェネレーションマンション」といったユニークなアイデアが飛び出すなど活発に意見が交わされ、グループワークでまとまったアイデアは各チームのファシリテーターによって発表されました。

発表の後は、実際の新規事業開発において、その後どのようにアイデアを具体的な事業に落とし込んでいくのか、開発の流れが説明されワークショップは終了。

後日の参加者アンケートでは、「『未来曼荼羅』を見て、自分の中でモヤモヤと考えていたことが明確になり、ワークショップを通じて未来の生活者の解像度が上がり、焦点が合うような驚きがありました」、「いつものビジネスとは頭の使い方が違った。この視点で自社の課題を振り返ったら、どういったものが見えるか試してみたいです」などの声が寄せられ、参加者それぞれが日々の業務に還元できる、大きな手応えを感じたようです。

未来の生活者視点で事業を考えるワークショップは、参加者の自社領域にはない考え方に触れられる機会となり、大きな刺激となるでしょう。後編では、「未来曼荼羅」をさらに深掘りし、2024年度版の注目テーマや、今回のワークショップの狙いについてのインタビューをお届けします。

今回のようなワークショップに限らず、「未来曼荼羅」チームでは個別の相談も受け付けています。新規事業開発にお悩みの企業の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。