この記事では、株式会社電通プロモーションプラス(旧社名:株式会社電通テック)で活躍するクリエーターがプロモーション領域で培ってきた知見やノウハウに基づいた情報をお届けします。

デジタルシフトが加速する中、企業はデータ活用や新しいプロモーション手法を取り入れていますが、そこにクリエーティブの力を掛け合わせることで、企業やブランドの価値を高め、売り上げや事業そのものを後押しする結果が生まれます。今回は、電通プロモーションプラスのクリエーティブディレクターである菊池雄也氏が、具体的なクリエーティブアイデアの発想方法、未来から逆算する発想術を、事例と共にご紹介します。

クリエーティブに今、求められていること ~予測不能な時代の中で~

チャンスではなく、チョイスが、人間の運命を決める。 バルタサル・グラシアン

クライアントのクリエーティブ・リテラシーは上がっている

私が十数年のキャリアの中で、クライアントと対峙しながら肌で感じている変化は、クライアントのクリエーティブ・リテラシーの向上です。クライアント自身が、過去の実績値を持ち、顧客データ分析もしていて、たくさんの事例も見ている。そしてクリエーティブにも結果を求めてくる。「いいものを作ればそれでいい」という態度は通用せず、なぜこのクリエーティブがいいのかを納得させるロジックも必要となるので、クリエーターにとってはなかなかに厳しい時代とも言えます。

いろいろなデータはある。さまざまな成功事例も知っている。メディアもツールもたくさんある。つまり、ありとあらゆる選択肢が溢れている状況が、今です。だからクライアントは困るのです。「何を選んだらいい?」「どんな表現で伝えればいい?」と。膨大な「知識」はあっても、多すぎて使えない&選べない。そこで私たちクリエーターの「知恵」が必要となります。

「意味のイノベーション」を提唱するミラノ工科大学のロベルト・ベルガンティ教授も次のように語っています。「アイデアに溢れたこの世界では、技術とソリューションにはどんどんアクセス可能になったため、最近の企業は問題解決にはそう困っていない。しかしそのことによって、クリエーティブな問題解決だけでは独自色や競争優位性を生み出せなくなった。最近の企業に不足しているものは、この大量のアイデアに意味付けする能力である。理解しがたい世界の中で、人々に新たなビジョンや解釈を提案することである」と。

今回のテーマである「クリエーティブで生活者を動かす」ために大切なこと。それは、人々がワクワクと共感し、自分もぜひ参加したい!と思えるような「未来」の提案だと、私は考えています。

クリエーターが、企業の進むべき「未来」を描く

君は自由だ。選びたまえ。つまり創りたまえ。 ジャン゠ポール・サルトル

過去の経験値はたまった。さまざまなデータもそろった。……で、どうする?

私が見てきた優れたクリエーターに共通する能力は、表現の力ではなく、課題を的確に捉える力です。どんなに複雑な状況でも「つまり、課題は〇〇ですよね」とピンポイントでぐっと捉えて、ぱっと一言で表現できる。本質を見抜き、表出する力。精神科医が患者の悩みを掘り起こし自覚させることで治療を行う方法にも重なります。逆に課題を読み違えたり、捉え損ねたりすれば、その先に何を考えても無意味です。まずは課題を捉える。場合によっては再定義する。そして共有する。それが最初の出発点です。

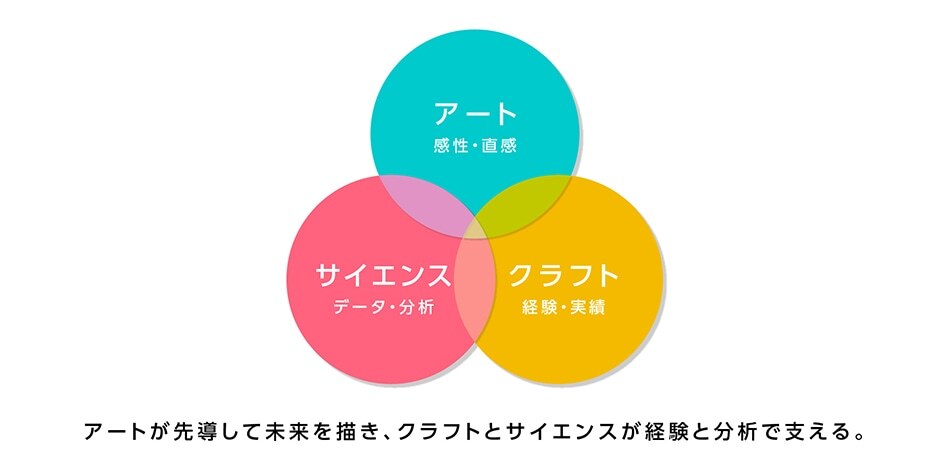

そして、その出発点から想像力と創造性で「未来」を提示するのがクリエーティブの役割です。クリエーターがなぜ未来を描く担い手なのか?それを説明するには、山口周氏が紹介して有名になった「アート・クラフト・サイエンス」という概念を持ち込むと理解しやすいでしょう。組織編制や意思決定をする上で、「アート=感性・直感」、「クラフト=経験・実績」、「サイエンス=データ・分析」の3つのバランスが取れた状況が理想的です。しかし現在、多くの企業は「クラフト」と「サイエンス」に偏重して「アート」の地位は相対的に低く、バランスを失っています。優れた意思決定には「論理と直感」、「理性と感性」の両方が大事ですが、どうしても経験や数字など説明力の高い方に権力が偏るのは、必然の傾向とも言えます(悲しいかな)。

ポイントは、その虐げられている「アート」こそが、未来を描く担い手であるということ。「クラフト」では、過去の経験則の延長にある未来しか描けない。そして「サイエンス」の分析的な情報処理スキルが浸透するほどに、誰がやっても同じ結果になる「正解のコモディティ化」に陥り、差異が示せない。だから「アート=クリエーター」がその想像力と創造性で、未来のビジョンを描く担い手となるわけです。山口氏も「アートが先導して、クラフトとサイエンスが脇を固める」ことが理想的であると言っていて、これは私の実感とも近いものです。

広告の現場では、社内にアート部門を有する会社は少ないためアウトソーシングします。そこに、私たちクリエーターの存在価値があります。アート・クラフト・サイエンスの三角形のリバランスを、広告会社を入れて形成する。この時、大切なのは、デザインやコピーなどを担う「制作者」としてではなく、「アート=感性を担う存在」としてポジショニングすること。「業者」ではなく「パートナー」として認めてもらうことが重要です。

「アート=クリエーター」が、ワクワクするような未来のビジョンを提示して、クライアントと共有する。そしてその未来を実現するためのアイデアやデザインを創造する。その「確からしさ」を「サイエンス」と「クラフト」が、データや過去の経験値で裏付けする。これがバランスの取れた理想的な形です。予測不能な時代の中で、いかにクリエーターの感性と美意識によって目指すべき未来を想像し、創造するか。そこにはもちろん直感を支える審美眼や、炎上させない倫理観も必要です。企業の課題解決のために、クリエーティブをアウトプットの担当者ではなく、進むべき未来を描く担い手として積極的に起用する場面がもっと増えれば、今の閉塞感のある社会に、よりユニークな活路が見いだせると私は信じています。

アイデアは、未来からの「逆算」でつくる

デザインとは、まだ形を持たぬものに形を与えるということ。

つまり、未来に形を与えるということだ。 ビャルケ・インゲルス

「いいアイデア」をつくるには、まず「いい未来」からつくる

ビジョン、コンセプト、ゴールなど、クライアントによって呼び方はさまざまですが、課題を解決するアイデアと同時に、進むべき未来を示す「ステートメント」を求められる機会が増えてきました。このステートメントに意志や思いを、熱量を込めて刻むと、スタッフ全員の共通目標になり、迷ったときに立ち戻る原点になり、統合プランニングの柱になり、みんなで進むべき未来になる。2021年夏の世界的イベントの仕事では「開会式はスタートであると同時にゴールでもある」という私自身の思いをつづったステートメントが、そのまま60秒のTVCMになりました。

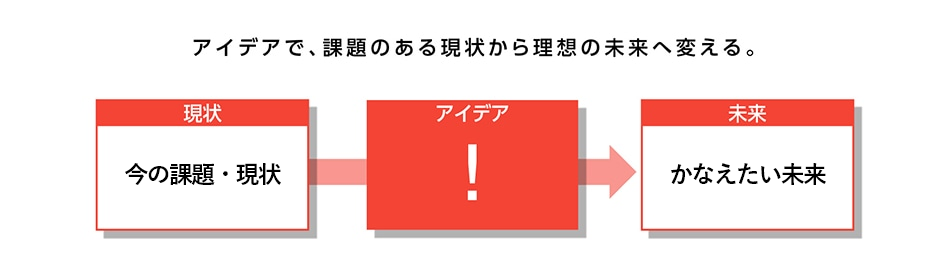

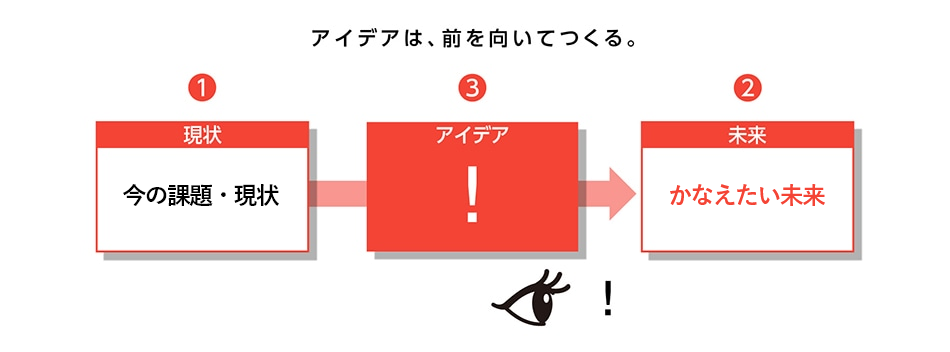

「いい未来=ビジョン」を描くことは、指針としての価値だけでなく、成果を生み出すアイデアをつくるためにも必要不可欠なものです。まずアイデアとは「現状の課題から理想の未来をつくる」こと。ほとんどのアイデアは以下のようなシンプルな図に落とし込めます。そしてアイデアを考えるとき、最も大切なことは「考える順番」です。

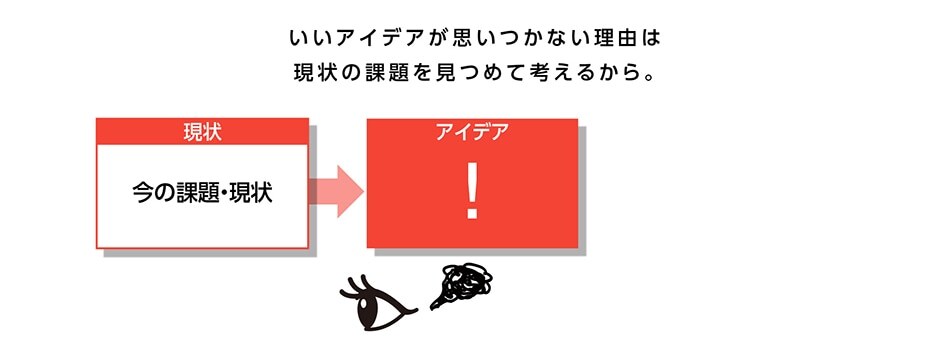

「いいアイデアが出ません……」という後輩たちにアドバイスしているうちに、ある共通の構造が見えてきました。それは「現状の課題を見てアイデアを考えている」ということ。この視点で物事を考えると、どうしても目先の課題を解決する「ボトルネックの解消」のようなアイデアしか生まれません。「現状の課題を見ながら考えてしまう」ことこそに問題がありました。

アイデアを考えるときに大切なのは順番です。【課題】→【アイデア】→【未来】の順番で考えてはダメで、【課題】の次に考えるべきは【未来】です。

かなえたい未来を見据えてアイデアを考える。つまり「アイデアは前を向いてつくる」。視線が未来を向くことで、まさに「前向き=ポジティブ」なアイデアが生まれる。その未来を実現するために何をすべきか?と、アイデアを考える姿勢に、動機や使命感が生まれる。これはとてもシンプルな話ですが、非常に大切なことで、意外とできていないことが多いのです。

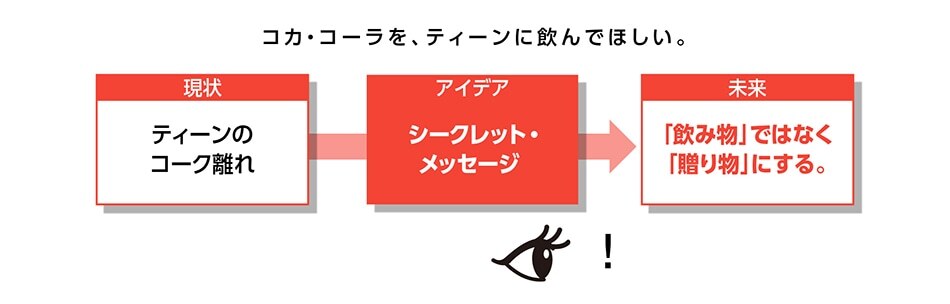

この順番が大切であると思い至ったのには、私が「シークレット・メッセージ」という企画を思い付いたときの体験があります。飲み物と同じ色のペンでボトルに文字などを書けば、飲み干したときに秘密のメッセージが現れるという企画です。

このアイデアはまず「コカ・コーラを“飲み物”ではなく“贈り物”にする」という視点で考え始めました。「贈り物にする未来」を先に想定して、そうするためにはどんな方法があるか?と考えたら、思い付いたのです。アイデアの前に、こうしたい未来、が先にあった。

「魅力的な贈り物にする」という視点が、商品の「ユニークな特性=色」と結びついて、このアイデアが生まれました。この企画は「第1回販促会議賞」(現「販促会議 企画コンペティション」)でグランプリを獲得。業界内でも話題になり、多くの引き合いをいただきました。そして誕生日や卒業式にこの秘密のメッセージで思いを伝える若者たちの姿を見て、本当に「生活者を動かすアイデア」になれたと実感することができました。

私がアイデアを考える上で大切にしていることは、「常識の見え方を変える」「予定調和を壊す」「スルーできない事件をつくる」こと。言葉でもアイデアでも、思わず目や意識が留まるような「ひっかかり」をどう生み出すか。いつも、虎視眈々と狙っています。

課題の抽象度を上げて、視座を上げる

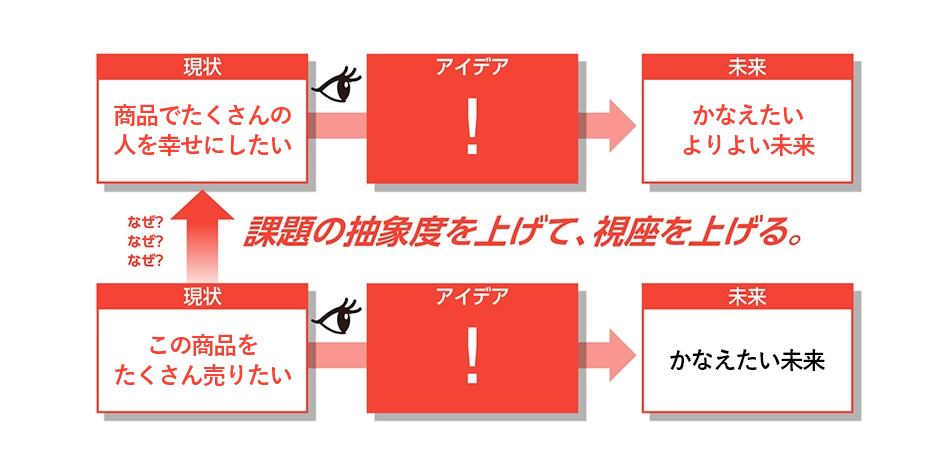

クリエーティブディレクションを行う際に、もう1つ意識していることは「課題の抽象度を上げて、視座を上げる」ということ。つまり、仕事自体に特別な意味付けをする、ということです。

例えば「この商品をたくさん売りたい」という課題から考えると、「どう売るか」という即物的な未来しか描けません。でもそこに、「なぜ売りたいのか?」「売ることで生活者に何をもたらすのか?」といった問いを投げかけて、課題の抽象度を上げていくと、より普遍的な目的や意義を見いだすことができます。そして、この仕事に対するスタッフとクライアントの視座を高めることができる。世界を変えるような特別な仕事をわれわれはしているんだ、と。

クリエーティブディレクションの「ディレクション」とは、言葉の通り「方向付ける」ことです。かなえたい未来を描く。そして課題の抽象度を上げて、スタッフの視座を上げる。この方向に進むんだと納得させ、共感させ、モチベートする。だから描く未来は、ちょっと斜め上の方角になり、それを「North Star(北極星)」と呼ぶこともできます。

こうした「言葉を使って想像上の現実を生み出す能力」、そして「そのフィクションを共有できる能力」こそ、私たちホモ・サピエンスだけが持つ特別な能力であるようです。まさにクリエーティブディレクションとは、想像上の未来を生み出し、それを共有して人を動かすこと。そういう意味で、クリエーティブはホモ・サピエンスの本能に根差した職業なのかもしれません。

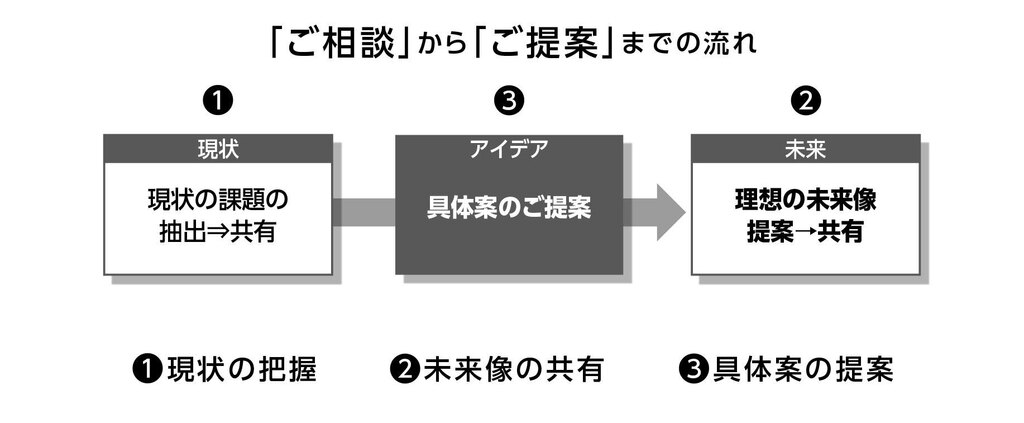

電通プロモーションプラスの「ご相談」から「ご提案」までの流れ

電通プロモーションプラスがお仕事のご相談を受けた際、まず「①現状の課題の抽出」を行います。オリエンを受けながら「本質的な課題は何か」をクライアントと本音ベースで共有します。次に「②達成すべき目標について意見を交換」しながら、「目指すべき理想の未来」を提示します。この仕事で達成すべきゴールを共有し、そこから「③具体的なアイデアを提案」します。「理想の未来を達成できるアイデアかどうか」を判断基準にできるので、プレゼンする側もクライアント側も迷うことがありません。大切なことは①②をしっかり共有すること。そして③を何度か繰り返して案が決まれば、アウトプットまで一気通貫で実現できるのが電通プロモーションプラスの強みです。まずは抱えている課題ごと、弊社にぜひご相談ください。

※2022年1月31日電通プロモーションプラスコーポレートサイトにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。本記事は、同社で活躍するプランナーやクリエーターのノウハウを集め、企業のプロモーション活動にお役立ていただくための記事を展開する「生活者の心を動かすプロモーションシリーズ」からの転載となります。

※所属・役職は掲載当時のものです。