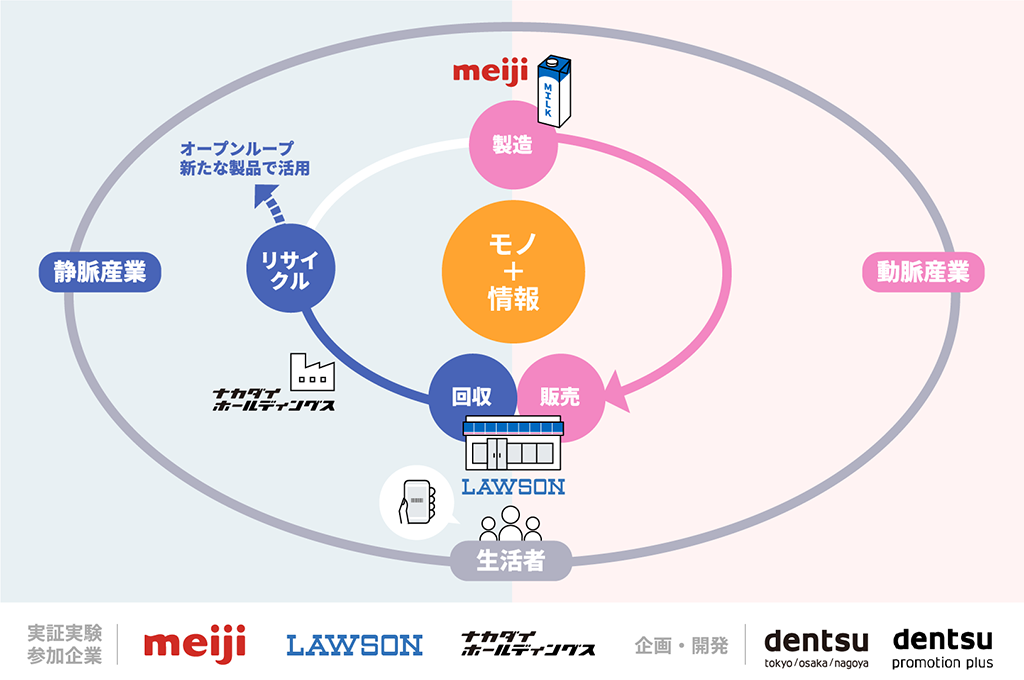

空容器などの「回収・リサイクル」に、クーポン・ポイントなどの「販促」を組み合わせた新しい循環経済の枠組み「で、おわらせないPLATFORM」。このプラットフォームを設計した株式会社 電通と株式会社電通プロモーションプラスは、2024年1月末までの2カ月間、株式会社 明治、株式会社ローソン、株式会社ナカダイホールディングスの3社と共に実証実験を実施しました。

本記事では、実証実験のその後に着目。前編は、明治の小池康文氏、ローソンの瀧澤修氏、ナカダイホールディングスの河西桃子氏、そしてプラットフォームの設計に携わった電通プロモーションプラスの諏訪薫治氏、電通サステナビリティコンサルティング室の堀田峰布子氏が、社内外の反響や今後の展望を語りました。

資源回収とビジネスを両立する、新しいアプローチへの共感

堀田:「で、おわらせないPLATFORM」は、消費者が「明治おいしい牛乳」をはじめとするローソン店舗で取り扱っている紙パック商品とプラスチック製キャップを、ローソン店舗に設置した資源循環ボックスに投函。その際に、投函した紙パックのJANコードを読み取り、資源循環ボックスに投函することで、「明治おいしい牛乳」のクーポンを取得できる仕組みです。明治さま、ローソンさま、ナカダイグループさまが、今回の実証実験に参画いただいた理由についてお聞かせいただけますでしょうか。

小池:明治としては、空容器の回収を起点に、販促動線を作る発想が新しく、面白いと思いました。「明治おいしい牛乳」は、これまであまりクーポンなどを使った価格訴求をしてきませんでしたが、今回の仕組みならば、商品のコンセプトや私たちが目指す持続可能な酪農乳業とも親和性が高いだろうと判断しました。また、実証実験を実施した年末年始は、学校の冬休み期間。長期休みの間は給食の牛乳需要がなくなり、どうしても処理不可能乳が発生してしまいます。そういった意味でも、牛乳の販売量の拡大につながればという思いもありました。

瀧澤:ローソンではサステナブルな社会の実現を目指しており、店舗を商品購入やサービス利用だけでなくリサイクル拠点として利用し、資源循環につなげることは、大きな意義のあることだと考えました。当社は2030年までに、CO2排出量を50%削減(2013年対比)、容器包装プラスチックを30%削減(2017年対比)、食品ロス50%削減(2018年対比)の目標を掲げています。その実現のため、ストローがなくても飲めるフタの開発、カップの紙素材への代替、シェアリングサービスの導入といったさまざまな取り組みを推進しており、その一環として実証実験へ参画しました。

河西:ナカダイグループでは「循環社会をビジネスで実現する」を掲げ、廃棄物のリサイクル事業を展開しています。リサイクルにまつわるコンサルティング事業も手掛けている中、循環社会を構築するには回収が1番のポイントだと思っていて、販促と組み合わせることによって回収を促進する今回の新しいアプローチに興味を持ちました。企業と生活者にとって、資源回収に参加するメリットはどこに生まれるのか。また、回収物にひも付くデータがあらかじめ分かることは、リサイクラーの私たちにとって大きな価値だと考えました。

実証実験により可視化された「サステナブルカスタマー」と循環型社会実現への課題とは

堀田:実証実験を通して、皆さんそれぞれ、どのような気付きや発見がありましたか?

諏訪:「販促ソリューションのNo.1パートナー」をうたっている私たち電通プロモーションプラスでは、参画企業を募るに当たって、多くのクライアントさまに循環プラットフォームについてお話をさせていただきました。そこで感じたのは、想定していた以上にサステナブルな取り組みに関心が高い企業が多いこと。実際には社内のハードルがあって参加できない企業もあったのですが、社会全体で意識が高まっていることを感じました。メディアで取り上げられた数も、非常に多かったです。

瀧澤:ランディングページの閲覧数からも、多くの消費者が関心を持ってくれていることが分かりましたね。実施店舗が3店舗と限られ、なおかつ選定したのが都心の店舗だったため、紙パックの回収量は想定していた量には及びませんでしたが、例えば牛乳の購買が多い住宅街の店舗など、選定を工夫すれば参加してくださるお客さまが増えるのではないか、と今後の改善点を得ることができたのは収穫です。

河西:紙パック回収や分析を担当する私たちは、資源循環ボックスに紙パック以外のゴミが投入されることを懸念していました。でも、そうした例はほとんどなく、持ち込まれた紙パックもかなりきれいな状態でした。企業のサステナビリティ活動に共感し、継続購入する「サステナブルカスタマー層」は、確かに一定数存在するのだと、数字として可視化できたのは良かったです。

また今回、消費者は紙パックのJANコードをスマートフォンで読み込んで、資源循環ボックスに入れるとクーポンがもらえる仕組みでした。データ連携によって、どの店舗にどのくらいの量のどの回収物があるのかを、リアルタイムで把握することができたことも、運搬効率という観点で良かったです。

また今回、消費者は紙パックのJANコードをスマートフォンで読み込んで、資源循環ボックスに入れるとクーポンがもらえる仕組みでした。データ連携によって、どの店舗にどのくらいの量のどの回収物があるのかを、リアルタイムで把握することができたことも、運搬効率という観点で良かったです。

堀田:回収物のデータをリアルタイム連携することで、回収物がたまっていなければその日は回収しないという判断ができ、リサイクラーにとってもコスト削減につながるのがポイントですよね。こうした社会貢献の取り組みは、参画企業側の収益につながらないことがネックになりがちなので、いかに効率的、合理的な仕組みを作れるかは重要です。実際、皆さまに安心して参加してもらうための土台作りとして、行政への説明は骨の折れる作業でした。

河西:今回の仕組みを実現するためには、紙パックを「廃棄物ではなく、リサイクルする資源として回収している」という立て付けを行政にもしっかりと説明する必要があったんですよね。一般廃棄物は市区町村で処理することが前提なので、基本的には管轄の自治体・市区町村からは外へ出すことができません。そうなると、リサイクルしたくても集めることができなかったり、運搬効率が下がったりという課題があります。

堀田:今回はそうした課題を解決するために、東京都をはじめ、5カ所ほどに足を運び、プロジェクトの説明をしました。これからこの枠組みを広めていくためには、企業だけではなく、行政を巻き込んでいく必要性も感じています。

諏訪:クーポンの償還率が、他の販促施策と比較して、高かったのも特徴的でしたね。

堀田:そうですね。そもそも「明治おいしい牛乳」を買う消費者のロイヤルティの高さが、影響したのかなと思います。企業やブランドに愛着を持ち、長期的に商品やサービスの売り上げを支えるロイヤルカスタマー層と、こうしたサステナブルな取り組みの親和性の高さも感じました。明治さま社内での反響はいかがでしたか?

小池:明治では、中長期計画のテーマとして「サステナブルと事業の融合」を掲げています。サステナビリティに取り組むコストを、事業側としてどう捉えるか。これまでは、そういったサステナブルと事業との折り合いをなかなか見つけられずにいました。しかし、今回の実証実験を通して、融合の可能性を見いだせるのでは、という気運が高まりました。

当社は、牛のふん尿を堆肥にして有機飼料を作り、その有機飼料で牛を育てて乳を絞って、またふん尿から……という循環型酪農によるオーガニック牛乳を生産しています。その循環の中に、販売・回収まで組み込めば、何か新しいものが見えてくるのではないか、という期待感があります。

当社は、牛のふん尿を堆肥にして有機飼料を作り、その有機飼料で牛を育てて乳を絞って、またふん尿から……という循環型酪農によるオーガニック牛乳を生産しています。その循環の中に、販売・回収まで組み込めば、何か新しいものが見えてくるのではないか、という期待感があります。

動静脈産業の連携で循環型社会の実現へ

堀田:最後に、今回の実証実験を経て、各社におけるサーキュラーエコノミー活動の今後の展望を教えてください。

瀧澤:全国津々浦々に1万4000店舗を持っているローソンの利点を生かせば、紙パックだけでなくさまざまな資源を大量に回収できるはずです。多くの消費者にとって身近な存在であるローソンが拠点となって、環境保護への取り組みを推進していきたいですね。

小池:ヒット商品である「明治プロビオヨーグルトR-1」の小さなペットボトルや、「明治ブルガリアヨーグルト」の紙容器など、まだ資源回収できていないものをリサイクルにつなげることで、さらなる価値が生まれるはずです。当社は牛乳販売店の宅配ルートを持っていますが、現在は瓶の回収しか行っていないので、こうしたリソースも活用して、新たなサステナブルイノベーションを起こしていきたいと思います。

河西:サーキュラーエコノミーの実現は、まさにナカダイグループの事業に直結するものです。ただ、回収・リサイクルなど静脈産業側だけが頑張ってもどうにもならない部分もあります。製造メーカーなどの動脈産業と連携し、循環スキームを構築することが重要ということを知っていただき、このスキームを生かしながら、社会実装してビジネスにつなげていきたいです。

堀田:「社会に良いサステナ施策」だけではなく、ちゃんとビジネス的な価値が生まれてくるものにする。今回の実証実験の反響の大きさから、あらためてその重要性を感じられましたね。

企業と生活者の双方が参加しやすい「協働」関係の構築を目指し、実施された実証実験。どのような層が共感し、参加してくれるのか、ターゲットが可視化されたと同時に、今後の改善点も浮き彫りになりました。サーキュラーエコノミーの実現に向けて、プロジェクトは次のステップへと進んでいきます。<参考動画>

後編では、明治さまとローソンさまと伴走する電通のビジネスプロデューサーが登場し、プロジェクトの実現までの経緯やビジネスを通して実現する持続可能な社会の在り方などについて語り合います。

販促活動を通じての社会貢献活動に興味がある企業の方や、循環社会の実現に興味のある方は、ぜひ一度電通グループにお問い合わせください。まずはCONTACTから。