近年、人財の能力を引き出し、企業価値の向上を目指す「人的資本経営」の重要性が高まっています。2023年には上場企業を対象に人的資本情報の開示が義務付けられ、非上場企業においても経営戦略と人財戦略の連動が加速しています。とはいえ、人的資本経営のメリットを理解していながらも、自社の現状を客観的に把握し、適切なアプローチを見つけられずにいる企業も少なくありません。

こうした中、株式会社電通総研では、人的資本開示診断ツール「羅人盤(らじんばん)」の提供を始めました。本記事では前後編にわたり、電通総研の中山幸雄氏と東駿伍氏に、羅人盤の開発背景や特徴、企業が今取り組むべき人的資本経営へのアプローチについて聞きました。

人的資本は、企業の新たな価値基準

Q.2023年3月期から、有価証券報告書の提出義務がある上場企業などに対してサステナビリティ情報開示の一環として人的資本情報の開示が義務化されました。情報開示の現状や、課題点をお聞かせください。

義務化もあり、企業は最低限の情報は開示しているものの、それが投資家にとって有益な情報であるか、という点については課題があると感じています。投資家が知りたい情報を開示しなければ、先行している欧米企業に太刀打ちするのは難しく、投資引き揚げが起こる可能性も出てきます。こうしたリスクを回避するためにも、国内外含めた視点で人的資本経営の状況を俯瞰し、どのような対策が必要なのか、どのように発信すべきか、検討することが重要です。

Q.現在、日本企業は人的資本についてどのようなリスクや課題を抱えているのでしょうか。

Q.他に、投資家が注目する人的資本の情報はありますか?

「羅人盤」は企業版人間ドック

Q.2025年2月、電通総研は人的資本開示診断ツール「羅人盤」の提供を開始しました。こちらはどのようなツールでしょうか。

ISO 30414に基づき、情報を開示している日本企業はまだあまり多くありません。ISO規格をベースとすることで、人的資本開示の網羅性を担保することはもちろん、グローバルな規格に沿った情報開示ができているかを確認することもでき、世界の投資家からのさらなる投資を見込むことも可能です。逆に、内部の取り組みが足りない場合、リスクを洗い出し、ガバナンス強化に向けた施策につなげることができます。このように、情報開示の成熟度とリスク分析を行い、企業のリスクに即したソリューションを提供することで、人的資本経営を支援する体制を用意しています。

Q.「羅人盤」では、どのようにして人的資本経営状況を分析するのでしょうか。

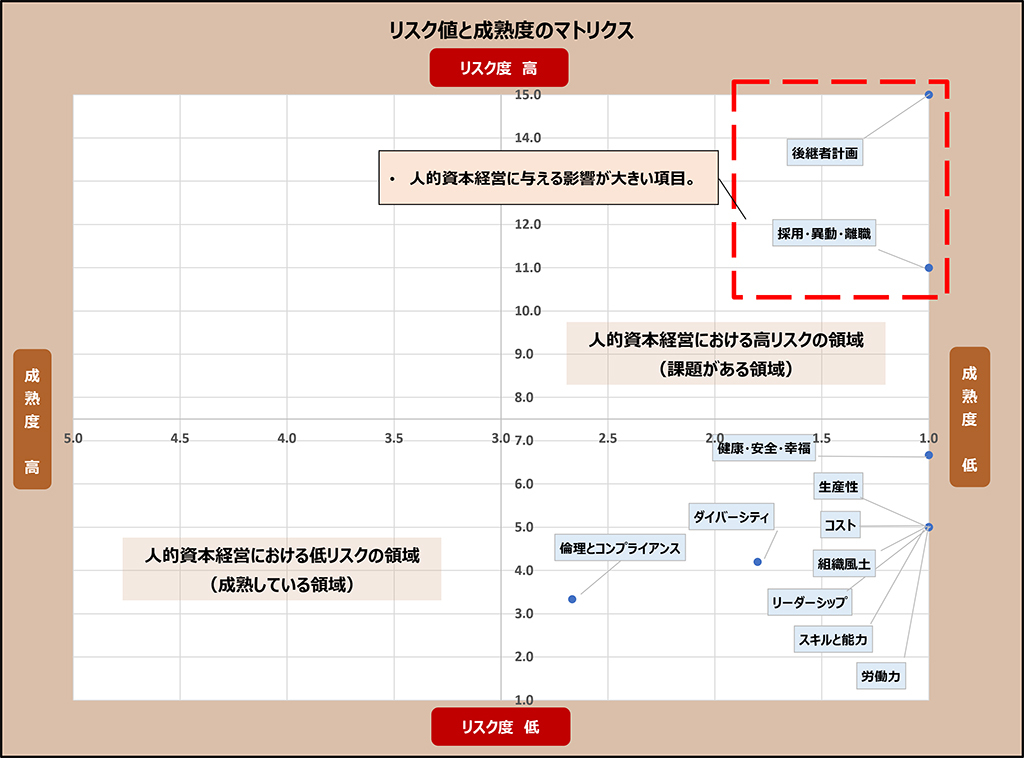

まずは必要なデータを取得しているか、そのデータをどのように活用しているか、社内外に開示しているのかなどをチェックします。「リスク値と成熟度のマトリクス」で右上に表示されるのがリスクの高い項目であり、企業が今取り組むべき課題が浮き彫りになります。「人的資本経営の重要性は分かっていても、どこから手を付ければいいか分からない」とお悩みの企業に対し、人財戦略上の優先順位を付ける役割も果たしています。

Q.「羅人盤」の独自性や、ネクストアクションにつなげられるポイントを教えてください。

電通総研では、これまでトータルHRソリューション「HUMAnalytics(ヒューマナリティクス)」をはじめ、人事戦略のコンサルティングサービスや人事領域のソリューションを幅広く提供してきました。例えば、「羅人盤」により労務分野にリスクがあると診断されたら統合HCMソリューション「POSITIVE(ポジティブ)」、セキュリティー分野で従業員のリテラシーを向上させる必要があるなら情報セキュリティー教育基盤「KnowBe4」などと連携することも可能です。逆に、優れている点が多いのであれば、自社ブランディングや社内外への情報発信について、株式会社 電通と協力して支援することもできます。オール電通により、ワンストップでご支援できるのが、強みです。

大航海時代、船を進める指標は海図と羅針盤でした。人的資本経営に取り組む企業を船に見立て、目的地へと導くのが「羅人盤」です。自社の現在地や課題を知るためにも、まずは「羅人盤」でアセスメントするのが第一歩。それは、人的資本の情報開示が義務化されていない中小企業にも、大きな効果を発揮するはずです。後編では、「羅人盤」の導入事例、今後のサービス拡張について伺います。

電通総研をはじめとする国内電通グループ(dentsu Japan)では、人的資本経営の診断、コンサルティングやソリューション提供、ブランディングなどをワンストップで行っています。人的資本情報開示、企業価値の向上に課題をお持ちの方は、ぜひCONTACTからお問い合わせください。