情報があふれ、誰もが発信者になれる時代。メディアは、読者の信頼を得るために、どのように情報を編集し、発信すべきなのか。

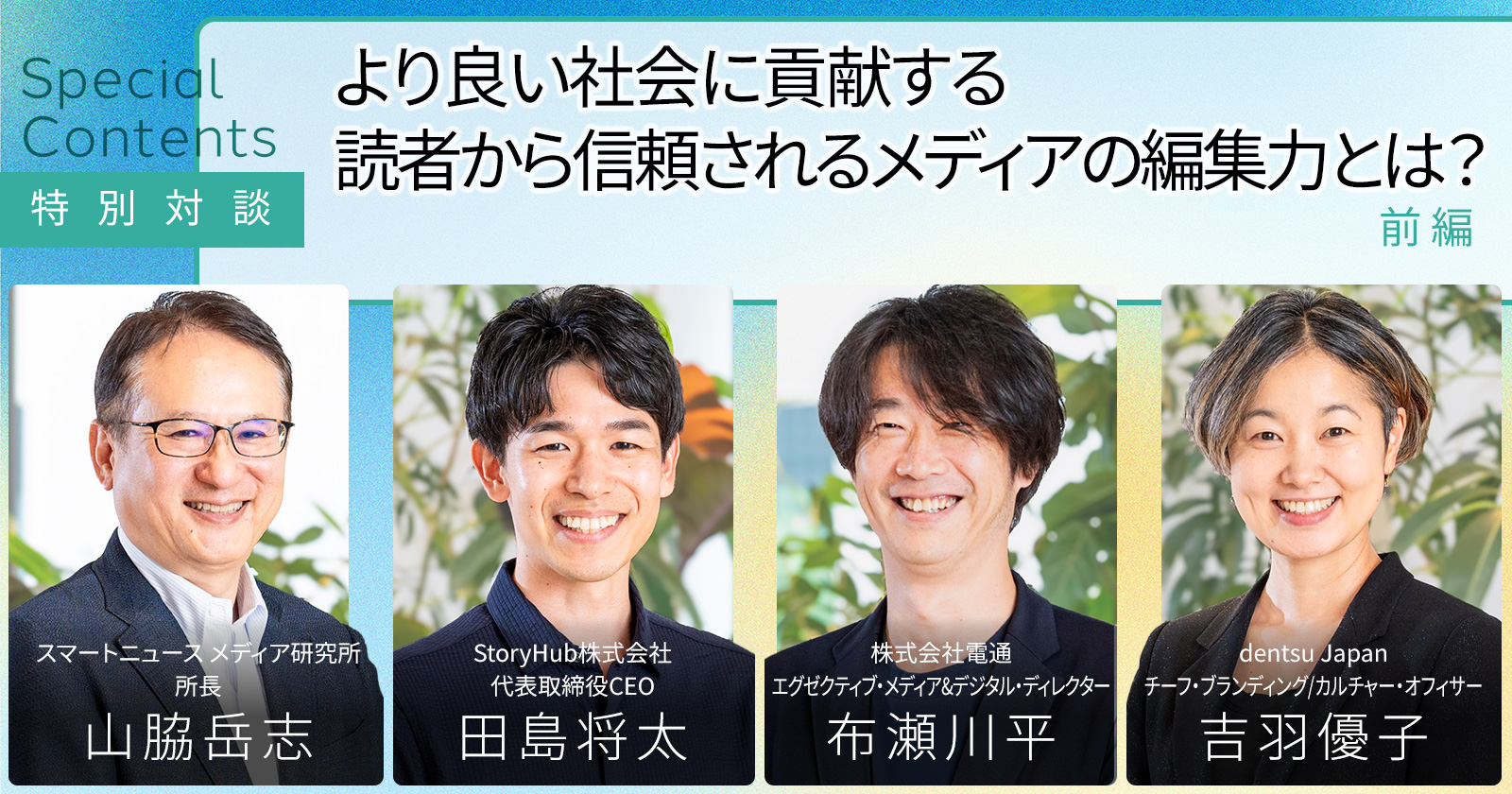

本記事では、ジャーナリストとしてメディアの変遷を見つめてきたスマートニュース メディア研究所所長の山脇岳志氏、AIとデータを駆使したメディア運営に知見の深いStoryHub株式会社 CEO 兼 スマートニュース メディア研究所客員研究員の田島将太氏、ブランドメディアの信頼構築を担う株式会社 電通 メディア・コンテンツ・トランスフォーメーション室(MCx局) エグゼクティブ・メディア&デジタル・ディレクターの布瀬川平氏が集結。dentsu Japan チーフ・ブランディング/カルチャー・オフィサーの吉羽優子氏をファシリテーターに、情報爆発時代における編集力やメディアの中立性、そして社会をより良くするための情報発信の在り方について語り合いました。

すべての情報は“切り取られている”──編集力とは何か?

吉羽:議論に入る前に、まずは皆さんの自己紹介をお願いします。

山脇:私は朝日新聞社に34年間勤めていました。経済部が比較的長かったですが、調査報道にも携わったり、多様な視点を大切にする別刷り媒体「朝日新聞GLOBE」の創刊に参画したりもしました。2013年から17年までアメリカ総局長となり、トランプ氏が初当選した大統領選を取材しました。そこでフェイクニュースの拡散やアメリカ国内の分断の進展を目の当たりにしたことで、世論調査やメディアリテラシー教育に興味を抱きました。5年前にスマートニュースに転職し、現在はメディア研究所の所長として世論調査やリテラシー教育の研究・実践に携わっています。

スマートニュース株式会社 山脇 岳志氏

スマートニュース株式会社 山脇 岳志氏田島:私は20代前半で入社したスマートニュースから独立後、データ分析を通してWebメディアの成長を支援する事業に取り組んできました。現在はスマートニュース メディア研究所の客員研究員を務める他、StoryHub株式会社の代表取締役CEOとして生成AIを活用した編集アシスタントの開発・運営を行っています。

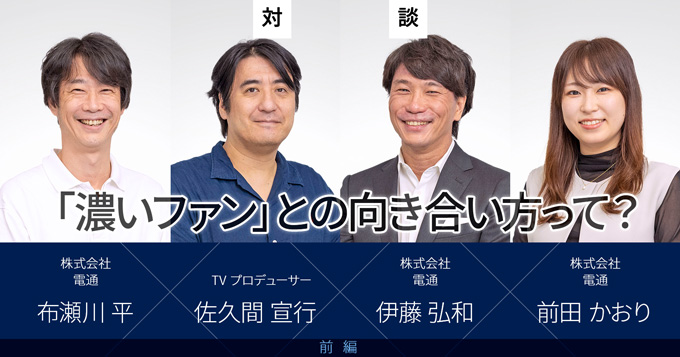

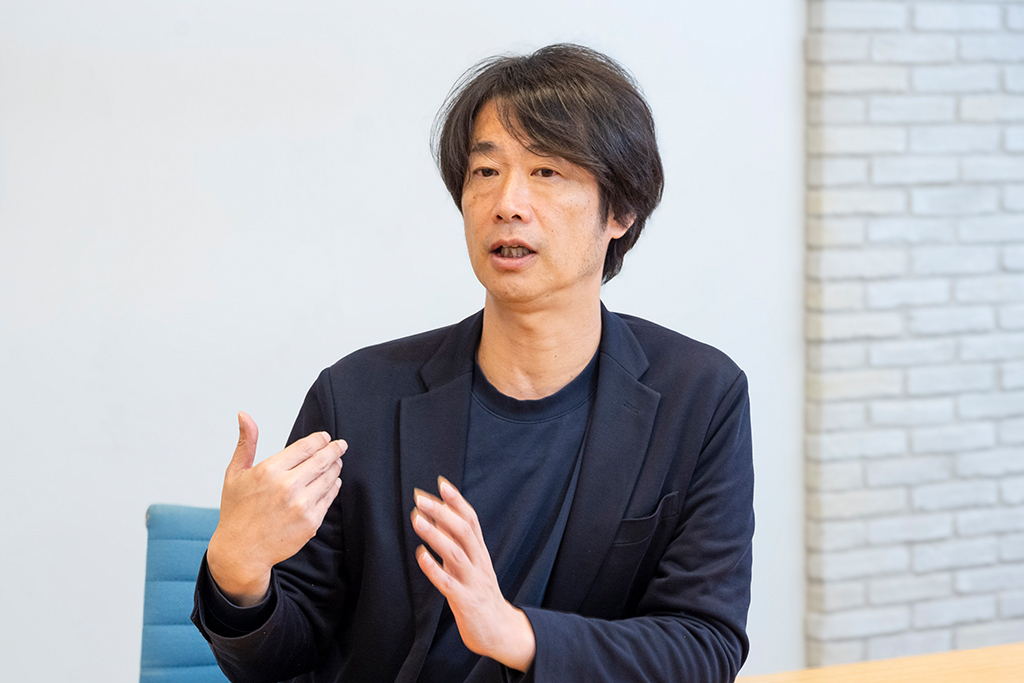

布瀬川:私は電通に入社後、電子番組ガイドサービスを展開する

株式会社IPGに約16年出向し、代表も務めました。ラジオテレビ局に帰任後、現在は電通におけるメディア・スポーツ・エンターテインメントビジネスのトランスフォーメーションを推進するMCxという組織におります。

吉羽:今回は、現在のような情報爆発時代において、企業・団体がどのように情報発信を行うべきか議論したいと思います。まず、SNS時代における“編集力”の意義について、山脇さんはどうお考えですか?

山脇:私がメディアリテラシー教育を行う際、まずお伝えするのが「すべての情報は切り取られている」ということです。マスメディアはしばしば、「都合のいいところだけを切り取って印象操作している」と批判されることがありますが、そもそも私たちは日常的に情報を切り取り、編集しています。例えば、好きな友達の噂話をする時はその人の良いところを話し、嫌いな友達について話す時はその人の悪いところを話してしまうのは自然なことですが、それもある種の編集です。こうした前提を踏まえた上でメディアに求められるのは、情報を多角的な視点で集め、できる限りフェアに編集することだと思います。情報があふれる今は、まさに“編集力”が試されている時代です。

吉羽:山脇さんの記者歴において、編集力が試された経験はありますか?

山脇:最初から最後まで試されていたと思いますね。誰かを取材して、インタビュー記事にしたとき、振り返って100点満点と思えたことはありません。自分のことは客観化しにくいので、これまで知人から聞いた言葉でいえば、他社のインタビュー記事について「自分が考えていたこと以上のことを記事にしてもらって、さすがプロだと思った」と褒めているのを何度か聞いたことがあります。優れた記者は相手が潜在的に考えていても言語化できなかったことを、インタビューを通じて引き出してうまく構成することで、本人も自分の一面を発見できるような深みのある記事にできるのです。一方、「発言が部分的に切り取られ、意図していない記事を書かれた」と取材相手が怒るようなケースに出会ったこともあります。記者の力量によって、インタビューとそのアウトプット(記事)の質は大きく変化します。

私はよくインタビュー記事の作成をレゴの組み立てに例えます。実際に相手が話した言葉をレゴブロックに見立てると、それを引き出し組み立てるのが記者や編集者の仕事です。組み立て方によって、飛行機になることもあれば、怪獣になることもある。そこに編集力の差があらわれると思います。

吉羽:ブロックを組み立てる時、つまり情報を編集する際に意識すべきポイントを教えてください。

山脇:まず興味深い情報=レゴブロックそのものが手元になければ、組み立てようがありません。まずは、インタビューの時間内に、ブロックを相手からできる限りたくさん引き出さなければなりません。そのためには、どれだけ事前に準備をするかがもっとも重要です。著書がある人なら、その人の本を読んでからインタビューするべきでしょう。これは取材だけでなく、ビジネスの商談でも同じことが言えます。相手先企業や面談相手についてどれだけ入念に調べるかによって、商談の質も変わりますよね。

また、インタビュー前にどういう方向で記事を書くか、深掘りするかについて仮説を立て、それに沿った質問を用意しておくことも重要です。ただし、事前に考えていた仮説に固執せず、柔軟性を持たなければなりません。思いがけず興味深い話に発展することがあれば、当初の仮説を捨てて、そちらを深掘りしたほうが良い記事が書けることも多いです。公平性も重要です。記者の思想・信条に都合のいいブロックだけを使って(情報を切り取って)記事を作ることもできますが、それではフェアな記事とは言えません。

読者の期待を裏切ることなくPVを獲得するには?

吉羽:続いて、田島さんには「PV至上主義は悪なのか?」という問いを投げかけたいと思います。

田島:私がメディアを制作・運営する際に考えるのは、コンテンツの編集力、オーディエンス基盤の開発力、ビジネスモデルの構築力を、三位一体でバランスよく組み合わせることです。数年前まではオーディエンス基盤を広げる、つまり読者・視聴者を増やすことにより、無料広告をクリックしてもらい、収益を得るというビジネスモデルでした。そのため、まずはPVを伸ばすこと、そのためのコンテンツを作ることが求められました。

ですが、“PV=記事数×表示回数×CTR(タイトルのクリック率)”という戦略では、いずれ限界を迎えます。記事数をやみくもに増やせば記事1本にかけられるコストが減り、品質が下がることになりかねません。記事の露出を増やそうにも、日本におけるニュース記事の流通経路は限られていますし、クリック率を増やそうと過激なタイトルを付ければ読者の信頼を失います。

そこで、“PV=読者数×訪問頻度×回遊数”という読者中心のKPIを設定すれば、訪問頻度の高い読者を増やすことにつながり、読者を裏切ることなくPVが伸びると考えました。ですので、先ほどの問いに対しては、「PVをどう分解するかによって、PV至上主義は悪にも善にもなり得る」というのが私の答えです。

StoryHub株式会社 田島 将太氏

StoryHub株式会社 田島 将太氏吉羽:「読者を裏切ることなく」というキーワードが出ましたが、信頼を得るためにどのようなことを重視していますか?

田島:2つあります。まず1つは、ターゲットとなる読者を、よりきめ細やかに想定することです。例えば「20代女性がターゲット」では対象が広すぎて、実像が見えませんよね。ですから「20代の仕事をする女性で、朝は何時に電車に乗ってこんなことを考えている。そのタイミングに、興味を引くタイトルを設計して記事を配信したら目に留まるかもしれない」と、クラスタを細かく分けることが必要です。ターゲットが広すぎても対象を絞れず、細かく規定しすぎるとスケールしないため、いかにしてちょうどいい案配を見つけるか。さらには、ある記事から別の類似記事へと横展開できるクラスタを見つけることが重要です。

もう1つは、“期待値コントロール”です。コンテンツを作る際には、読者が目にした時に何を感じ、どう考えていくかを意識しながらタイトルや本文を作成します。よくタイトルに固有名詞や数字を入れると記事が読まれると言いますが、それは本質的なことではありません。それよりも、読者がそのタイトルを見た時に何を感じるか、記事を開いた時にその期待が裏切られることなく、さらに期待が喚起されるかが重要です。

吉羽:実際には、それができていない記事が多いのでしょうか。

田島:そうなんです。タイトルが気になってクリックしても、リード文の内容がタイトルとかけ離れていたり、途中でトピックが転換したりすると離脱してしまいます。紙媒体なら先に書かれた内容まで目に入りますが、Webメディアは画面に映ったものがすべて。しかも、多くの記事は最後に有料購読や自社サービスへの導線があるため、いかにして読者の期待をコントロールし、最後まで読んでもらうかが重要です。読了率が上がれば読者のサイト滞在時間も長くなり、アルゴリズムからも高評価を得られます。入り口から出口まで設計するマーケティングの手法とも近いものがあると思います。

マスメディアが果たすべき役割と信頼の構築

吉羽:今回は「マスメディア」をブランド力のあるメディアと捉えて考えてみた上で、布瀬川さんにはマスメディアがどのように信頼を構築していくべきか、意見を伺いたいと思います。

布瀬川:以前、マスメディアの信頼性について調査(※1)した際、若年層からは「信頼できるメディアがない」という回答が一定数出ました。1970代生まれの私の世代では、メディアは信頼できるものという認識だったので、時代とともに認識が変化していることを実感しました。

こうした結果を受け、テレビや新聞などのマスメディアは、自分たちが何を伝えているのか、もっと読者に歩み寄って伝えるべきだと考えました。1つの事実に対して1つの見方を示すだけでなく、別の角度から見た意見をオープンに伝える。どこまでが信頼できて、確度の高い情報なのかをしっかりと打ち出す。そういったことが重要ですし、それはブランド力のあるメディアが特に果たすべき重要な役割だと思います。

株式会社 電通 布瀬川 平氏

株式会社 電通 布瀬川 平氏吉羽:1つの事実に対して多角的な見方を示すことができるのは、ブランド力のあるメディアならではなんですね。そこでも編集力が問われそうです。

布瀬川:放送法第四条(※2)には、多様な観点で報道するべきという内容の条文があります。新聞も、例えば他紙の見解を紹介し合い多角的な視点を積極的に示すことが、信頼向上につながるのではないかと思います。

山脇:放送法は、公共の電波を使うメディアは多角的な視点を保ち、政治的に公平性を保たねばならないと定めています。アメリカでも、テレビやラジオに対して、「フェアネスドクトリン」という類似の規則で長年規制していたのですが、1987年に廃止されました。このルールの廃止が、その後のアメリカ社会の分断の一因になったとも言われています。

メディアはPVと信頼のどちらを優先すべきか?

吉羽:PV重視と信頼性重視は、時に対立するようにも見えます。どちらを優先すべきだと思いますか?

dentsu Japan 吉羽 優子氏

dentsu Japan 吉羽 優子氏田島:私は、信頼性を保ったままでもPVは稼げると考えています。メディアの持続を考えるなら、両者が対立しない設計が望ましいですよね。短期的な収益を求めるなら、信頼性を犠牲にしてPVを稼ぐこともできますが、それはフェイクニュースのまん延にもつながります。

今後もAIは発展していくと思いますが、そんな中でも価値が失われないのは歴史です。「100年続いた新聞社」という老舗ブランドが持つ信頼性の高さは、どんなテック企業にも越えられません。そのようなブランド力を生かしていくには、信頼をベースにPVや読者を増やすべきだと思います。

山脇:極端な見出しであおって稼いだ記事のPVと信頼性のあるメディアの記事のPVでは、そこに出る広告の価値も違うと思います。メディアは信頼をなくしたら終わりです。SNS時代を迎えてマスメディアに対する信頼が揺らいでいますが、日本は海外諸国に比べるとメディアに対する信頼度が高い傾向にあります。メディアにとって、一番重要であり、基本となるのは、読者やユーザーからの信頼を保つことだと思います。

新聞などのマスメディアだけでなく、企業の情報発信においても編集力が重要です。読者の期待を裏切らず、信頼されるメディアを目指すためには、バイアスのかかった情報を流していないか、多角的な視点を持っているか、常に見直すことが必要ではないでしょうか。後編では、メディアの中立性や、AI時代のメディア運営について話を広げていきます。

2025年秋、「Transformation SHOWCASE」は「ウェブ電通報」と統合し、新たなメディアステージへと進化します。「電通報」との統合により、メディアとしての可能性をさらに広げ、これからも読者の皆さまに、ビジネスを成長させる「変革のヒント」をお届けし続けます。

国内電通グループ(dentsu Japan)では、オウンドメディアをはじめとする企業・団体の情報発信を、さまざまな側面からサポートしています。ぜひCONTACTからお問い合わせください。

<注釈>

※1 2023年9月に行われた、生活者のメディアコンテンツへの「熱中度」「習慣度」「信頼度」や広告出稿形態に関する「広告興味度」などを測定したインターネット調査。

※2 放送法は日本のテレビ・ラジオなどの放送に関する基本的なルールを定めた法律であり、その中の第四条では、放送事業者が番組を制作する際に「政治的に公平であること」「多様な視点を取り上げること」などを義務付けている。

出典:e-Govポータル

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。