コロナ禍によってデジタルとリアルの融合が加速し、不可逆な非接触・非対面の流れが進んでいます。また、世界的に進むスマートフォン以外のインテリジェントなデバイスの普及は、私たちに新しい大きな変化を新たに与えようとしているところです。

こうしたダイナミックな変革期において、その流れに沿ったデジタルサービスの展開に挑戦する企業は少なくありません。そして、そうした企業には、大量かつ多様な顧客データが蓄積されつつあるのだと推察されます。ただ、これをうまく活用し、DX(デジタルトランスフォーメーション)につなげていくには、まだ試行錯誤が必要だと言えるでしょう。

株式会社ビービット 執行役員CCO 兼 東アジア営業責任者 一般社団法人UXインテリジェンス協会事務局長 藤井保文氏と、株式会社電通デジタル CX/UXデザイン事業部 事業部長 一般社団法人UXインテリジェンス協会参与 桑山晃一は、その最適解のヒントになるのが「DXの本質はUXの変革という発想だ」と提言します。では、なぜDXにUXが必要なのか?UX起点のDXのあり方とはどのようなものか?概要をお伝えします。

(本稿は2021年9月6日から4日間にわたって開催された「電通デジタルCXトランスフォーメーションウェビナーWeek」のセッションの採録記事です)

なぜDXにUXが必要か

まず、デジタルサービスを展開する企業が大量かつ多様な顧客データを蓄積するようになったことで考えられる「陥りがちなDXのアンチパターン」について、藤井氏は、「データを直接的・短絡的にビジネス成果に結びつけようとし失敗することが挙げられる」とし、今重視すべき潮流を5つのポイントに整理しました。

1.モバイルやIoTでデジタルとリアルが融合する時代がやってくる

「令和2年版情報通信白書(総務省)」によると、世界のIoTデバイスの台数は2022年に348億台に到達すると見通されている。また、ショッピングや食生活、ワークスタイルでもデジタルとリアルの融合が一般化している。

2.行動データが大量に出る

上述のような環境が整えば、行動データの取得は今とは比べものにならないほど容易になる。例えば、あるユーザーがどのような状況にあり、どのような過ごし方をしているのか、といった情報が得られるようになることで、顧客の解像度が上がる。

3.できる価値提供が変わる

顧客理解が深まることで、企業は、今はできないような価値提供が理論的には可能になる。

4.製品販売だけでは行動データは不十分、体験提供が必須

例えば現状は、「コンビニである商品を購入した」という事実を基に、追加購入や来店促進などを目的としたクーポンを提供することはできる。しかし、それ以上の施策を行おうとすればより詳細なデータが必要であり、そのためにも体験提供が必要になる。

5.「良いUX→行動データがたまる→良いUX」のループが競争原理になり、UXが良くないとデータもたまらない状態になる

質の高いUXを提供することで顧客が購買やサービス利用をする。それによって行動データが蓄積され、それを用いてさらに質の高いUXが提供できるようになる。このループを創造することが競争力の源泉になり、質の良くないUXしか提供できない企業にはデータが蓄積されず、競争力が劣後してしまう。

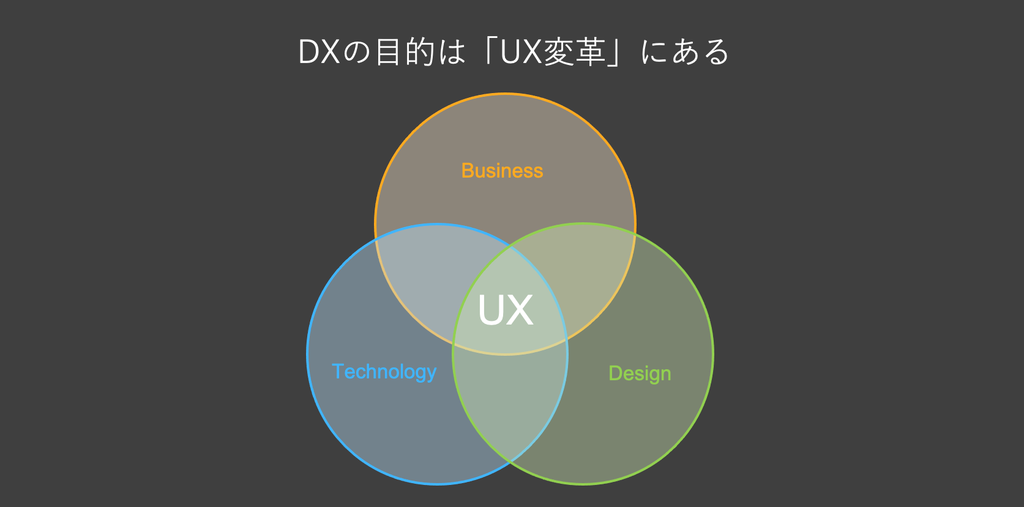

このように、ビジネスとテクノロジーと行動デザインの重なるところがUXだとするならば、今日の企業が取り組もうとしているDXの目的は「UX変革」、つまり、顧客の体験を劇的に良くする取り組みである、と言えるでしょう。

こうした考え方は、「ビジネスの成長支援をなりわいとする企業や先進的な取り組みを続ける企業では定着しつつある」と、藤井氏。

自社主催のイベント「beBit L&UX2021」に登壇したIGPIグループ会長の冨山和彦氏の「価値の源泉はもう製品からUXに移行してしまっている。今の経営者はこれが分かっていないといけない」や、同イベントに登壇したZホールディングスの川邊健太郎氏の「これを担保するCUXO(チーフ・ユーザエクスペリエンス・オフィサー)の役割が重要になってくると思う。UXを統合的に見ていく人、または組織を置けるかどうかが課題になってくるだろう」といった言葉を紹介し、UXに取り組む必然性と、それを支えるCUXOの必要性を紹介しました。

UX起点のDXの在り方

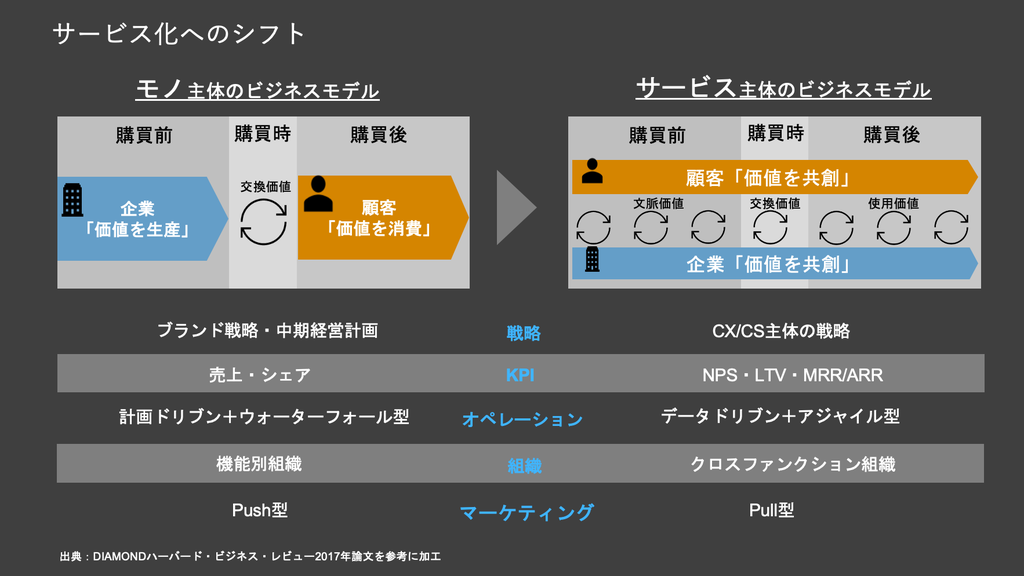

UX起点でDXを進めるとなった場合、まず取り組むべきなのが「サービス化へのシフト」です。桑山は、モノ主体のビジネスモデルからサービス主体のビジネスモデルへのシフトでどのような点が大きく変化するのかを以下の図で示し、「サービス化のシフトとは、モノ主体のビジネスモデルからサービス主体のビジネスモデルへと転換すること」とし、両者の違いを解説しました。

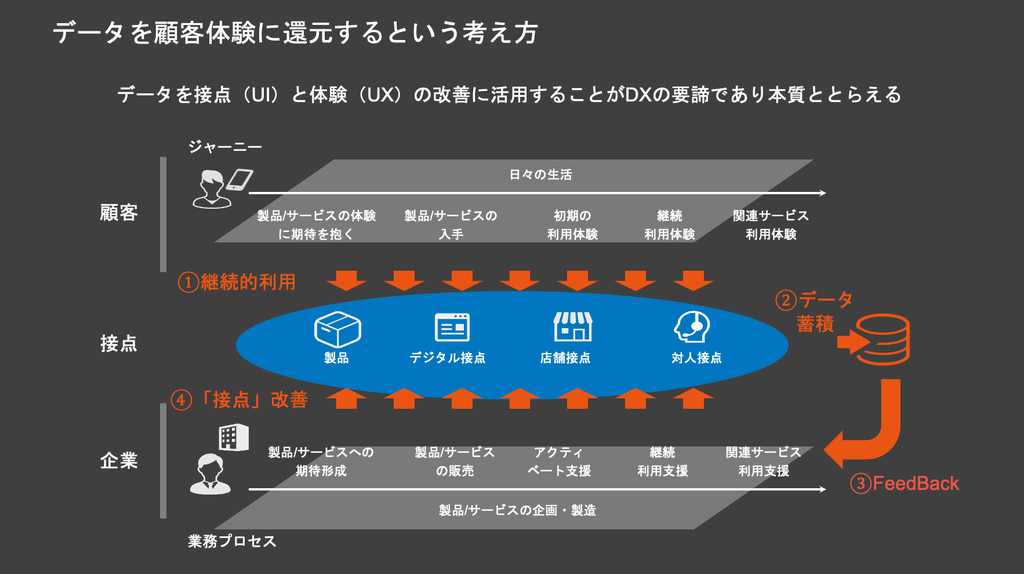

また、藤井氏は「データを接点(UI)と体験(UX)の改善に活用することがDXの要諦であり本質だと捉えられる」とし、企業は「購買前から購買時、購買後まで一貫して関わる必要が出てくる。それにあたって、データを顧客体験に還元するという考え方とは、顧客と企業をつなぐことだ」と述べました。

例えば、店舗を接点として、「店舗でこんな困りごとがあるから改善しよう」という意見も出てくるかもしれませんし、デジタルの接点を介して、「アプリの使い勝手でペインポイントが見つかったから改善しよう」という対処の仕方が可能になり、店舗やアプリなど、それぞれの接点を包括して「ブランドあるいは企業そのもの」と考えているユーザーにとっての利便性を向上させることができると考えられます。また、そうなるようにオペレーションにも変化が起こると想定されます。

こうしてみると、OMO(Online Merges with Offline)時代は組織レベルのUXケイパビリティが重要になると理解できるでしょう。

藤井氏は、「PCやインターネットの時代には、UXもあくまで画面上のデザインや操作性の良さを意味していた。しかし、モバイル・リアルでの行動が絡むと、多岐にわたるユーザー接点を扱わないといけない。OMO時代は組織レベルのUXケイパビリティが重要になる。プロダクトの中で目的に相違が出たり、チームに一貫性がなければ“負け”を意味したりすることになる。1つのチームで対立が起きないように、組織をつくる考え方そのものを変えないといけない」とのDiDi程峰氏の言葉を引用し、PCインターネット時代とOMO時代における組織として必要なUXケイパビリティの違いを指摘しました。

UXケイパビリティの獲得に向けて

では、今日の企業にとって「UXを実践する」とは具体的にどういうことを指すのでしょうか?

藤井氏は、「優れた体験をつくって提供すれば良いと思いがちだが、そう簡単ではない」とし、次の5つのポイントを示しました。

1.状況把握し、課題仮説(ペイン)の特定

2.ペイン→ゲイン化するバリュージャーニー策定

3.解決策のプロトタイピング

4.顧客(ユーザー)からの評価フィードバック

5.上記1〜4を繰り返し、正しい課題と解を見出す

一方、大量のデータを取得し、それをもとにUXを洗練させるようテクノロジーの力を掛け合わせて施策を打つということは、ある種“ユーザーの行動のコントロール”につながると危惧する声も聞かれます。

これについては、「そのような世界観が現実にならないように、UXを通じてより良い社会の実現や自由をつくるために、提供者が持つべき能力と精神をUXインテリジェンスと捉え、これからの時代の必須能力になると考えている」としました。

UXインテリジェンスには、「定量・定性のさまざまなデータやインサイトを活用し、新たなUXの創造や既存のUXの改善を実現する能力。一言ではUX企画力のことを指す『能力』と、新たなUXの提供によって自由のアップデートに貢献する精神であり、同時に、企業と社会をテクノロジーによるディストピア的なユーザーの管理やコントロールに向かわせない『精神』の領域がある」と、藤井氏。

このUXインテリジェンスを磨き、高めるための取り組みを進める団体として、「一般社団法人UXインテリジェンス協会を設立した」としました。

同協会には、「UX起点のDXを推進する」という考えをベースに、UXインテリジェンスの確立を目指すことに共感した企業や専門家らが集まっています。

藤井氏と桑山は、「現状ではいわゆる民間企業の会員が中心だが、今後は学識研究者や個人まで幅広く裾野を広げていきたい」としました。

※2022年3月7日CX UPDATESにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。

※所属・役職はウェビナー開催当時のものです。