医師不足や都市と地方、大病院と中小病院の間の医療格差など、医療分野の課題を解決する選択肢の1つとして注目を浴びている、医療用ロボットの活用。医師が3D画像を見ながら遠隔操作によってロボットを動かし、手術を行う「手術支援ロボット」の分野で、独自に「空気圧」を用いたロボットの開発を展開しているのがリバーフィールド株式会社です。同社の代表取締役社長 只野耕太郎氏と、株式会社電通メディカルコミュニケーションズでメディカル・ヘルスケア領域の顧客をパートナーとし、患者さんのより良い生活に資するビジネスを推進する、代表取締役社長執行役員 林剛氏による対談の後編をお届けします。

前編では、空気圧センサーを用いることで可能になった、ロボット操作者の力覚感覚や、技術開発に至った経緯、医療用ロボットを取り巻く環境などについて話を伺いました。後編では、医療ロボットの普及の課題や、只野氏が目指す世界観などについてさらに深く話を聞いていきます。

車の運転よりも操作が簡単。誰もがスーパードクターになれる時代に

林:手術支援ロボットを含めた医療用ロボットは、世界的にニーズが高まってきていると伺いましたが、日本での導入実績の状況はいかがでしょうか?

只野:大都市の大規模病院ですと3割程度、地方や中規模病院では1割に満たない程度の導入率だと思います。

林:そうなんですか。興味を持っている医師はたくさんいても、まだ導入に至っていない病院が多いのはなぜなのでしょう。

只野:導入に至らない要因としては、経済的な問題が大きいですね。一般的な手術支援ロボットは1台2~3億円と高額で、維持費も年間数千万円かかり、決して手を出しやすいものではありません。コロナ禍で経営が傾く病院が多い中、新たに手術支援ロボットを購入することはより一層難しくなっています。しかし、我々はそうした経済面での負担をなるべく減らすため、導入しやすいコストパフォーマンスを意識して開発を行っています。

マーケットとしても、未導入の病院での導入だけでなく、既にロボット導入済の病院が2台目以降を検討するときにも手に届きやすいコスト感を目指しています。

林:技術面や金額面の他に、既存の手術支援ロボットと比較して、御社の製品の良さはどのようなところにありますか?

只野:軽量性と機動性でしょうか。当社において最新の低侵襲外科手術用支援ロボットは、手術支援ロボットの代表格である「ダビンチ」と比較すると、重量は約半分の450kg程度。重量があると、床を補強しないと古い建物や手術室では床が抜けてしまう可能性があり工事が必要なのですが、当社のロボットであればそのまま置くことができます。

コンパクトでエレベーターにも乗せられるので、科をまたいださまざまな手術にも使用していただけます。将来的にはもっと軽量化していきたいですね。

林:災害時などにも、被災地に運んで使用することができそうですね。御社の最新の低侵襲外科手術用支援ロボットを導入したとして、医師が実際に使えるようになるには特別な訓練が必要なのでしょうか?

只野:既存の手術支援ロボットと同様に、ロボット外科学会が定めたトレーニング制度を受ける必要があります。手術支援ロボットを使用するには、座学と手術の見学、シミュレーショントレーニングなどを経て、ライセンスを取得するのが必須です。

ただ、当社のロボットの場合、操作自体はまったく難しくありません。自分の手を動かしたい方向に動かすだけなので、特に教わらなくても簡単に使えます。設定やボタンの位置などは覚える必要がありますが、基本的な手技に慣れていけばいいという程度です。

林:私も先ほど実際に操作させていただいて、動かすだけなら「車の運転よりも簡単かも」と感じました。天才外科医に頼っていた時代から、ロボットを操作して手術を行う時代に移り変わろうとしているのですね。

只野:はい。手術支援ロボットによって、誰もが“神の手”レベルの手術ができる世界を目指したいと思っています。テレビに出てくるようなスーパードクターに依頼しなくても、かかりつけ医が、スーパードクターがやるような手技で手術を成功させる。私たちは、そんな状況が当たり前の世界を生み出したいのです。

顕在ニーズに応えながら、潜在ニーズを模索する。研究者として目指す道

林:前編ではここ数年、患者さんから「ロボットで手術してほしい」というリクエストが増えたとおっしゃっていましたが、そういう意味ではロボットを導入していること自体が、患者さんから選ばれる病院の条件になりますよね。

只野:より多くの患者さんから選ばれるために、他病院では導入していない手術支援ロボットを入れるというのも1つの手ですね。それに、医師が勤務する病院を選ぶにあたっても、手術支援ロボットのある病院を、と考えるようになってもおかしくありません。

林:そうなると、今後一層、導入しやすい製品が求められますね。先ほど、軽量化を進めたいというお話がありましたが、今後もさらに進化させていく準備を進めていらっしゃるんですか。

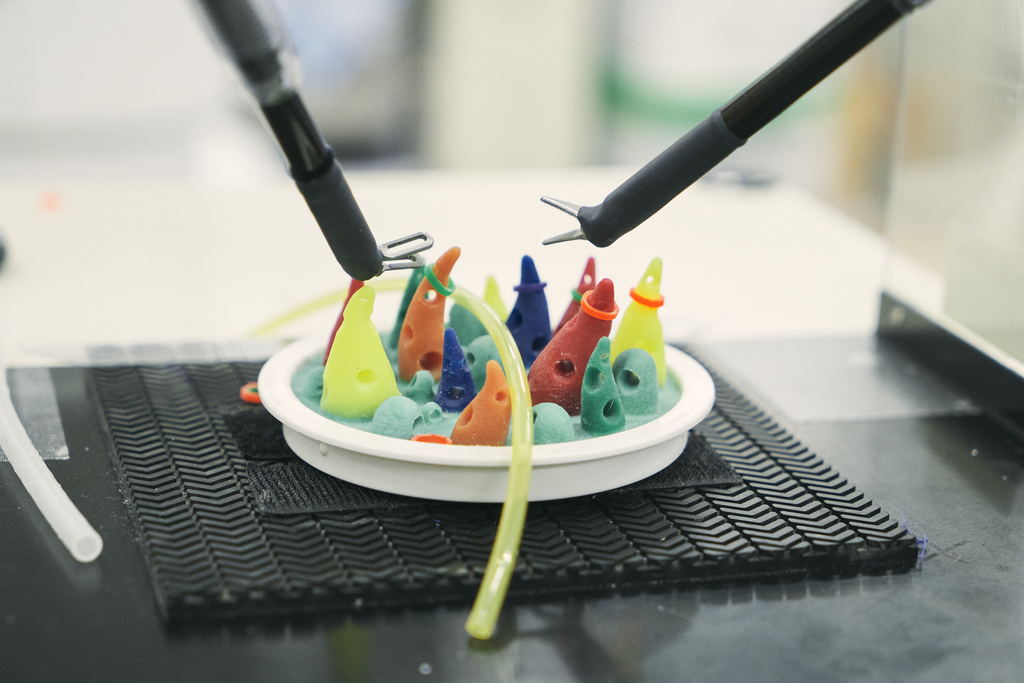

只野:重量面でもそうですし、機能面でももちろんバージョンアップを目指していて、実験や検証を繰り返しています。先ほど実際にロボットに触っていただいてお分かりいただけたように、つかむ力は申し分ないものの、押したり引っ張ったりという機能は現在のバージョンには搭載されていません。実験レベルでは成功していますので、これからさまざまな認証をクリアして製品化を進めていきます。

それと同時に、臓器などをつかむ鉗子(かんし)もいろいろな形状のものがあるのですが、そのラインナップを増やして、より使いやすいものを現場に届けていこうと考えています。

林:なるほど。作ってはアップデートをする、の地道な繰り返しなのですね。アップデートする際には、実際に使用する医師の皆さんからのフィードバックも参考にしているのですか?

只野:もちろんです。現場からの声、医師のニーズは常に聞きながら進めています。さらに、製品を次世代型にバージョンアップさせようという構想も考えています。

林:次世代型の手術支援ロボットですか。楽しみですね。御社が手掛ける医療ロボットが、今後社会にとってどんな役割を果たしていくといいと考えていらっしゃいますか?

只野:現在は眼科用支援ロボットも開発してはいるものの、腹部外科、胸部外科領域の製品をメインに開発しています。ただこれからは、もっと対応できる科の領域を広げていきたいですね。正直なところ、外科以外の手術は件数自体が少ないため、ビジネスとして成立するだろうかという懸念があるのは事実です。ただ、確実にニーズはある。そことのジレンマと戦い続けている状況なんですね。

林:医師や患者さんのニーズがあるところに、領域を広げていきたいということですね。当社も「人」を中心にして考えることを重視しています。患者さんやそのご家族などを中心に据えた上で、医療と生活に関わるステークホルダーをつなげていくことで、支えていきたいと。

只野:そこが、重要なところですよね。今後、私たちが会社として患者さんにベネフィットを届けることができる余裕・体力を付けることができれば、たとえもうからなくても製品化はできるはずです。今までできなかった手術を楽にできるような世界がつくれるよう、力を尽くしていきたいです。

林:確かに、会社としての体力が向上すれば、さらに自由に製品ラインナップや事業を拡げていくことが可能になりますね。医療領域以外では、事業拡大の具体的な展望はあるのでしょうか?

只野:非医療の分野での展開はずっと考えています。どの業界も人手不足ですから、空気圧制御で物を優しくつかむ技術は、食品関連や仕分け、配送など、壊さずに持って運ぶことが求められる業務全般に応用できるはずです。研究室にいた頃は、農業ロボットの開発にも取り組んでいましたから、その分野でも大いに貢献できると考えています。

また、手術支援ロボットはバーチャルの世界でシミュレーションをしますので、メタバースやVRとの相性も非常にいい。VR空間にあるものを実際に触っているかのように体感するといった応用も可能です。

林:医療分野に限らず、さまざまな展開を念頭に置いていらっしゃるのですね。では最後に、こうした新しい技術を広めていくために、常日頃、只野社長が大切にしていることを教えてください。

只野:研究者として開発をする立場としては、多くの人に「これは面白い!」「この技術はすごい!」と思ってもらえるようなものを作りたいと、いつも考えています。とはいえ、それを製品化したときに必ずしも消費者ニーズに沿うかは分からないので、開発とビジネスのバランスをいかに取るかが悩ましいところですね。その2つを合わせて落としどころを見つける努力を、起業してからずっと続けてきました。

これからも、ニーズが見込めないからやめてしまうのではなく、常に新しいことに向き合っていく姿勢は貫いていきたい。それによって、まだ見えていない潜在的なニーズに応えられるものを生み出せるかもしれないですから。ユニークな研究を研究のみで終わらせず、社会に役立つものへと実装していく。それが、私たちのような研究畑の人間が立ち上げた会社らしさであり、役割だと考えています。

地域や病院の規模などによる医療格差は、本来あってはならないものです。手術支援ロボットの普及によって、これまであきらめざるを得なかった命が救われ、健やかな暮らしを取り戻す人が増えるとしたら、それは社会にとって大きな希望の光となるはず。只野氏との対談から、私たちもあるべき医療の在り方を見出すことができました。それは、「人々の“生きる”を支える」をビジョンとして掲げる電通メディカルコミュニケーションズが目指す、メディカル・ヘルスケアビジネスの未来像とも一致します。

それと同時に只野氏のお話には、医療分野以外のビジネスにおいても、事業を成功に導くためのヒントが詰まっていたのではないでしょうか。技術革新の面白さとビジネスの発展を天秤にかけ、どちらかをあきらめるのではなく落としどころを見出すこと。まさかできないだろうと言われるようなことにも、果敢に挑んでいくこと。そして、今のマーケットだけでなく、独自技術を生かせるフィールドを模索し続けること。ビジネス成長を目指す上での参考になれば幸いです。