DXを推進しなければならない、という大命題は誰もが認識する時代となりました。とはいえ、実際にプロジェクトを進める段階になると、さまざまな難しさに直面し、なかなか円滑に推進できないという声もよく聞かれます。

本記事では、企業のDXプロジェクト進行において多数の実績をもつ株式会社GNUSの文分邦彦氏に、DX推進のカギとなる「人材・組織戦略」について解説いただきます。GNUSでは、米国のスタートアップ企業Gigster社との連携のもと、多数のDXフリーランス人材をネットワーク化しています。課題に応じた柔軟なチーム編成を実現することで、多くのDX案件を成功に導いてきた経験から、DXチームのつくり方についてお話いただきます。

DXが失敗する大きな要因の1つは人材・組織!イノベーションを成功に導くためには?

VUCAの時代と呼ばれる昨今、多くの企業がDXや事業開発に取り組んでいます。ただ、その一方で、DXを進めていく上でさまざまな課題を抱えている状況も多く見られています。

その課題の1つが、人材や組織に関するもの。米国のマッキンゼー・アンド・カンパニー社が出しているレポートによると、DXが失敗する要因の上位に来るものの代表が、人材・組織となっています。(※1 )実際に、GNUSでもプロジェクトをご支援させていただいている中で、アイデアよりも組織や人材というところに課題があるのでは、と感じることがあります。

本記事では、DX推進における人材や組織の課題を掘り下げ、その課題の解決方法について考えていきたいと思います。海外の事例もふまえながら、DXを成功に導く上で必要なリソースやチームづくり、そしてそれを実現する方法について解説していきます。

リソースに関する2つの課題

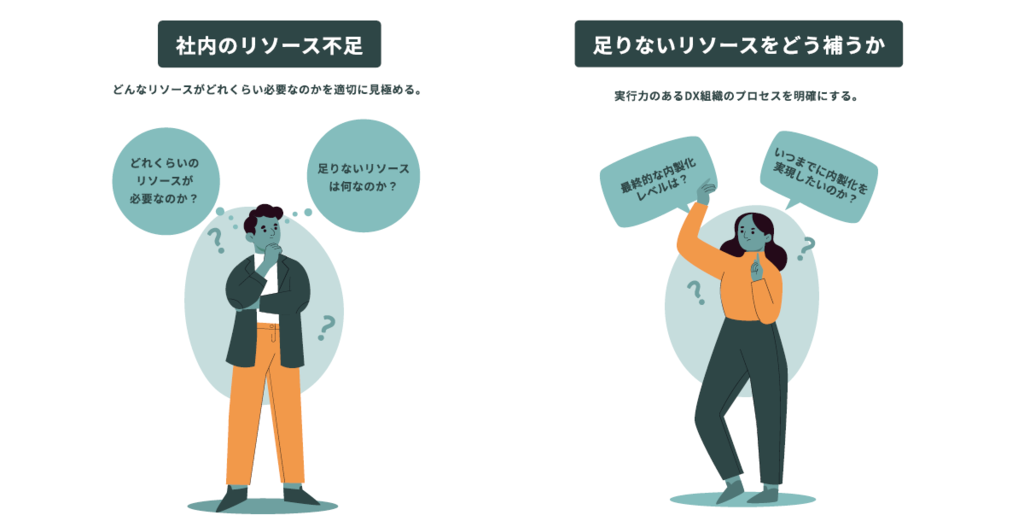

DXを成功に導く上で重要な要因となる、人材や組織。多くの企業がその人材や組織に関する課題を感じていますが、その課題を整理すると大きく分けて2つ。社内のリソース不足と、そのリソースをどう補うかに分けられます。

1つ目の社内のリソース不足については、今まで長い間DX人材の採用をしてきた、というのでない限り、リソースが不足しているのは自然なことです。ここで重要なのは「足りないリソースとは具体的に何か?」ということ。そして、何人必要なのか。どんな人がどれぐらい必要なのかが明確にならないと、実際に自社で雇用または外部発注でも対応することができないため、チームづくりにおいて最大の課題となります。このため、この社内リソース不足の解像度を上げるということが、重要なポイントになります。

リソース不足の解像度が上がり、とのような人材が必要なのかが明確になった後は、2つ目のそのリソースをどう補うか、という課題が出てきます。具体的には、内製するのか、それとも外注するのか、ということになります。また、いつまでに欲しいのか、という点も重要になります。1年以内に100人規模の内製チームが欲しいのか、それとも3年間から5年間ぐらいで実現したいのか。そのレベルによっても、どのように実現するのかが変わっていきます。

DXを進める上で出てくる、リソース不足とそのリソースの補い方に関する課題。この2つの課題について解決する方法を解説していきます。

リソース不足の解像度を上げる ーー 自らフィールドに入る

まず初めにリソース不足に対する解決方法です。この課題の要点は、必要なリソースの定義ができていないことです。中には、とりあえずこんな人材かな、と言ったときに世界中でも探すのが難しいくらいのスーパ一人材を挙げてしまうことがあります。このように、具体的に採用できる範囲での、明確な人材リソースの定義ができていないことがよく見られます。

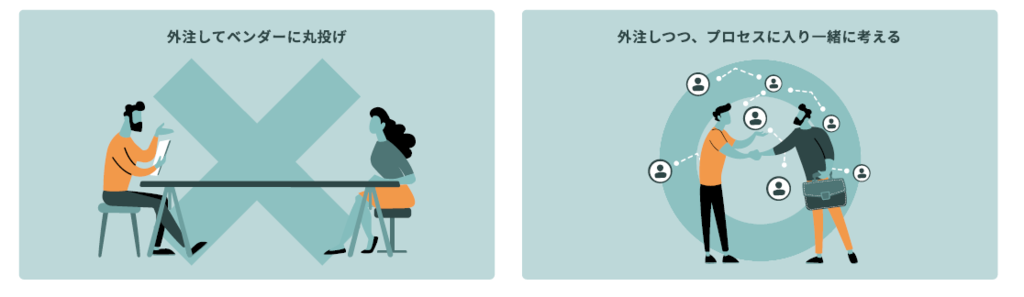

こういったことは、社内に候補がいなかったりして、全くイメージがつかないので当然起こることだと思います。また、通常外部ベンダーに丸投げしてしまっているケースが多いので、プロジェクトの中で何をしているのか見ていない、ということも原因に挙げられます。社内にも人材がおらず、外部に丸投げで発注しているためにブラックボックスに包まれているところが、このリソースの解像度が上がらない原因になっています。

では、どのようにすれば必要な人材を定義できるのかというと、実際にフィールドに入って体験してみることが重要になります。スポーツに例えると、自分がサッカーをやったことがないと、どのような選手がいい選手なのか理解できないですし、ましてや、自分と一緒にプレーしやすい選手は誰なのかが理解できません。同じように、実際にフィールド(=プロジェクト)に入ってみて、それぞれメンバーがどのような動きをしているか、どのように役立っているかを見ることが、人材の見極めにおいて必要となります。

3つのディレクション人材

自らフィールドに入ることが、足りない人材の見極めにおいて重要だと説明しました。ここでは、今までプロジェクトを支援してきた経験から、その'’足りない人材”ついて、少しヒントを共有したいと思います。

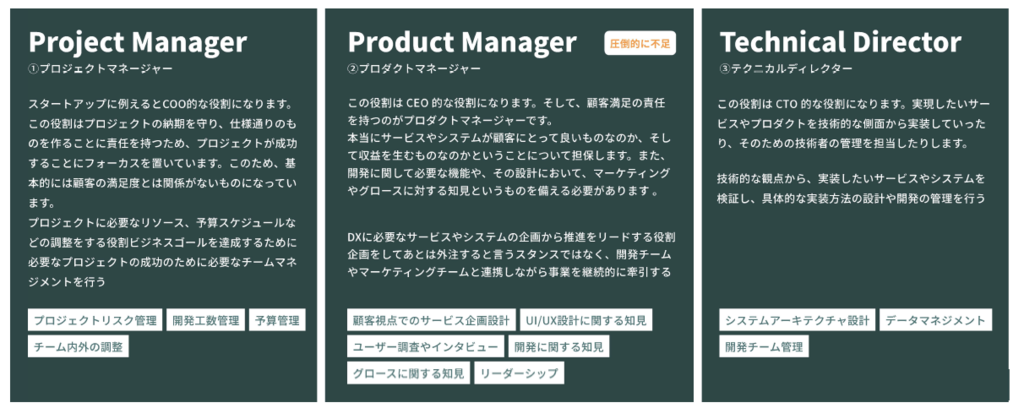

テック関連の人材について、多くの場合、’'ディレクション人材”が足りないのではと考えています。ディレクション人材は次の3つのタイプがあります。プロジェクトの進行とそのために必要なチームマネジメントを担う「プロジェクトマネージャー」、プロダクトの顧客満足に責任を持つ「プロダクトマネージャー」、実現したいサービスやプロダクトにおける技術的な側面を担う「テクニカルディレクター」の3タイプです。スタートアップに例えると、「プロジェクトマネージャー」はCOO的な役割を担い、そして、「プロダクトマネージャー」はCEO、「テクニカルディレクター」はCTO、という形になります。

自社に必要な人材を見極める ーー 人材の見極めには‘‘シャドーする”

足りないリソースの解像度を上げることに関して、解像度を上げたときに、例えば自社が必要としているのはプロダクトマネージャーなのか、プロジェクトマネージャーなのか、ということを定義していく必要があります(ちなみに、日本だけでなく世界でも、プロダクトマネージャーは圧倒的に少ない状況です)。

ただ、少し前に、解像度を上げようとしたときに実際にフィールドに入ってみないと分からない、ということを説明しました。けれども、そもそもプレーする場所が無かったり、入ったとしても現実的ではないフォーメーションを取ってしまったりすることがあります。このため、ある程度フォーメーションや役割を成功モデルに基づいて理解していく必要があります。アメリカでは、’'シャドーする”という言い方をするのですが、他のフォーメーションを真似しながら、自分たちに必要なものを理解していくようなことになります。

ここで、そのアメリカの事例をご紹介したいと思います。GNUSが連携しているアメリカのスタートアップ企業Gigster社のクライアントで、そこでは顧客向けのアプリを作り、ソフトウェアとハードウェアを連携させたサービスを開発しています。そのアプリを作る際、社内にエンジニアがいなく、かつ地理的な理由から採用もなかなかできない状況だったため、フルリモートでフリーランスを中心にチームを外注することになりました。これは丸投げではなく、内製化することを前提としたシャドーのチームをつくったということになります。チームは外注しましたが、そのまま任せるのではなく、開発のプロセスに多くのメンバーが関与していきました。プロセスにメンバーが入ることで、中で何をやっているのかを学び、そのうち自社でやること、外注のまま続けた方がいいことを切り分けることができます。最終的にはディレクション機能を内製化し、あとは継続的にフリーランスのメンバーを外注しながらミックスでやっていくということになりました。

この事例から、チームを丸ごとシャドーすることで、内製が必要な部分と外注する部分をクリアにすることが可能であることが分かります。丸投げ体制ではなく、一緒に考える視点が大事ではないかと思います。

DXが失敗する大きな要因の1つは人材不足。それを解決するためには、まず自社にはどのような人材が必要なのかをはっきりと見極める必要があります。後編では、必要な人材がクリアになった後、どのようにそれを補っていくべきなのかを考察します。

※1 マッキンゼー・アンド・カンパニー社「デジタル革命の本質:日本のリーダーヘのメッセージ」(2020年9月)

※本稿は、「GNUS Agile Report 大企業ならではの外注でも採用でもないDXチームのつくり方」(2021年11月)を一部加筆・修正し、掲載しております。