企業価値を高め、商品・サービスの魅力アップや差別化を実現するために、広報は重要な役割を担っています。しかし、広報活動の多くが商品・サービスを売るための情報発信に偏り、企業が取り組む社会活動や企業メッセージの発信はおろそかになっているケースは多いのではないでしょうか。また、企業が多面的に評価される現代社会において、必要とされる「広報力」を客観的に把握することも大切です。この記事では、企業価値を高めるための「企業広報」の強化と「広報力」の診断を提案します。

商品・サービスの広報だけでは差別化が難しい時代、企業広報の見直しを

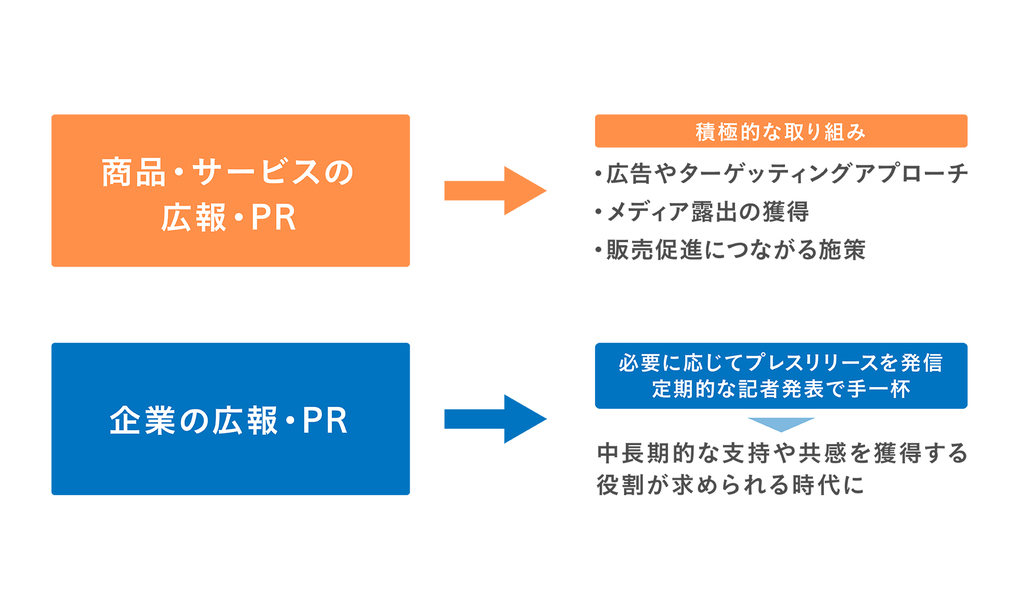

広報の役割を考えた場合、最初にイメージするのが自社の商品・サービスを顧客や一般生活者に対して周知し、その魅力を訴求する活動です。「自社の商品やサービスがいかに優れているか」について、具体的なデータを駆使して分かりやすく提示したり、好感度の高いタレントの魅力やインフルエンサーの発信力を活用してアピールしたり、人気コンテンツとのタイアップで商品特性を印象づけたりと、さまざまな手法が駆使されています。しかし、テクノロジーの高度化と共に、商品やサービスの均質化は進み、それ自体での差別化は難しくなってきています。より効果的でコストパフォーマンスの高い広報戦略について、頭を悩ませている広報担当者も多いのではないでしょうか。

そうした中、目を向けてみたいのが、「企業広報」です。ここでの「企業広報」とは、企業が取り組む社会活動や企業メッセージの発信を指します。 商品・サービスの内容やクオリティはもちろん重要ですが、加えて「それを提供している企業はどういう企業なのか」ということが、差別化のポイントとなり、ひいては企業価値そのものを大きく左右する要因となることも。

しかし、商品・サービスの広報は、マーケティング施策の一環として力を入れ、他部門とも連携して多角的に展開している一方で、「企業広報」はコーポレート部門に属しており、必要最小限の人員で、プレスリリースの発信や定期的な決算発表、およびリスク時の対応くらいしかできていないという偏りが多く見受けられます。これからは、企業価値を高めるために、商品・サービスの広報と共に「企業広報」にも力を入れていくべきでしょう。

生活者の意識の変化によって重要性を増す、企業広報

それでは、企業広報に力を入れることにはどのようなメリットがあるのでしょうか。近年、企業広報の重要性が増している1つの原因は、生活者の意識の変化です。

いわゆる、ミレニアル世代(1981年以降に生まれた人たち)とよばれる世代の生活者は、「社会に良いことを好む」傾向があることが、さまざまな調査で指摘されています。また、新型コロナウイルスによる社会変化によって、SDGsへの取り組みをはじめとするソーシャル・グッド(Social Good:社会に良いインパクトを与える企業の活動や製品を支援する姿勢)の意識は高まっています。

こうした社会の意識変化を踏まえると、企業は商品やサービスの質を高めるだけでなく、広報を通して社会に対する姿勢を発信することがより求められるようになったと考えられます。「その企業は社会にどう貢献しているのか」、「その企業が社会に存在し続ける意義は何なのか」ということが問われ、改めて企業のフィロソフィーやビジョン、パーパスといったものが重視される傾向が高まっています。

例えば飲料水などを選ぶ場面でも、価格だけでは選ばず、 「ちょっと価格が高いだけなら 、社会に貢献しているメーカーの水を買いたい」という生活者は確実に増えてきています。そう考えると、「企業広報」は、企業のイメージアップを図るだけではなく、売上や業績に直結する重要な役割を担っていると言えます。

とはいっても、「広報」の難しいところは、何が正解か見えにくいところにあります。特に「企業広報」の場合、重要性については理解されていたとしても、商品・サービスの広報と異なり短期的に目に見える成果が示しづらいという性質があります。そのため、人員やコスト投下についても消極的になり、プレスリリースの発信や記者発表会運営といった日々の業務だけで手いっぱいで「どうやって企業価値を高めていくか」ということまで考え、実践する余裕がないという企業も多いのではないでしょうか。また、広報を強化したいと思っても、具体的には何から手をつければいいのか、どのように戦略を立てればいいのかわからないという場合もあるでしょう。そこで次に、改善の第一歩として、自社の「広報力」を見直す指標となる「広報オクトバスモデル」についてご紹介します。

企業の広報力を総合的・客観的に診断し、強化する

「広報オクトバスモデル」とは、株式会社 電通PRコンサルティングの研究組織である「企業広報戦略研究所」が開発した、企業の広報力を分析する方法です。以下の8つの指標で広報力を評価します。

「広報オクトパスモデル」の8つの広報力

1.情報収集力

自社や業界・競合に対するメディアの評判や、ステークホルダーの動静などについて収集・把握する能力

2.情報分析力

収集した情報に基づき、自社の経営課題・広報課題を洞察する力と、それを組織的に共有する能力

3.戦略構築力

経営課題に対応する広報戦略の構築と、ステークホルダー別の目標管理、見直しを組織的に実行する能力

4.情報創造力

ステークホルダーの認知・理解・共感を得るために、メディア特性に合わせたメッセージやビジュアルなどを開発する能力

5.情報発信力

マスメディアや自社メディア、ソーシャルメディアなどさまざまな情報発信手法を複合的にタイムリーに駆使する能力

6.関係構築力

重要なステークホルダーと、相互の理解・信頼関係を恒常的に高めるための活動と、実行する組織能力

7.危機管理力

自社を取り巻くリスクの予測・予防や緊急事態に対応するスキルを維持・向上する組織能力

8.広報組織力

経営活動と広報活動を一体的に行うための意思決定の仕組み、体制 、システム整備などの水準

一般的には広報と言えば、「5.情報発信力」に代表されるように、どれだけ情報発信できたか、どれだけメディア露出が確保されて、それは広告換算でいくらくらいか、というようなことが評価されがちです。しかし、「広報」の評価とは決してそれだけではないということがこのモデルでは示されています。まず、情報収集や分析を丁寧に行うこと。メディアとの関係構築が重要なことはもちろん、今はSNSの普及で一般生活者との距離が近くなったこともあり、一般生活者とのリレーションも軽視することはできません。さらに、広報部としての組織設計に問題がないか、という点も広報活動に大きな影響を与えます。良い広報活動ができている企業は、情報発信の方法などを工夫するだけではなく、そういったさまざまな点で抜かりなく対応を行っている企業だと考えられます。

この「広報オクトパスモデル」に基づいて広報体制を評価すれば、自社の広報の課題や弱みが見えてきます。企業広報戦略研究所では、定期的に「企業広報力調査」を実施し、その結果を公表しています。その調査結果と比較すれば、自社の広報力が平均と比べてどの程度なのか、弱いところ・強化しなければいけないところはどこなのか、という点をチェックすることができます。まずは一度、自社の広報力を客観的な指標を元に見直してみてはいかがでしょうか。

お客さまに選ばれ続けるためには、今後ますます「自分たちはどういう企業か」という、根本的な部分をメッセージとして発信していくことが重要になります。商品・サービスの広報はもちろんのこと、「お客さまが支持し、共感し、応援したくなる」。そんな信頼を生み出すための「企業広報」をいかに展開できるかが鍵となります。改めて、自社の体制の見直しを実施し、広報による企業価値の向上を目指しましょう。