2016年にスタートした地方創生応援税制、通称「企業版ふるさと納税」は、自治体による地域創生の取り組みに対して企業が寄付を行い、税額控除を受けられる制度。ですが、この制度の価値は税制優遇だけではありません。企業と地域が共創し、社会課題を解決するための実証事業を行える点にこそ、その真価があるのです。

本記事では、2023年からスタートした企業版ふるさと納税を加速させる取り組みである「地域共創SXプログラム」を提供する3社にインタビューを実施。株式会社電通コンサルティングの加形拓也氏をファシリテーターに、地域・企業と共に社会課題に取り組む合作株式会社の西塔大海氏と、株式会社 電通の飯塚勤氏が、企業版ふるさと納税を通じた地域貢献について語り合いました。

企業版ふるさと納税を通して地域とつながる

加形:企業版ふるさと納税の概要と、そのメリットを教えてください。

西塔:基本的な仕組みは個人版ふるさと納税と同じで、企業が自治体に寄付をすると税額控除が受けられる制度です。しかも、この制度を活用すると企業が自治体に対して寄付金の使い道を要望できます。そのため、自治体と企業が連携し、持続可能なまちづくりに向けてさまざまな取り組みができるのが、この制度の素晴らしいところです。制度の理念を理解すれば、企業と地域の共創により、社会的・経済的価値を最大化することができます。

例えば、企業が自治体の住民の声を聞き、新たな社会課題を探る共同研究や、企業で検討中の新商品・サービスが本当に社会課題解決に役立つのかという実証実験などの共創プロジェクトに、大きな可能性を感じています。

例えば、企業が自治体の住民の声を聞き、新たな社会課題を探る共同研究や、企業で検討中の新商品・サービスが本当に社会課題解決に役立つのかという実証実験などの共創プロジェクトに、大きな可能性を感じています。

加形:2016年から企業版ふるさと納税が始まりましたが、制度を利用する企業は増えていますか?

西塔:初年度の企業からの寄付額は約7億円でしたが、2023年度には約470億円に増加しました。企業数も7,680社に達し、今後もますます増える見通しです。企業版ふるさと納税を受け入れている自治体も全体の9割に達し、地域側の準備も整いつつあります。

加形:飯塚さんは、企業の新規事業創出やブランドコンサルティングに携わっています。企業側から見て、税制優遇以外の企業版ふるさと納税の魅力はどんな点でしょうか。

飯塚:企業が新事業創出に向けて投資しても、思うような成果が得られないこともあります。仮に思うような成果とならなくても、地域の課題解決に向け自治体と企業とで手を取り合ったという関係性は残ります。そのため、その関係値を生かし、その後に新たな取り組みを実施できる可能性も高いのではないでしょうか。

加形:西塔さんが取締役を務める合作は、町の制度設計に伴走し、自治体と企業のマッチングなどを行っています。過去に、どのような共創プロジェクトに関わってきましたか?

西塔:当社が関わった鹿児島県大崎町と大手衛生用品メーカーさまとの取り組みは、意義あるプロジェクトでした。大崎町はゴミのリサイクル率日本一を誇る自治体ですが、どうしても埋め立てざるを得ないゴミが20%弱あり、さらなるゴミ削減を課題としていました。そこに着目したのが、大手衛生用品メーカーさまです。埋め立てゴミの約25%を占める紙おむつをリサイクルすることで、大崎町にとっては埋め立て処分場の延命ができますし、大手衛生用品メーカーさまにとっては、地域貢献ができた上で、商品のサーキュラーエコノミーへの取り組みが重視されるヨーロッパなどでの海外展開を見込む事例を作ることができます。そこで両者が協働し、使用済み紙おむつから再び紙おむつを作る循環型リサイクルに取り組みました。

この取り組みには、一般家庭から使用済み紙おむつを集める必要があるため、自治体の協力が欠かせません。自治体と企業で連携する意義がありますし、大崎町だけでなく社会全体の環境課題の解決にもつながります。お互いにメリットのある共創でした。

この取り組みには、一般家庭から使用済み紙おむつを集める必要があるため、自治体の協力が欠かせません。自治体と企業で連携する意義がありますし、大崎町だけでなく社会全体の環境課題の解決にもつながります。お互いにメリットのある共創でした。

地域と企業をつなぐ「地域共創SXプログラム」

加形:とはいえ、今お話しいただいた事例のような巡り合わせは希少です。実現には、どのようなハードルがあると考えられるでしょうか。

飯塚:まず、企業側は意思決定に課題があります。事業を行う部署と税金などの処理を行う経理部は分かれているため、上層部が意思決定しない限り、なかなか話が進みません。さらに、自治体と企業、双方の課題がマッチングするかという問題もあります。この2つの問題を解決すると、話が一気に具体的になります。

西塔:自治体側の課題も同じですね。セクションの壁を越えるための組織内の調整と企業側との調整、二重の調整が必要になります。その上で、お互いの課題意識の円が重なる部分を言語化し、ゴールを明確に設定することも大事です。例えばリサイクル推進という大きな課題は共通していても、企業側はリサイクルを通して経済性のある商品・サービスを作ることが、自治体側は社会生活の課題を解決することが最終目標です。お互いが目指すところを、しっかり詰めていく必要があると思います。

加形:こうした課題に対し、dentsu Japan(国内電通グループ)が提供しているのが「地域共創SXプログラム」です。自治体と数多くの取り組みを行う合作と、企業の新規事業創出やサステナビリティ推進を支援する国内電通グループ各社が協働することで、自治体と企業双方の視点を持つプログラムを提供しています。

西塔:合作は鹿児島県に拠点を置き、社員も現地で生活しています。それゆえ、都心の企業のニーズや課題を捉えにくいため、国内電通グループと一緒にプログラムを作ることにしました。

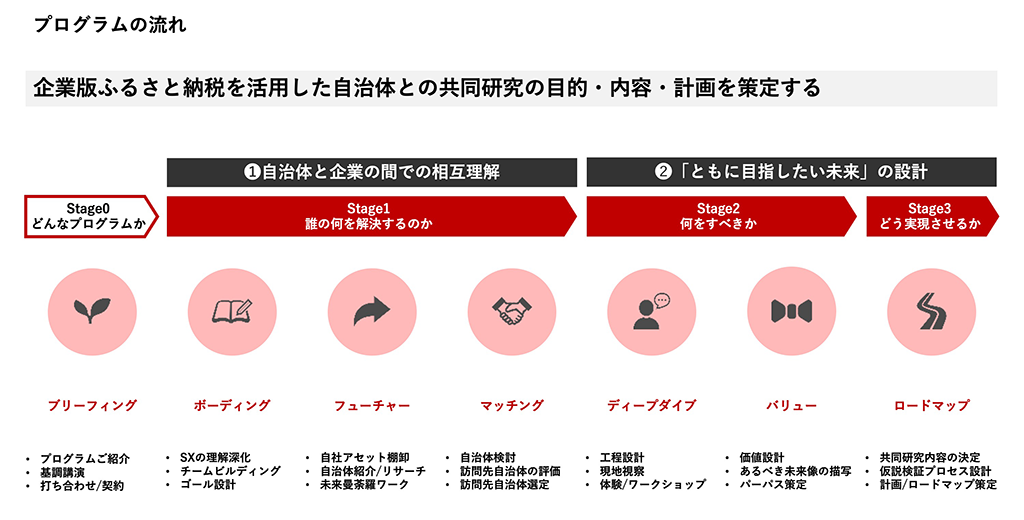

加形:このプログラムでは、自治体と企業の共創に向けて7つのステップで目的・内容・計画を策定していきます。まず、ボーディングセッションでサステナビリティトランスフォーメーション(SX)への理解を深め、ゴールを明確化するところから始めます。

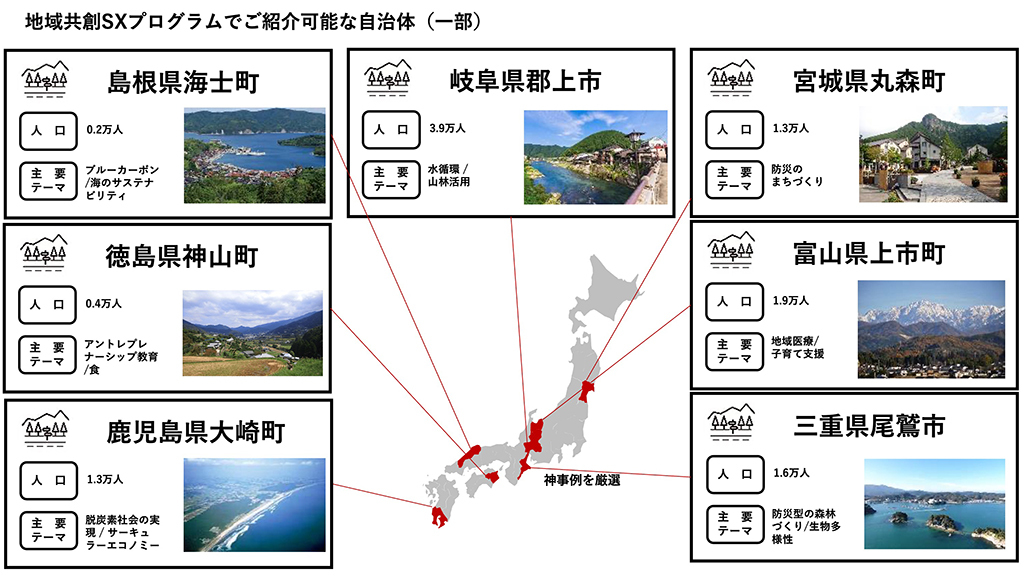

加形:フューチャーセッションでは、社会課題の探索にあたって国内電通グループが開発した中期未来予測ツール「電通未来曼荼羅」も活用しています。未来に向けてどんなことができるのか、ワクワクする仮説を話し合い、課題が見えたところでどんな自治体とマッチングするか検討します。国内電通グループと合作は自治体に関する知見もあるので、その課題に対して前向きに話を進めてくれる自治体をコーディネートすることができます。「地域共創SXプログラム」では現在、7つの自治体と連携しています。

西塔:カーボンニュートラル、水循環、山林活用、防災など、それぞれの自治体が異なる社会課題を主要テーマとして持っているので、サステナビリティに関する課題はほぼすべてカバーできます。7つの自治体以外にも、合作では連携企業を通して全国250近い自治体をご紹介できますので、あらゆる課題に対応可能です。

また、プロジェクトを始める前に、実際に自治体を訪れることも重要です。その地域に行くと課題の解像度が一気に上がり、新たな事業アイデアが出てくることも。ユニークな地域と組むことで、都心では思いつかない課題にたどりつけます。

また、プロジェクトを始める前に、実際に自治体を訪れることも重要です。その地域に行くと課題の解像度が一気に上がり、新たな事業アイデアが出てくることも。ユニークな地域と組むことで、都心では思いつかない課題にたどりつけます。

加形:こうしたセッションを積み重ねながら、自治体と企業の在るべき未来像を可視化し、サステナブルな未来の実現に向けて具体的なプランを考えていきます。

飯塚:その際に大事なのは、自治体と企業双方の目的を両立させること。最初は、お互いに解決したい課題が異なる場合もあるかと思いますが、未来を共有して同じ方向に進んでいけるよう、それぞれが本音をぶつけ合って深く関わることが重要です。

ソフトとハードの両面から、可逆的プロセスで施設を開発

加形:自治体と企業の共創では、チーミングも重要です。合作では、自治体側から地域の課題をしっかり引き出し、どのように寄付を受け入れて事業を作るかという実務までサポートしていますね。

西塔:企業も意思決定に時間がかかりますが、自治体側の仕組みも複雑です。企業の提案を受け入れるには準備が必要なので、その点をご理解いただきたいですね。自治体側に受け入れ態勢があり、企業との橋渡しをするブリッジ人材がいるかどうかで共創プロジェクトの成否は半分決まります。合作では、十数年にわたって自治体を支援しているので、安心してお任せいただければと思います。

加形:これまで企業による地域創生は、社会貢献を目的とした取り組みが多かったのですが、現在は社会価値と経済価値のバランスを考えた事業アイデアが求められます。その点に関しては、国内電通グループの知見が役立つのではないかと思います。

西塔:今後、日本の人口減少が進むと、ビジネスの見通しが立てにくくなります。だからこそ、地域とのアライアンスはますます重要になっていくはず。また、こうした問題はこれから世界中で起きるでしょう。課題解決先進国として地域と連携しながらビジネスを作るというスキームそのものが、50年後には世界のスタンダードになる。そう信じて、共創プロジェクトを推進していきたいと思います。

自治体と企業では、共創の目的だけでなく事業を進めるスピード感も異なります。「地域共創SXプログラム」では、企業版ふるさと納税を起点に、具体的なロードマップを策定し、自治体と企業の足並みをそろえてプロジェクトを推進することで、自治体と企業双方の持続的な成長を後押しします。

dentsu Japan(国内電通グループ)では地域共創に関するさまざまなソリューションを提供しています。地域と共創し、社会課題解決と自社の持続的成長を両立させたいと考える企業の方は、ぜひCONTACTからお問い合わせください。