近年、議論が活発になってきている社会課題の1つとして、職場のLGBTQ+(性的マイノリティ)施策がある。LGBTという言葉が常識と言えるほどの認知を得ている(*1)昨今、アライ(=同盟者・味方・仲間)として何かできることはないだろうか、と考える人も増えてきている。筆者も、その1人だ。

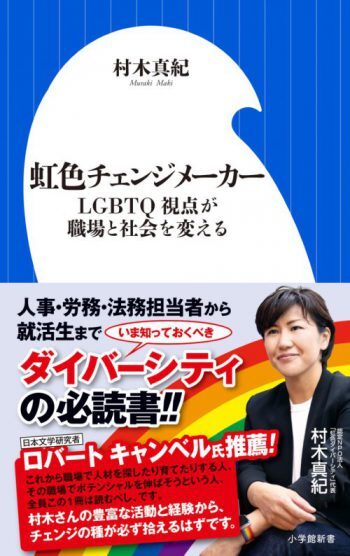

認定NPO法人虹色ダイバーシティは、全国の企業や自治体と連携し、8年以上にわたって日本のLGBTQ+啓発を推進してきた先駆者だ。自著『虹色チェンジメーカー〜LGBTQ視点が職場と社会を変える〜』において、豊富なLGBTQ+施策事例をまとめたレクチャー編だけでなく、ライフヒストリー編として自身のLGBTQ+コミュニティの中のレズビアン当事者としての生き方や働き方をつづった、虹色ダイバーシティ代表の村木真紀さん。そのライフヒストリーに込めた思いと、それを受けて私たちが個人として、また職場として、アライになるためのヒントを伺った。(以下、LGBTという表記についてはLGBTQ+も含めた意味で用いています)

「虹色チェンジメーカー」としての、ライフヒストリー

Q.2015年発刊の『職場のLGBT読本』(柳沢正和氏、後藤純一氏との共著/実務教育出版)は、長らく企業のLGBT施策のバイブルでした。その更新版のような形で2020年10月に『虹色チェンジメーカー〜LGBTQ視点が職場と社会を変える〜』を書かれたのですね。

村木:企業のLGBT施策が進んできたため、そろそろ情報をアップデートしたいという思いがありました。加えて今回はライフヒストリー編として、私の個人史も書きました。これは、若い人のロールモデルになるような人物像を増やしたいということで、編集の方から声をかけてもらったのです。若干恥ずかしいのですが、友人たちにはその前半が好評です。

振り返ってみると、学生時代以降、いろんなLGBTの人たちと出会い、それが今の活動にうまくつながったのだなと思います。点と点がつながるという形で、例えば学生時代に一緒に活動していた仲間が弁護士になり、今、婚姻の平等に向けた活動で連携しています。転職を繰り返し、その時やりたい仕事を積み重ねてきた結果、一貫性のないキャリアになってしまったと感じていました。が、今の仕事を始めて、公私にわたる今までの経験が全て生きてくる、という感じがありました。今、やっと天職に巡り合えた気持ちでいます。

Q.村木さん自身、LGBT当事者として、これまでさまざまな困難に向き合われてきたと思います。

村木:昔から、異性がパートナーで当然とか、世の中は男と女でできているとかという物言いは、日常的にたくさんあります。おもちゃにしても、男の子向け、女の子向けというものが明確で、生きている中でありとあらゆることが引っ掛かるという感じで。自分が他の人とは違うと気づいたのはわりと小さい頃だったので、学校の中では優等生でしたが、世の中を真っすぐに受け止めることはできませんでした。当たり前や常識と聞けば、むしろ反発する気持ちを抱えていました。

結婚について定めた憲法第24条の「両性の合意」は、自分には当てはまらない。法の下の平等をうたう憲法にも、自分は含まれていない、という思いがありました。私が子どもの頃は、広辞苑に「同性愛=異常性欲」と載っていた時代。(*筆者注:1991年の当事者から岩波書店への申し入れにより、次版から価値中立的な記述に変更。)誰にも言ってはいけない、それが親孝行だ……と思っていて。自分の将来像は描けなかったのですが、他の人と同じようにはできないと感じていて。「自分は結婚しないし、子どもも持たない」と、小学校時代から親に言っていました。そこは期待しないでほしいという、牽制の言葉でした。

将来像が描けないのも当然で、まず、自分の周囲にロールモデルがいませんでした。多くの親は異性愛のシスジェンダーですので、LGBTの子どもは親と同じようには生きられないと感じます。大学進学さえ、親戚のおじさんに「大学なんて行ったら、お婿さんどうするの?」と反対されるような環境で。私は幸運にも進学や就職のたびに、たまたまうまく次の切符をつかめてきたけれど、その時々のコミュニティに安住できなかったから、そこから逃げ続けてきたとも言えます。

Q.5回の転職を経て、自身でNPO法人を立ち上げられました。今は安心できる「チーム」を実感されていますか?

村木:今の職場は、他の誰かのふりをしなくていい、セクシュアリティで攻撃されないという心理的安全性があります。これは多くの人にとっては当たり前に得られているものですが、私は自分で起業してやっと、その環境を手に入れることができました。心理的安全性とは、「言いたいことをためらいなく言える」ということ。カミングアウトしていない状況では、たくさんの「言ってはいけないリスト」をチェックしてからでないと発言できない。自分を守るため、今までずっとガードを上げ続けて、防御姿勢を取っていたのが、安全な環境でそのガードを下げることを覚えて、やっとリラックスできた感じです。

職場でのLGBT施策の変化について

Q.コロナ禍で在宅勤務という働き方も増えていますが、最近のLGBT施策の変化についてはどう思われますか。

村木:コロナ禍で注目しているのは、仕事とプライベートをどう調和させるかということ。同じデスクに毎日通って、同じ人たちと集まって働くような、濃密なワークスタイルにも変化が起きています。私はまさにそういう仕事のやり方だった経理からコンサルに転職して、毎日違う人と、違う場所で会う働き方に変わりましたが、コンサルの職場環境の方が私には合っていて、楽でした。

濃密な空間の職場といえば、特に大会社で若い人の声が聞かれていない、委縮させられているのではという懸念があります。今の若い人の中にはLGBTフレンドリーな人が多いのですが、平均年齢40代の男性が主流の大会社の中では、若い人もLGBTと同じく、マイノリティだと言えます。うまくLGBT対応している企業の中には、若い人の声をちゃんと吸い上げているところが多いです。マイノリティが声を上げられる風通しの良さをいかに担保できるかですね。

Q.著書では、トップダウンとボトムアップがうまくかみ合った、みずほ銀行などの事例紹介もされています。

村木:職場を改めて居心地のいい場所にすること、何らかの面でマイノリティの人も選んでここにいたいと思われる場所にすること。LGBTに限らず、MeTooやBlack Lives Matter (ブラック・ライブズ・マター)も同様に、「統計的に弱い立場の人の目線を中心に据えて職場を見てみよう」と考えることが大切です。マジョリティもマイノリティも、切り口によって違ってきます。私も、性的指向や女性であるということ以外では、日本ではマジョリティだと言えます。

また、小さな組織の経営者の立場で言うと、いつも同じ数人のメンバーで話しているだけだと、新しい発想が出にくくなります。だから、大学生のインターンや外部のコンサルなどにミーティングに参加してもらい、あえて違う風を入れるようにしています。なんだか少し呼吸が苦しい、雰囲気が悪い、ということに経営者が早く気付くことが大事だと学びました。今は、どれだけ時間がなくても、1人ひとりと対話の時間をつくります。大きな会社でも、理念やミッション、最近ではクレドなどを通じて、組織として大事にすることをみんなが確認し続ける仕組みを導入していますね。

LGBT施策では、当事者とアライの従業員グループがあるところも増えてきました。安全と思える場所があることで、ちょっとした違和感を共有できたり、グループから会社に要望を届けやすくなったりします。従業員グループは、LGBTだけでなく、子育てや外国人、がんサバイバーなどのグループもできています。LGBTもそれ以外のグループも、意外と課題や解決策は共通しています。まずは自分が当事者・アライとして情熱を持てるコミュニティで活動してみてはいかがでしょうか。

声が、行動が、社会を変えていく

Q.LGBTの知識が常識になっていく中で、アライとして活動を始める人も増えていますが、間違ったことを言ったらどうしようといった不安を持つ人もいます。

村木:心理的安全性のもう1つのポイントは、間違っていい、ということです。誰かが間違ったときは、本人を攻撃するのでなく、間違いの事実だけを指摘するという配慮が大切です。間違いはむしろ良い学びの機会で、大歓迎です。私は講演でも、質疑応答の時間を重視しています。聞いていいのか分からないけど本当は聞きたい、という素朴な疑問に、1人の人間として誠実に答えること。答えるのが難しい質問もありますが、誠実に回答しようとし続けることを大切にしています。私も散々間違ってきましたし。

また、同じ質問に対して、アライとLGBTが一緒に考える、可能ならばアライと何人かのLGBTがそれぞれに答えるという形が理想だと思います。1人の当事者が全部の当事者を代表することはできません。私はレズビアンですが、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーなど、他のセクシュアリティの当事者というわけではありません。LGBTに関して話すとき、私は自分の経験から話しますが、私の意見が全てではないということを見てもらうことも学びです。

Q.『虹色チェンジメーカー〜LGBTQ視点が職場と社会を変える〜』が世に出てからも、札幌地裁での婚姻の平等に関する判決(同性婚ができない現行の民法、戸籍法が違憲と判断された)など、世の中は大きく動きました。

村木:LGBTに関する知見はどんどんアップデートされていくので、それを専門にしている私自身も追いかけるのが大変なくらいです。私たちがしっかり学んで世の中に伝えていくことは、他の人の時間を節約する仕事だと考えています。今、メディアでLGBTについて知る人が多いというデータは私たちの調査でも出ているのですが、マイノリティの声を社会に届けるにはメディアの役割は重要です。メディアにはぜひ、LGBTについてもっと取り上げてほしいと思います。SNSではLGBTが話題になるほど、差別的な発言、ヘイトも増えていっているように思います。明らかに事実に反するような暴言もあり、「それを見て傷つく子どもがいる」と考えると、SNSでのヘイトを放置するのは問題だと思います。

Q.みんながアライにならなければいけないわけではない、とのことですが、どうしても理解できないというアンチの人への向き合い方については悩ましいところです。

村木:差別的言動1つ1つを人の目でチェックして正していくのは物理的に難しいと思いますが、法律ができ、社会の受容がさらに進めば、おそらく自然に少数派になっていくのではないでしょうか。LGBTの話をしていると、時には怒り出す人もいて、当初は戸惑いました。よく聞いてみると、違う価値観に触れたことで「自分の人生観や家族観を否定され、自分が攻撃されたように感じた」ということでした。LGBTの話は、家族観や幸せに関する価値観につながるので、感情的な反応があるのだと学びました。「異性愛やシスジェンダーであるという多数派の生き方を否定するものではなく、ただそこに当てはまらない人もいるという話です」と丁寧に伝えていかねばなりません。

自分が育ってきた環境や価値観を見直すのは、特に中高年の成功した企業幹部の方にとって、簡単なことではありません。学び直しは過去に学んだことの否定という痛みを伴うので、イチから学ぶ若い人の方が楽かもしれません。LGBTをからかう冗談など、過去に自分が無意識に「やってしまった」ことへの罪悪感を乗り越えるという点でも、心理的なハードルが高いでしょう。

私もコンサル会社では昼夜を問わず働き、厳しいダメ出しも当たり前の環境で仕事をしてきたので、プロの仕事はそれがフツーだと思っていましたが、経営者になり、それでは一部の人しか残らないと学びました。学び直しに痛みを伴うのは、身をもって知っています。自分の価値観が全てではないと、一度飲み込むことが必要です。

身近な人から当事者として、あるいはアライとして話を聞いたから。学校や職場などで研修を受けたから。アライになるきっかけは、人によってさまざまだ。また、個人として、あるいは組織の一員として自然に行動していたことが、気づけばアライアクションになっていた、という人もいるだろう。

電通ダイバーシティ・ラボの最新調査では、ストレート層の最多数である34.1%が「LGBTQ+を知っているものの自分ごと化できていない『知識ある他人ごと層』」(*1)だった。知識として頭では分かっていても心から共感できないままだと、今、現実に困っている当事者の力になることは難しい。ダイバーシティや人権という言葉は時に大きすぎて、身近ではない、抽象的な「他人ごと」に聞こえてしまうかもしれない。だが、身近な誰かの顔を思い浮かべ、想像できるきっかけがあれば、小さな声やアクションが少しずつつながり合って、やがて社会を誰にとっても安心して生きていける場所へと変える力になるだろう。

『虹色チェンジメーカー〜LGBTQ視点が職場と社会を変える〜』の冒頭には、「知識と共感がそろって、初めて人の行動が変わる。」という言葉がある。知識を共感へ。共感をアクションへ。変えていくのは、私たち1人ひとりだ。

*1 電通ダイバーシティ・ラボLGBTQ+調査2020

・認定NPO法人 虹色ダイバーシティ

虹色ダイバーシティは、LGBTなどの性的マイノリティとその家族、アライの尊厳と権利を守り、誰1人取り残さない社会の実現を目指す認定NPO法人です。

・「虹色チェンジメーカー〜LGBTQ視点が職場と社会を変える〜」(小学館新書)

※2021年6月9日cococolorにて公開された記事を一部加筆・修正し、掲載しております。