2024年問題解消にも効果的?「ギグワーカー/スポットワーカー」

ギグワーカー/スポットワーカー

コロナ後のインバウンド回復や行動制限の解消に伴い、特に飲食業界を中心に人手不足が深刻化しています。その対応策として重要視されているのが「ギグワーカー」や「スポットワーカー」の存在。仲介アプリなどを活用した、短期や短時間での働き方が特徴です。「ギグワーカー」は業務委託が中心で、自分のペースで働ける点と成果報酬型の収入が魅力。「スポットワーカー」は、企業と正式な雇用契約を結び、時給制などの固定報酬となり、労働基準法が適用される安心を得られます。こうした自由な働き方は以前からありましたが、給与の伸び悩みや副業の解禁で収入源を増やしたいと考える人々が増加する中、マッチングプラットフォームの進化も背景に拡大。タイパを重視するZ世代との相性も良く、あらためて注目を集めています。2024年問題で人手不足が懸念される物流業界などにも広がる中、こうした人材を視野に入れることで解決できる自社の課題もあるかもしれません。

Transformation SHOWCASEで扱っている ギグワーカー/スポットワーカー に関連する記事はこちら

「タイパ」はコンテンツをどう変える?Z世代の実態から考える、これからのクリエーティブ(前編) DX推進のカギは「人材・組織戦略」。大企業ならではの外注でも採用でもないDXチームのつくり方(前編)「デジタルフォワーディング」が切り開く貿易DXの未来

デジタルフォワーディング

貿易取引に欠かせないのが、船や航空機、トラックなどのブッキング、送金、通関といったフォワーディング業務です。従来はその多くが書類によるやり取りで、国や地域によって法規制や商慣行が異なることもあり、多大な手間がかかっていました。昨今、貿易DXの文脈で注目される「デジタルフォワーディング」は、膨大な書類を要する貿易の手続きをオンライン化し、業務効率化を図るサービス。例えば、見積もりや貨物のトラッキング、関係各所とのコミュニケーションなどをクラウドを通じたオンライン上で行えます。日本ではもともとスタートアップからサービス提供が始まりましたが、近年では大手物流会社も参入し始めています。貿易の業務効率化が進むことで、安定的な物流リソースの確保につながり、間接的に物流の2024年問題にもプラスに働くことが期待されています。

Transformation SHOWCASEで扱っている デジタルフォワーディング に関連する記事はこちら

ラストワンマイル問題解決のカギとなるBOPIS。社会の変化に対応したアプローチがビジネスにもたらす可能性とは? 越境ECの現状と今後の可能性。 参入のポイントも考える新たな購買体験を生み出す?期待の販売チャネル「メタコマース」

メタコマース/メタバースコマース

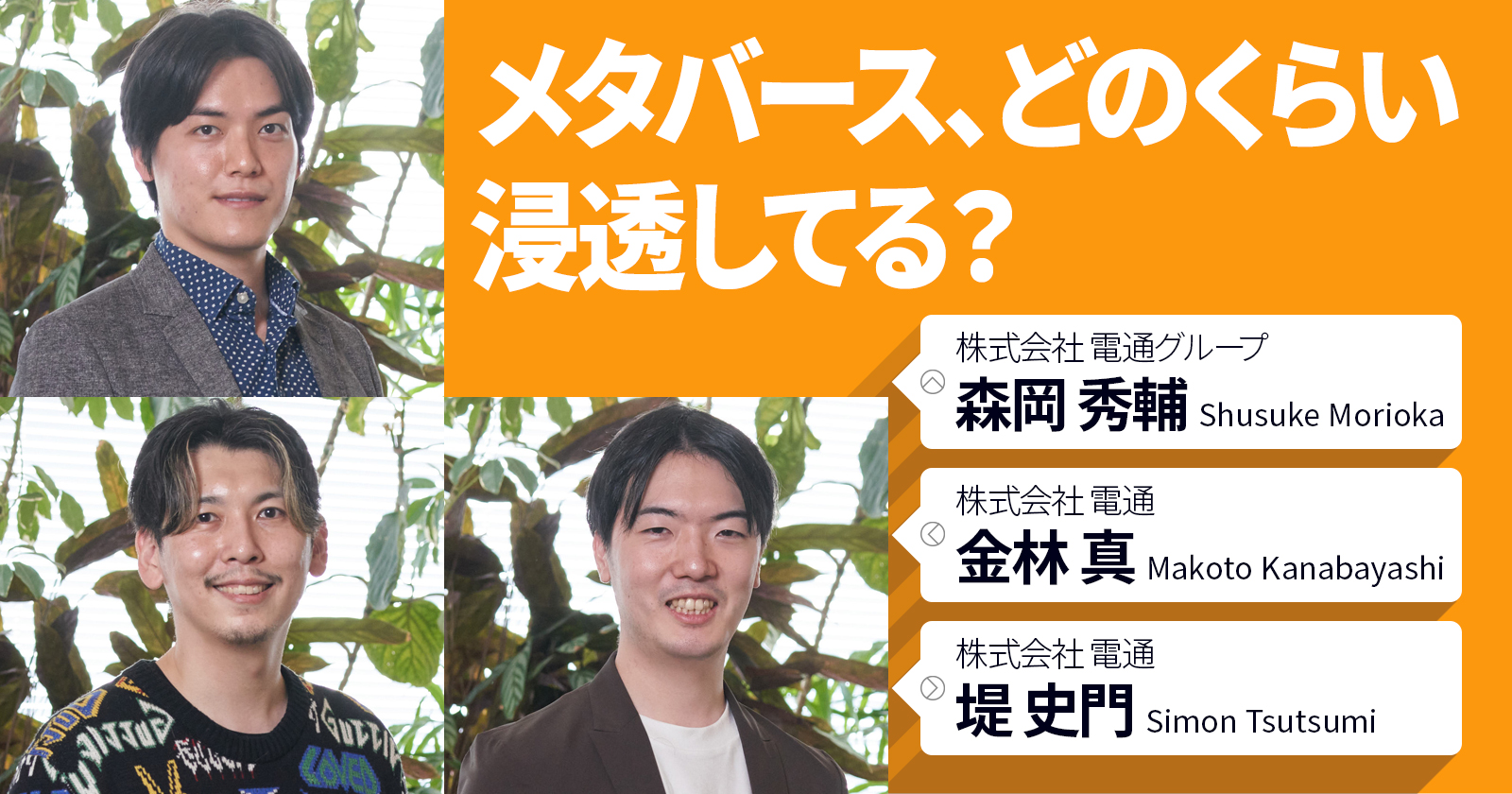

「メタコマース」とは、メタバース上での商品売買(コマース)のこと。一般的なECサイトと比べ、よりリアルに近い購買体験ができ、エンターテインメント性が高いことが特徴です。積極的な参入が進んでいるのは、コンビニや百貨店、アパレル業界など。アバターを使って服を試着したり、接客が受けられたりするので、商品理解や利用のイメージがしやすくなり、消費者の購買意欲をより高める可能性もあります。オンラインでの買い物が当たり前になってきたことや、AIなどのテクノロジーの進化なども追い風となり、中国では、メタバース上でバーチャルヒューマンが行うライブコマースなども一定の成果を出しているようです。メタバースは大きな話題となった一方、まだ日常生活にはさほど浸透していない印象もありますが、「メタコマース」はそうした状況に一石を投じるかもしれません。今後の動向に注目しましょう。

Transformation SHOWCASEで扱っている メタコマース/メタバースコマース に関連する記事はこちら

「メタバース」との向き合い方 ~仮想空間が実現する、新たなビジネスチャンスを模索する~ メタバース空間のフェス会場「VARK ARENA」で、コンテンツの届け方やマーケティング施策はどう変わる?(前編)「スマートスタジアム」がスポーツDXと地方創生の架け橋に

スマートスタジアム

コロナ禍が落ち着き、さまざまなスポーツイベントが盛り上がりを見せる中、スポーツに関連したキーワードにも高い注目が集まっています。今回取り上げる「スマートスタジアム」もその1つ。テクノロジーやデータを活用し、DXによってより良い観客体験を目指す競技場のことを指します。利便性の高い電子チケットの導入、スマートフォンでのリアルタイム配信やリプレイ映像の視聴、座席での飲食オーダーやデリバリー、トイレの空き状況の可視化といったスタジアム内のUX向上にIoTを活用。また、蓄積されたビッグデータを生かし、外部施設と連携することで人流を最適化する施策も可能になります。スポーツ観戦の体験や集客力の向上が期待できるだけではなく、得られたデータが商業的な戦略やまちづくりにも活用できるため、地方創生・地域活性化の観点からも大きな期待が寄せられています。

Transformation SHOWCASEで扱っている スマートスタジアム に関連する記事はこちら

スマートシティは地方創生のカギとなるか。先進技術が地方にもたらす変化を事例とともに解説 自然栽培ではなく、意思を持ってファンを育む。「Fan Farming CX」で築くファンとの幸せな関係(前編)中国Z世代発の新しい価値観「フラティズム」とは

フラティズム(Flatism)

「フラティズム」は、中国のZ世代を中心に広まった「寝そべるようにフラットに生きる」という思想やライフスタイルのこと。過度な競争社会へのアンチテーゼとしてSNSなどで提起され、このような思想を持つ人は「寝そべり族」と呼ばれます。具体的な行動としては、日常のストレスを減らす、高価な買い物をしない、自分の時間を大切にする、高給や出世を志向しないなど。以前取り上げた米国の「quiet quitting」や日本における「さとり世代」とも類似性が見られます。文化の異なる国においても、若者の間で似たような動きが見られるのは非常に興味深い現象です。SNSを通じて世界とつながることが容易になり、価値観や行動様式が世界中で共通化してきているのかもしれません。今後は、新しく生まれた価値観が一気にグローバル共通の各世代の傾向となる可能性もあります。まずは、Z世代に関わるトレンドの1つとして押さえておきましょう。

Transformation SHOWCASEで扱っている フラティズム(Flatism) に関連する記事はこちら

Z世代の就活事情~「就職」に対するZ世代の考え方とは?そしてコロナ禍での就活はどう変化したのか?~ 2025年のライフスタイルを予測!『「ありたい、ちょっと先の未来」調査』で見えてきた、「新感覚層」が生み出すトレンド(前編)